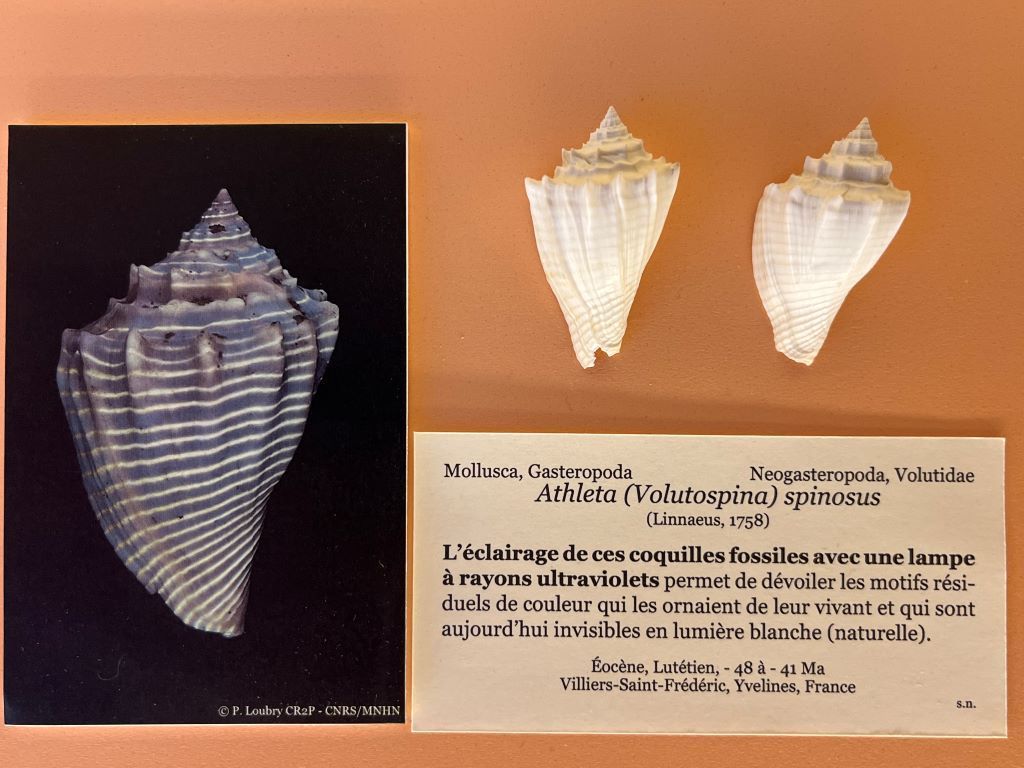

Athleta (volutospina) spinosus (Linnaeus, 1758) – Présentation nov 2023 au MNHN, galerie de Paléontologie

Les fossiles du bassin parisien ont attiré l’attention des hommes dès le Paléolithique en raison de leur attrait décoratif, comme en témoigne leur utilisation pour la parure, une pratique remontant à environ 100 000 ans (voir article rencontres géosciences de D.Merle).

Les coquillages, qu’ils soient fossiles ou non, étaient collectés pour leur valeur esthétique mais aussi pour leur usage symbolique, notamment dans les rites funéraires.

Des objets de parure découverts dans les niveaux IV40, Habitat n°1, IV213 et IV20 du site de Pincevent illustrent cette pratique :

Des objets de parure découverts dans les niveaux IV40, Habitat n°1, IV213 et IV20 du site de Pincevent illustrent cette pratique :

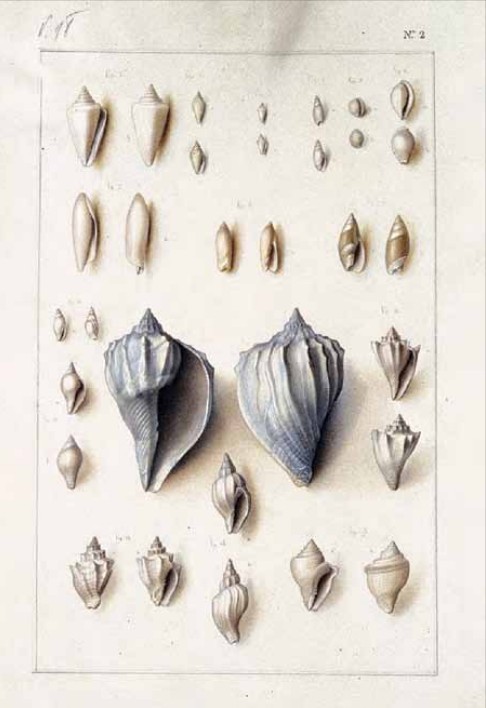

1-2 et 24-50 : Crommium sp., 3-4 : Rhinoclavis sp., 5 : Capulus sp., 6 : Athleta sp., 7 : Batillaria pleurotomoides, 8 : Potamides angulosus, 9 et 56 : Turritella oppenheimi, 10 : spire interne de gastéropode, 11 : piquant d’oursin, 12 et 55 : dent de requin, 13 : moule de ver, 14 : ammonite, 15 : bélemnite, 16 : galet perforé, 17 : galet en cours de perforation, 18-23 : incisive de renne sciée, 51-52 : Ancillarina buccinoides, 53 : Olivella sp., 54 : Natica cepacea, 57-58 : perle en lignite, 59 : Dentalium sp.

Le site préhistorique de Pincevent (Seine-et-Marne), situé dans la vallée de la Seine, constitue le plus vaste gisement magdalénien connu en Europe. Il a livré les vestiges d’un campement saisonnier de chasseurs de rennes daté d’environ 12 300 ans, ainsi que des parures confectionnées à partir de fossiles éocènes. Leur analyse est présentée par Marian Vanhaeren dans l’article : La parure, de sa production à l’image de soi – Un dernier hiver à Pincevent, les Magdaléniens du niveau IV0 (Persée).

Depuis l’Antiquité romaine, le calcaire grossier parisien constitue par ailleurs une source majeure de pierre à bâtir en Île-de-France. L’exploitation de ces carrières a mis au jour des roches sédimentaires carbonatées riches en coquilles fossiles lutétiennes, notamment des nummulites, grands foraminifères marins très abondants.

Toutefois, la première mention textuelle connue des fossiles du Bassin parisien n’apparaît qu’au XIIIᵉ siècle, lorsque Albert le Grand les décrit comme des restes d’organismes marins conservés dans la pierre.

-

Albert le Grand

Albert le Grand (1200-dominicain, fut un enseignant fut un enseignant majeur du XIIIᵉ siècle, profondément marqué par les travaux d’Aristote, de Platon, d’Averroès et d’Avicenne, parmi d’autres figures majeures de la pensée médiévale. Naturaliste autant que théologien, il accordait une place essentielle à l’expérience et à l’observation méthodique et objective du monde.

.À cet égard, il partage une attitude intellectuelle proche de celle de son contemporain Roger Bacon (1220/1294), tous deux estimant que la connaissance ne doit pas reposer uniquement sur l’autorité des textes et la spéculation, mais aussi sur l’examen concret des phénomènes. Cette valorisation de l’observation contribue, à la fin du Moyen Âge, à l’émergence progressive d’une approche plus empirique des sciences de la nature.

Un brachiopode fossile Albasphe albertimagni [1] a été nommé en son honneur.

Dans son traité intitulé « De causis proprietatum elementorum » (Des propriétés des éléments), Albert le Grand aborde l’origine de certaines pétrifications en lien avec les variations anciennes du niveau marin, évoquant des phases de transgression et de régression de la mer. Il propose à cette occasion ce qui constitue l’une des premières mentions connues des fossiles du bassin de Paris, qu’il interprète comme des restes d’animaux aquatiques incorporés aux sédiments puis conservés dans la pierre grâce à des conditions favorables de froid et de sécheresse. Cette observation préfigure les recherches ultérieures sur les fossiles et leur formation :

"Nous trouvons une preuve de tout cela (le recul de la mer) dans les restes d’animaux aquatiques (...) ; l’eau sans doute les y a amenés avec le limon gluant qui les enveloppait ; le froid et la sécheresse de la pierre les ont ensuite préservés d'une putréfaction totale. On trouve une très forte preuve de ce genre dans les pierres de Paris, en lesquelles on rencontre très fréquemment des coquilles, les unes rondes, les autres en forme de croissant de Lune, les autres encore bombées en forme d’écaille de tortue." De causis proprietatum elementorum (v.1250)

Le raisonnement d’Albert le Grand n’est pas sans rappeler un texte bien plus ancien de Strabon, géographe et historien grec (vers 60 av. J.-C. – vers 20 ap. J.-C.), qui rapporte une observation comparable lors de son voyage en Égypte (v. 25 :

"A 40 stades au-delà de Memphis, règne une côte montagneuse sur laquelle se dressent plusieurs pyramides, qui sont autant de sépultures royales. Trois de ces pyramides sont particulièrement remarquables...En visitant les pyramides, nous avons observé un fait extraordinaire et qui nous a paru mériter de ne pas être passé sous silence. Il s'agit de gros tas d'éclats de pierre qui couvrent le sol en avant des pyramides et dans lesquels on n'a qu'à fouiller pour trouver de petites pétrifications ayant la forme et la dimension d'une lentille [2] et reposant parfois sur un lit de débris [également pétrifiés] assez semblables … On prétend que ces pétrifications sont les restes des repas des ouvriers qui ont élevé les pyramides, mais la chose n'est guère vraisemblable. Il existe en effet dans une des plaines de notre pays une colline allongée, remplie, comme celle-ci, de fragments de tuf siliceux qui ont aussi cette configuration lenticulaire." Strabon Géographie Livre XVII, I - 34 Traduction Amédée Tardieu (1880) sur le site Remacle.org.

Dans les deux cas, l’auteur rejette une explication anecdotique ou mythique au profit d’une interprétation fondée sur l’observation de structures similaires dans des contextes géologiques différents.

[1] Albasphe albertimagni est un nouveau brachiopode qui possède un septum dorsal avec une cavité intra-septale et des crêtes submarginales dorsales, deux caractéristiques en commun avec Aalenian Zellania Moore, 1855 dont il diffère en l’absence du septum ventral et des crêtes submarginale ventrales. « Unusual brachiopod fauna from the Middle Triassic algal meadows of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia) » 2015 by Adam T. Halamski, Maria Aleksandra Bitner, Andrzej Kaim, Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek.

« Les unes rondes, les autres en forme de croissant de Lune, les autres encore bombées en forme d’écaille de tortue ». Les descriptions d’Albert le Grand peuvent aujourd’hui être rapprochées de la diversité morphologique des foraminifères (nummulites, milioles, orbitolites, etc.) abondants dans le calcaire grossier lutétien du Bassin parisien. ↩

[2] Ces « lentilles » sont en fait des foraminifères extraits de carrières à nummulites d’âge lutétien et appartenant à une espèce particulières Nummulites gizehensis (Forskall, 1775). ↩

Avec Albert le Grand, apparaît l’une des premières tentatives d’interprétation fondée sur l’observation directe, associant les coquilles des pierres de Paris à des organismes aquatiques anciennement déposés par la mer.

Trois siècles plus tard, Bernard Palissy prolonge cette démarche empirique en affirmant explicitement la nature organique des pierres figurées et leur origine marine, tout en rejetant les explications purement théologiques ou métaphysiques.

-

Bernard Palissy

Bernard Palissy (v.1510-1589/1590), célèbre pour être l’inventeur des ‘rustiques figulines’ du roi, crée un œuvre céramique foisonnante de reptiles, de batraciens et de coquillages. Il met en scène un monde animal, végétal et minéral stupéfiant de véracité en utilisant la technique du moulage sur le vif et en maîtrisant les subtilités des glaçures colorées, qu’elles soient transparentes, opaques ou translucides. Les coquillages qu’il a reproduits sont principalement des moulages de mollusques bivalves, notamment des bucardes, des coques (Cerastoderma edule), des pétoncles (Chlamys sp.), des praires (Venus verrucosa). On y trouve également quelques mollusques gastéropodes, tels que des nasses (Nassa reticulata), de petits bulots (Buccinum undatum, le buccin), des natices et murex. Tous ces spécimens étaient disponibles sur la côte rocheuse et sableuse des Charentes, à proximité de son atelier à Saintes. Aucune trace de moulage de fossiles n’est identifiée dans les œuvres attribuées à Bernard Palissy.

À la Renaissance, Bernard Palissy (v. 1510–1589/1590) constitue une figure essentielle dans l’histoire des premières reconnaissances explicites des coquilles fossiles comme restes d’organismes marins. Autodidacte, ignorant le latin, et donc peu influencé par les théories de ses prédécesseurs, il fonde ses interprétations sur une observation directe de la nature et développe une réflexion originale sur l’origine des « pierres figurées ».

« Il y a plus de 140 ans qu’un auteur français qui semblait se faire gloire d’ignorer le grec et le latin a indiqué un grand nombre d’endroits du Royaume où des Coquilles sont ensevelies. je veux parler de Bernard Palissy, dont je ne voudrais pas adopter toutes les idées, mais dont j’aime extrêmement l’esprit d’observation et la netteté du style ». Réaumur – Communication à l’Académie Royale des sciences « Sur les coquilles fossiles de quelques cantons de la Touraine » (1720).

« II a fallu qu’un potier de terre, qui ne savait ni latin, ni grec, osât, vers la fin du XVIe siècle, dire dans Paris, et à la face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles étaient de véritables coquilles déposées autrefois par la mer dans les lieux où elles se trouvaient alors ; que des animaux avaient donné aux pierres figurées toutes leurs différentes figures, et qu’il défiât hardiment toute l’école d’Aristote d’attaquer ses preuves. » Fontenelle – Histoire de l’Académie royale des sciences (1720).

C’est donc moins comme céramiste que comme observateur de la nature que Bernard Palissy nous intéresse ici. Dans ses écrits, il affirme de manière répétée que les coquilles fossiles sont de véritables coquilles d’animaux marins anciennement déposées dans les terrains où on les trouve aujourd’hui, s’opposant explicitement aux interprétations fondées sur les « jeux de la nature » ou sur un transport unique par le Déluge biblique.

– les Discours admirables de la nature des eaux et fontaines… (1580), où, notamment dans le chapitre « Des pierres », il développe une théorie de la pétrification progressive des organismes et suggère que certaines espèces ont pu disparaître, esquissant ainsi l’une des premières formulations de la notion d’extinction.

Deux ouvrages de Palissy constituent à ce titre des jalons importants :

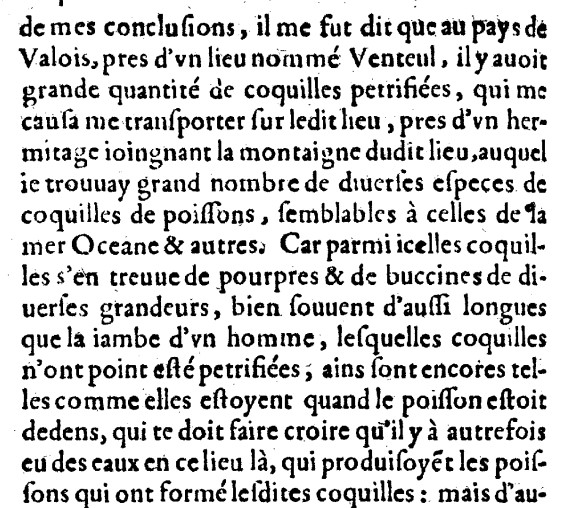

- La « Recepte veritable, par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre a multiplier et augmenter leurs thresors » (1548), dans laquelle il expose que les ‘pierres figurées‘ observées en Charentes, Ardennes et Champagne sont des restes d’anciens organismes vivants. Extrait

-

Les « Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu’artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux » (1580) – Extrait -, où, notamment dans le chapitre « des pierres », il développe une théorie de la pétrification progressive des ‘pierres figurées‘ et suggère que certaines espèces ont pu disparaître, esquissant ainsi l’une des premières formulations de la notion d’extinction d’espèces. Il y réfute également le rôle du Déluge biblique dans la dispersion des fossiles marins loin de la mer, jusqu’en haut des montagnes.

- Parmi les localités qu’il mentionne figurent des sites de Champagne, de Soissons et du Valois, où il observe des accumulations spectaculaires de coquilles pétrifiées. Ces descriptions correspondent très vraisemblablement à des gisements tertiaires du Bassin de Paris. Les fossiles mentionnés par Bernard Palissy, dont il évoque la présence en Champagne, pourraient provenir du gisement de ‘Venteuil en Valois’ près de Damery (51) où l’on trouve « des buccines de diverses grandeurs bien souvent aussi longues que la jambe d’un homme », ce qui pourrait correspondre à l’évocation de Cerithium giganteum, Lmk 1804).

Il évoque également la présence de pierres contenant d’abondantes coquilles dans le faubourg Saint-Marceau, aux abords de Paris, fournissant ainsi l’une des plus anciennes mentions textuelles de fossiles parisiens.

« Et quand est des pierres ou il y a plusieurs espèces de coquilles, ou bien qu’en une même pierre, il y en a grande quantité, d’un même genre, comme celle du faubourg saint Marceau les Paris*, elles là sont formées en la manière qui s’en suit, savoir est, qu’il y avait quelque grand réceptacle d’eau, auquel était un nombre infini de poissons armés de coquilles, faites en limace piramidale. » Des pierres p216

« Depuis auoir veu ladite montaigne i’ay treuué vne autre montaigne, pres la ville de Soissons, où il y a par milliers de diuerses especes de coquilles petrifiées, si près l’une de l’autre, que l’on ne saurait rompre le roc d’icelles montaignes en nul endroit, que l’on ne trouve quantité des dites coquilles, lesquelles nous rendent témoignages que elles ont généré sur le lieu et ont été pétrifiées en même temps que la terre et les eaux où elles habitaient furent aussi pétrifiées ». Bernard Palissy – Des pierres p217.

Pour connaître sa vie et sa pensée voir https://www.ouest-paleo.net/nos-articles/les-naturalistes-locaux/bernard-palissy/

*L’urbanisation de ce faubourg de Paris n’intervient que plus tard, malgré la présence de carrières de pierres à bâtir dans le secteur dès l’Antiquité. Ce sont avec ces pierres que sont faits les murs de Notre-Dame de Paris, l’église Saint-Germain des Prés ou de l’enclos des Templiers. À la fin du Moyen Âge, le bourg Saint-Marceau ou Saint-Marcel, non encore rattaché à Paris – il ne le sera qu’en 1724 – est appelé « Saint-Marcel-lez-Paris ».

-

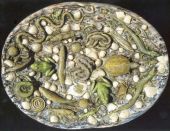

Des moulages de fossiles du BP inclus dans des plats en céramique

A la fin du XVIe siècle voire début du XVIIe siècle – car la datation de ces œuvres est délicate – on voit apparaitre des fossiles du bassin parisien sous forme de moulages inclus dans des bassins type ‘rustiques figulines’. Ce sont les œuvres d’ateliers post-palisséennes postérieurs à Bernard Palissy, notamment ceux du ‘Maître au griffon’.

Dans le plats ci-dessus et notamment dans celui conservé par le MET (photo en haut à gauche) des moulages de fossiles Lutétien et Cuisien de l’Eocène du bassin parisien ont été intégrés au milieu de coquillages actuels. Ces moulages présentent des specimens tels que Ancilla, Athleta, Chama, Crommium, Haustator, Clavilithes, Volutilithes, Chryptocorda, entre autres. Les historiens de l’art s’accordent désormais pour attribuer ce genre de production à des ateliers postérieurs à celui de Bernard Palissy.

Dans son Traité des arts céramiques ou des poteries (Paris, 1844), Alexandre Brongniart —alors directeur de la manufacture de porcelaine de Sèvres de 1800 à 1847 — est le premier à signaler, dans une note en bas de page du tome 2 (p. 66), que les plats rustiques à décor naturaliste — qu’il attribue encore à Bernard Palissy — , comportent de nombreux fossiles moulés d’après nature —. Il précise qu’ils sont reconnaissables jusqu’au niveau de l’espèce et mêlés aux autres motifs vivants (lézards, grenouilles, coquillages, etc.). Il associe ces moulages à des espèces connues du Lutétien, notamment de Grignon, faisant ainsi de cette note l’une des premières mentions publiées de fossiles paléontologiques intégrés dans des pièces céramiques anciennes :

Car il [Palissy] avait bien remarqué les coquilles fossiles , et toutes celles dont il a orné ses différentes pièces sont des coquilles tertiaires du bassin de Paris, et très-probablement de Grignon ou des environs. J'y ai reconnu très-clairement les espèces suivantes :

Cerithium mutabile — lapidorum — tuberculosum.

Ampullaria depressa — spherica.

Turritella tornata.

Voluta musicalis.

Sur ce point particulier des moulages de coquilles actuelles ou fossiles, on peut lire l’article « L’identification des moulages des coquilles fossiles et des organismes actuels des rustiques figulines : un apport naturaliste à la caractérisation des ateliers successifs de Palissy et de ses émules » par Jean-Claude Plaziat.

Dans un article publié dans Fossiles (n°16, Revue française de Paléontologie), Michel Pacaud et Jacques Pons ont étudié le positionnement des moulages d’Athleta (Volutospina) spinosus (Linnaeus, 1758) sur le plat du MET. Leur analyse met en évidence les différentes figurations de cette espèce depuis le XVIIᵉ siècle, ainsi que l’évolution de ses dénominations successives (Voir l’article ).

-

Une terre cuite émaillée

Une terre cuite émaillée, réalisée dans l’atelier de Fontainebleau et conservée au Musée du Louvre, représente « La charité humaine » (1585 – 1615) entourée d’un cercle ovale formé de trente-un coquillages en relief.

Ces formes spiralées évoquent des volutes plutôt que des strombes actuels à large ouverture et pourraient rappeler, sans qu’aucune identification ne soit possible, certains gastéropodes fossiles lutétiens du Bassin parisien, tels que Volutilithes ou Athleta.

Il s’agit d’un usage essentiellement décoratif, sans intention naturaliste avérée.

-

Jan VAN GORP (GOROPIUS BECANUS)

Jan VAN GORP dit GOROPIUS BECANUS (1518-1572) médecin et humaniste néerlandais est l’auteur de « Origines Antwerpianae » (Les origines d’Anvers), publié en 1569, dans lequel il rapporte ses observations de fossiles faites sur le terrain au cours de ses différents voyages :

« La campagne suburbaine de Paris, exubérante de riches moissons en surface, est en large partie creuse en dessous, avec accès des véhicules : j’y ai trouvé beaucoup de tests de coquilles turbinées marines, contournés selon une disposition ordonnée d’une grande délicatesse et remarquables par leurs tubercules, parfaits à tous points de vue, rien ne leur manquant en somme en perfection, comparés aux piscicules vivants ». in « Jan VAN GORP (GOROPIUS BECANUS) » par François Ellenberger lors de la séance du 4 mars 1987 du COMITÉ FRANÇAIS D’HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE

Ce témoignage constitue l’une des plus anciennes mentions explicites de fossiles du Bassin de Paris fondées sur une observation directe du sous-sol parisien, en particulier dans le contexte des carrières.

À partir du XVIᵉ siècle, les fossiles du Bassin de Paris deviennent progressivement des objets de curiosité, dont la provenance reste cependant le plus souvent imprécise, alimentant les cabinets de collectionneurs. Ce n’est qu’au tournant des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles qu’ils commencent à être considérés de manière plus systématique comme des objets d’étude scientifique, notamment à travers les travaux de savants tels que Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

-

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) savant provençal à la vaste érudition, qualifié de « grand seigneur de l’esprit », « antiquaire » et grand collectionneur, membre de l’Accademia dei Lincei – première académie scientifique européenne – à laquelle appartenait également Galilée – entretient une correspondance nourrie avec de nombreux érudits de son temps. Parmi eux figure le jésuite Jacques Vignier (1603-1669), Jésuite français qui lui adresse en 1635 le « Discours sur les coquilles de mer qu’on trouve en terre ferme particulièrement en Champagne », dans lequel il signale la présence de fossiles marins dans la montagne de Reims en Champagne situés dans les environs de Nogent-Sermier, près d’un château nommé Le Causson* : « Des coquilles qui passent la longueur & la grosseur du bras d’un homme, faittes en pyramides, marquees & comme armees de pointes & de noeuds au dehors, lisses & polies, mais remplies de sable au dedans. » Cette description correspond vraisemblablement à Cerithium giganteum (Lamarck, 1804).

Le texte de Vignier constitue ainsi l’une des premières descriptions précises de fossiles de la région de Reims ; Bernard Palissy s’étant limité, un demi-siècle plus tôt, à mentionner l’existence de coquilles fossiles en Champagne sans localisation détaillée.

Pour une analyse approfondie des conceptions de Jacques Vignier, on pourra se reporter aux deux articles de Gaston Godard dans le cadre des travaux du Comité Français d’Histoire de la Géologie lors de la séance (avec des extraits du Discours…) du 9 juin 2004 et la communication écrite du 10 décembre 2014.

Par ailleurs, au sein de l’Accademia dei Lincei, Peiresc correspond avec le botaniste et naturaliste napolitain Fabio Colonna (1567–1640). Dans son traité De glossopetris dissertatio (1616), celui-ci démontre avec rigueur que les glossopètres sont des dents de requins fossiles. Il en apporte une preuve expérimentale en calcinant ces objets :

Au sein de l’Accademia dei Lincei, Pereisc correspond avec le botaniste et naturaliste napolitain Fabio Colonna (1567-1640). Dans son traité « De glossopetris dissertatio » (1616), celui-ci démontre avec rigueur que les glossopètres sont des dents de requin fossiles. Il en apporte une preuve expérimentale en calcinant des glossopètres « qui partent d’abord en charbon, avant de partir en chaux et en cendre », comportement caractéristique des substances osseuses et organiques, et non des minéraux. Peiresc adhère à cette interprétation, puisqu’il écrit en 1637 à Holstenius à propos de « des dents […] de monstres marins comme ces glossopetrae ». Cette conception de l’origine organique des glossopètres tombera dans l’oubli avant d’être reprise et définitivement établie, un demi-siècle plus tard, par Niels Stensen (Sténon).

*Le Causson est situé non loin du célèbre gisement de fossiles lutétiens Courtagnon, dans la montagne de Reims. Des fossiles provenant de ce site furent notamment collectés par Marie-Catherine Lefranc (vers 1690–1778) pour son cabinet de curiosités. Sa collection fut ensuite acquise en partie par un négociant rémois (M. Drouet) puis par B. Faujas de Saint-Fond. Ces fossiles furent étudiés par Antoine-Joseph Dezallier D’argenville, naturaliste, conchyliologue, grand amateur de Cabinets de Curiosités, et Jean Etienne Guettard, grand naturaliste français du XVIIIè siècle qui reconnaissent tous leur origine organique et marine.

-

Martin Lister

Martin Lister (1638–1712), médecin et naturaliste anglais, est l’auteur de la monumentale Historiae Conchyliorum, publiée à partir de 1685. Cet ouvrage est essentiellement composé de superbes planches de coquilles actuelles et fossiles, dépourvues de texte descriptif développé mais accompagnées de courtes légendes et parfois de l’indication du lieu de découverte. Les figures sont classées principalement selon leur apparence externe.

Bien que pionnier dans l’illustration des coquilles, Martin Lister ne reconnaissait pas l’origine organique des fossiles et adhérait à une conception de type « génération spontanée », selon laquelle ceux-ci se formaient directement in situ dans la roche.

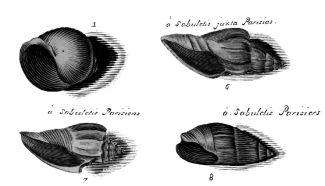

Dans l’Appendix ad Historiae Conchyliorum librum IV (1692), dont les dessins et plus de mille gravures sur cuivre furent réalisés avec la collaboration de ses filles Susanna et Anna Lister, plusieurs planches représentent explicitement des fossiles provenant du Bassin parisien, signalés par les mentions a sabuletis Parisiens (« extraits des sables de Paris ») ou a sabuletis juxta Parisias (« extraits des sables des environs de Paris »).

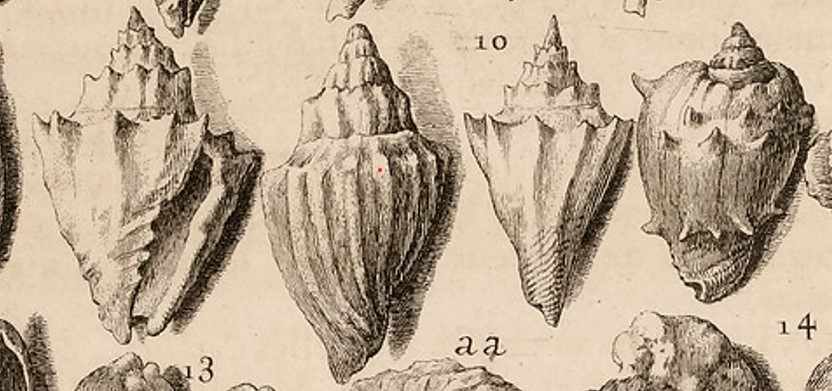

On y reconnaît notamment :

1 – Crommium grignonensis (d’Orbigny, 1850)

6 – Eopsephaea muricina (Lamarck, 1802)

7 – Athleta spinosus (Linnaeus, 1758)

8 – Amalda olivula (Lamarck, 1803)

16 – Tectus (Lamarck, 1804)

Ces planches constituent ainsi l’une des premières figurations clairement localisées de fossiles lutétiens du Bassin parisien dans un ouvrage imprimé.

-

Antoine de Jussieu (1686-1758)

Antoine de Jussieu (1686–1758), médecin et botaniste français, membre de l’Académie royale des sciences est un représentant éminent de la célèbre dynastie de naturalistes. Il s’inscrit dans le courant des savants qui reconnaissent clairement l’origine organique et marine des fossiles.

Dans un mémoire présenté à l’Académie royale des sciences en 1718, il rapporte avoir découvert des madrépores fossiles encore adhérents à leur substrat rocheux :

« J’eus l’honneur il y a quelques années, de présenter à l’Académie des vrayes Madrépores encore adhérantes à leurs rochers que j’avais détachées de la terre à Chaumont près Gisors, plantes pierreuses qui viennent seulement dans le fond de la mer, et qui sont les marques les plus certaines que l’on puisse avoir que cet endroit de ce continent a été autrefois une partie du bassin de la Mer ».

Il complète cette observation par des descriptions réalisées dans les carrières de grès de Saint-Leu-Taverny (Val-d’Oise) :

« J’ai vu encore dans les carrières de Grais (= grès) de Saint-Leu-Taverni (Val d’Oise) ouvrir des pierres de Grais dans lesquels les petites coquilles et les petits galets dont le bassin de presque toutes les mers est ordinairement rempli, s’y trouvent renfermés, et je remarquai que la superficie de ces lits de Grais est couverte d’un sable tout à fait semblable à celui du bord de la Mer. » Examen des causes des Impressions des Plantes marquées sur certaines Pierres des environs de Saint-Chaumont dans le Lyonnais. Par M. DE JUSSIEU. Histoire de l’Académie royale des sciences, ,

« Éloge de M. de Jussieu [Antoine] », par Jean-Paul Grandjean de Fouchy Histoire de l’Académie royale des sciences,

Ces observations constituent l’une des premières attestations associant explicitement des fossiles observés dans le nord du Bassin parisien à un ancien environnement marin, et participent à l’abandon progressif des explications diluviennes ou purement minérales encore défendues au XVIIᵉ siècle.

Avec Jussieu, l’observation de terrain s’accompagne désormais d’un raisonnement géologique structuré. Cette approche sera approfondie quelques années plus tard par Réaumur, qui multipliera les observations de coquilles fossiles dans différentes provinces françaises et défendra à son tour leur origine organique.

-

René Antoine Ferchault de Réaumur

René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757), physicien et naturaliste français, membre influent de l’Académie royale des sciences, joue un rôle majeur dans la diffusion de l’idée de l’origine organique des coquilles fossiles et dans l’extension de cette problématique à l’échelle du territoire français.

Dans sa communication intitulée Sur les coquilles fossiles de quelques cantons de la Touraine, publiée dans les Mémoires de l’Académie royale des sciences en 1720, Réaumur s’attache à comprendre l’origine et la distribution géographique des amas de coquilles fossiles. Il propose un raisonnement fondé sur l’existence d’anciens courants marins et établit une continuité spatiale reliant plusieurs régions riches en fossiles, dont l’Île-de-France :

« Je veux dire si nous voulions trouver d’où partait le courant, par qui nous avons fait assembler toutes nos Coquilles (en Touraine). Nous pourrions, par exemple, le faire venir de la Manche, même le faire partir d’entre Dieppe et Montreuil, et le conduire jusques vers les Côtes de La rochelle. Nous pourrions même tracer sa route, qui semblerait marquée par les amas considérables de Coquilles ou de Coquilles pétrifiées : nous l’amènerions à Chaumont (en Vexin), entre Gournay et Gisors, où nous trouvons une surprenante quantité de Coquilles pétrifiées. Nous ne craindrions pas de le faire passer par Paris, puisqu’on tire de toutes les carrières qui l’environnent une grande quantité de Coquilles pétrifiées de toutes espèces. Les carrières d’Issy en fournissent des plus singulières ; c’est surtout aux carrières du Faubourg Saint Marceau que Palissy en avait ramassé. J’en ai tiré beaucoup des environs de Saint Maur et de Charenton… »

Réaumur s’appuie explicitement sur les travaux antérieurs d’Antoine de Jussieu, qu’il considère comme probants :

« Les observations que M. de Jussieu a faites à Chaumont près Gisors nous aurait seules donné de quoi y suffire sans parler de celles qu’il a faites en bien d’autres endroits » id page 401

Avec Réaumur, les fossiles du Bassin parisien quittent définitivement le registre de la simple curiosité pour entrer dans celui de l’observation raisonnée et comparée. Cette dynamique s’amplifiera encore dans la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle avec les travaux de Guettard, Dezallier d’Argenville et, bientôt, Lamarck.

-

Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville

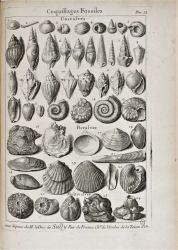

Antoine Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765) est un naturaliste, collaborateur de l’Encyclopédie, grand amateur de Cabinets de Curiosités, grand voyageur et correspondant de nombreux savants et ‘curieux’ d’Europe.

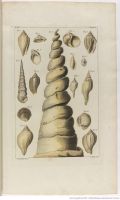

Dans « l’histoire naturelle éclaircie dans les deux de ses parties principales, la Lithologie et la Conchyliologie » (1742), il publie une planche de fossiles univalves (Pl 33), accompagnée, fait encore peu fréquent à cette époque, d’indications de provenance géographique. Un nombre important de spécimens y est donné comme provenant de Comtagnion (orthographe corrigée en Courtagnon dans les éditions ultérieures) en Champagne et Pontlevoie (Pontlevoy) en Touraine. Ainsi, les quatre coquilles de la figure 10 sont décrites ainsi : : « Quatre rochers, nommés Muricites, sont représentés dans la dixième figure, très bien conservés et d’une espèce assez rare. Le premier à ailes, le second canelé, les deux derniers dont l’un a un bec recourbé (Athleta spinosus, NDLR), l’autre des pointes dans toute son étendue, viennent de Comtagnion. «

Ces représentations figurent parmi les premières planches publiées consacrées exclusivement à des fossiles du Bassin parisien

Dans le même ouvrage, Dezallier d’Argenville dresse une liste étendue de régions fossilifères françaises et cite explicitement plusieurs localités du Bassin parisien : « Il y a cinq ou six lieuës de terrain tout couvert de Coquillages étrangers ou inconnus aux portes de la Ville de Seez en Normandie, à plus de vingt lieuës de la mer. On trouve encore fur une montagne près la ville de Caën des nautilles, des Cornes d’Ammon, & des Priapolites. Chaumont dans le Vexin François, est un des endroits des plus abondans en toutes fortes de Foffiles.

On ne finiroit jamais si l’on vouloit raporter ici tous les endroits de la France, où l’on trouve des Fossiles. Les environs de Chantilly de Breuilpont, de Soissons, les Carriéres de faint Leu, celles d’Arcuëil, de saint Maur & d’Issy aux environs de Paris, à plus de quarante-cinq lieuës de la mer, ont successivement des lits de Coquilles, des lits de Sable, de Marne & de Pierre toutes ces couches font horizontales, & les Carriers apellent Coquillart, celle où font les Coquilles.

Il précise également la présence fréquente de moules internes :

Dans les lits même où se forment les Pierres de taille, il y a des Coquilles de mer enclavées dans la pierre même où elles ont moulé leur figure, les plus ordinaires font des Buccins, des Peignes, des Vis & des Coeurs de boeuf; quand la Coquille, souvent périe par fa délicatesse ne s’y trouve plus, elle laisse son moule intérieur ou son noiau, & Ion peut aisément remarquer le vuide que remplissoit la Coquille, entre la terre & le moule ou noiau intérieur. «

Dans « enumerationis fossilium quae in omnibus Galliae provincis reperientur, tentamina » (1751), Dezallier d’Argenville dresse un catalogue de tous les sites fossilifères de France et de leur contenu, et mentionne notamment Grignon, Chaumont, Cernay, Reims, Courtagnon, entre autres. Enfin, dans L’Oryctologie (1755), il revient longuement sur les gisements d’Île-de-France :

« Près le jardin des Plantes , ſur le grand chemin qui va à Caen , ſont ſituées les carrières de Ranville , toutes remplies de coquillages foſſiles , principalement de Nautilcs tres bien conservés , dont on voit les cloiſons criſtalliſées , avec le petit tuyau qui les traverſe. Ils paroiſſent , tant dans les ſouilles que l’on y fait , qu’après les grandes pluies. On y trouve auſſi des gazons de limon remplis de foſſiles, des Géodes pleins de marne , beaucoup de Poulettes , des Cornes d’Ammon , des Sabots , des Buccins 8c autres coquillages de même nature. »

« Les environs de Paris sont remplis de coquillages foſiles et cette grande ville en renferme même dans ſon enceinte »

« Les environs de Verſailles offrent aux Curieux un bois pétrifié, où d’aſſez gros buccins ſe ſont incruſtés ; la terre de Grignon près de la même ville, a des ſablonnieres en maſſe & fort élevées, toutes remplies de foſſiles de différens genres, ils ſont petits & tout blancs. On y trouve principalement des rochers, des buccins, des vis, des cames, des limaçons à bouche applatie, tels que l’éperon, des tellines, des tonnes, comme la harpe, la porcelaine, le bonnet chinois ou cabuchon, des poulettes & des boucardes. »

Il énumère ensuite plusieurs dizaines de localités fossilifères en région parisienne, faisant de ses ouvrages l’un des premiers inventaires systématiques des gisements du Bassin parisien.

-

Jacques-Tranquillain Féret

La falunière de Grignon est connue depuis le milieu du XVIIIème siècle. Jacques-Tranquillain Féret (?1698-1759), apothicaire établi à Dieppe et naturaliste passionné de fossiles marins possédait un célèbre Cabinet de Curiosités comprenant, entre autres, d’importantes récoltes issues du Lutétien du bassin parisien notamment à Chaumont-en-Vexin, à Grignon. Il était fréquemment accompagné dans ses excursions par des savants tels que Bernard de Jussieu, botaniste, et Guillaume-François Rouelle, apothicaire chimiste, ainsi que d’autres amateurs éclairés. Le 5 mars 1753, il adresse une lettre à Louis-Élisabeth de La Vergne, comte de Tressan (1705-1783), membre de l’Académie des Sciences, dans laquelle il écrit :

La falunière de Grignon est connue depuis le milieu du XVIIIème siècle. Jacques-Tranquillain Féret (?1698-1759), apothicaire établi à Dieppe et naturaliste passionné de fossiles marins possédait un célèbre Cabinet de Curiosités comprenant, entre autres, d’importantes récoltes issues du Lutétien du bassin parisien notamment à Chaumont-en-Vexin, à Grignon. Il était fréquemment accompagné dans ses excursions par des savants tels que Bernard de Jussieu, botaniste, et Guillaume-François Rouelle, apothicaire chimiste, ainsi que d’autres amateurs éclairés. Le 5 mars 1753, il adresse une lettre à Louis-Élisabeth de La Vergne, comte de Tressan (1705-1783), membre de l’Académie des Sciences, dans laquelle il écrit :

Je ne vous ai point envoyé des fossiles de Courtagnon, de Villarseau, de la Garenne des Boves, de Chaumont, de Magny et de Grignon qui sont à peu près les mêmes que ceux de Champagne ; les ayant examinés sur les lieux au mois de septembre, accompagné de M. Bernard de Jussieu et Rouelle qui m'avaient assigné rendez-vous à Magny, où je me trouvai très exactement pendant le mois de juillet dernier que j'ai passé à Paris, j'ai (?) à Grignon - 2 lieux au-delà de Versailles - pour y examiner les fossiles qui s'y trouvent en grand nombre…L'on m'a envoie aussi de ceux de Beauvaisis (de la montagne de st Félix, Ndlr) que j'ai trouvé semblables aux précédents. De là, je conclus par la comparaison des fossiles de tous ces différents lieux, qu'ils sont et composent le même banc à la vérité interrompu dans plusieurs parties mais de plus de 40 lieues en quarré. Voilà donc une découverte nouvelle qui l'emporte de beaucoup sur le banc de la Touraine que M. de Buffond (reprenant Réaumur et Fontenelle) dit avoir 9 lieues en quarré."

Fac-similé de la lettre au comte de Tressan.

Avec Féret, l’étude des fossiles du Bassin parisien franchit un seuil supplémentaire : on ne se limite plus à signaler des lieux riches en coquilles fossiles, mais l’on commence à comparer les assemblages entre différentes localités et à pressentir l’existence de niveaux fossilifères continus à l’échelle régionale. Cette approche comparative et spatialisée ouvre directement la voie aux travaux de Jean-Étienne Guettard, qui sera l’un des premiers à tenter une véritable organisation géographique et stratigraphique des terrains fossilifères du Bassin parisien.

-

J.E Guettard

Jean-Étienne Guettard (1715–1786), savant naturaliste, botaniste, géologue et minéralogiste français, occupe une place majeure dans l’histoire de la reconnaissance des terrains fossilifères du Bassin parisien. Il est l’un des premiers à multiplier des observations de terrain précisément localisées et à les replacer dans une réflexion d’ensemble sur la distribution des couches fossilifères.

Dans son Mémoire sur les poudingues (1753), il décrit ainsi plusieurs occurrences de coquilles fossiles au sud de Paris, dans la région d’Étampes :

-

- « Entre Chamarante (= Chamarande 91) & Estrechy (= Etrechy 91) l’on trouve à la surface de la terre de ces gros cames connus par leur épaisseur, mêlés avec quelques autres coquilles bivalves : on les revoit devant le Grand-Jeurre pour peu qu’on y fouille, les labours même suffisent pour faire paroître ces coquilles ; mais lorsqu’on pénètre à dix ou douze pieds en terre, on découvre un banc considérable de coquilles de différentes espèces, qui fait plusieurs sinuosités. Vis-à-vis le Petit-Jeurre, des fouilles très légères ou de seuls labours mettent au jour des huîtres : entre ces deux maisons, la coupe d’un trou fait pour avoir du sable montre à peu de profondeur un lit de cailloux roulés, parmi lesquels il y a des dents de requin & des os assez gros qu’on voit aussi dans les fouilles profondes, lorsqu’on en fait au Grand-Jeurre. Dans le bassin de Brières-les-Scellés, près Saint-Lazare, l’on rencontre quelquefois des échinites environ à moitié chemin de ce dernier endroit à Morigny, les bivalves du Grand-Jeurre reparoissent, & on les trouve de nouveau vis-à-vis le couvent des Capucins qui est à la porte d’Etampes. » Photo carte géol Etampes avec Lavoisier

Guettard ne se contente pas d’indiquer des lieux : il insiste sur l’existence de bancs fossilifères continus.

En 1759, dans son mémoire Sur les accidents des Coquilles fossiles, comparés à ceux qui arrivent aux Coquilles qu’on trouve maintenant dans la Mer, il rapproche directement certaines coquilles fossiles de formes actuelles, notamment des xénophores (fripières) :

"Depuis la compoſition de ce Mémoire, j'ai vu une fripière [Xenophora] qui étoit dans ce cas : elle étoit chargée de morceaux fruſtes [frustes] de différentes cames, & de buccins qui avoient été considérables par la grandeur : j'en ai vu une autre où les coquilles étoient mêlées avec des cailloux". Note (a) page 47

Il précise aussitôt leur présence dans plusieurs sites du Bassin parisien :

"On trouve de ces coquilles nues où chargées de corps étrangers à Courtagnon, à Grignon & à Chaumont en Vexin…" Page 49

Dans sa Description minéralogique des environs de Paris (1756), Guettard replace ses observations dans une perspective historique :

"Les coquilles fossiles n'ont pas été moins recherchées par les naturalistes ; les moyens qu'elles semblent donner pour éclaircir l'explication de la formation de la terre les ont fait rechercher avec soin et empressement. Il y a bien près de deux siècles que Palissy nous a fait connaitre plusieurs espèces de ces fossiles. L'auteur (Dezallier d'Argenville) de l'énumération des fossiles de la France en a indiqué plusieurs autres". Description minéralogique des environs de Paris (1756).

Enfin, sa carte minéralogique de la Champagne publiée en 1780 matérialise pour la première fois un grand nombre de gisements fossilifères, prolongeant vers l’est les observations réalisées dans le Bassin parisien et renforçant l’idée d’ensembles géologiques cohérents à grande échelle.

Pour conclure sur l’importance de son apport, Condorcet écrit dans son Éloge de Jean-Étienne Guettard (1786) :

« Un jour sans doute, de telles cartes seront exécutées pour toutes les parties du globe, et c’est alors seulement qu’on pourra déterminer les lois générales que la Nature a suivies dans la distribution des substances minérales. Pour remonter ensuite de ces lois à la connaissance des causes de cette distribution, et donner une théorie de la Terre, il restera encore un pas immense à franchir ; mais pour le franchir avec succès, […] il faut pouvoir s’aider de ces matériaux épars, de ces résultats minutieux d’une recherche pénible que M. Guettard s’occupait à rassembler : et il a plus fait pour avancer la véritable théorie de la Terre sur laquelle il n’a jamais osé se permettre une seule conjecture, que les philosophes qui ont fatigué leur génie à imaginer ces brillantes hypothèses, fantômes d’un moment, que le jour de la vérité fait bientôt rentrer dans un néant éternel.» Condorcet "Éloge de Jean-Étienne Guettard" - Histoire de l'Académie royale des sciences (Année 1786)

Carl von Linné (1707-1778) lui a d’ailleurs dédié en botanique, le genre Guettarda de la famille des Rubiaceae.

-

Car von Linnaeus

Carl von Linné (1707–1778), naturaliste suédois, généralise au milieu du XVIIIᵉ siècle le système de nomenclature binominale qu’il adopte pour classer les plantes et les animaux, notamment dans la 10ᵉ édition du Systema Naturæ (1758), fondement de la nomenclature zoologique moderne.

« La méthode, âme de la science, désigne à première vue n’importe quel corps de la nature, de telle sorte que ce corps énonce le nom qui lui est propre, et que ce nom rappelle toutes les connaissances qui ont pu être acquises, au cours du temps, sur le corps ainsi nommé ; si bien que, dans l’extrême confusion apparente des choses, se découvre l’ordre souverain de la nature. » Systema Naturae (1766-1767).

Dans Mantissa Plantarum altera generum editionis VI et specierum editionis II (1771), Linné décrit et nomme Cardium lithocardium, bivalve signalé à l’état fossile (inter petrificata), sans indication explicite de provenance. Ce taxon correspond toutefois très vraisemblablement à un bivalve abondant dans le Lutétien du Bassin parisien, notamment dans le secteur de Grignon.

-

Pierre-Joseph Buc’hoz

En 1782, dans son ouvrage « Les Dons merveilleux et diversement coloriés de la nature dans le règne minéral, ou Collection de minéraux précieusement coloriés » Pierre-Joseph Buc’hoz (

Ces illustrations, dessinées par Jacques de Favanne, témoignent de l’intérêt croissant porté, à la fin du XVIIIᵉ siècle, aux fossiles du Bassin parisien et à leur représentation. Après les planches publiées par Dezallier d’Argencille en 1742, elle figurent parmi les premières planches publiées consacrées exclusivement à des fossiles du Bassin parisien, réalisées dans un but descriptif et comparatif plutôt qu’ornemental.

-

Antoine Romain Coquebert de Montbret

Antoine Romain Coquebert de Montbret (

Etant allé peu après à Grignon où l’on trouve en abondance le Strombus fissurella, je ne tardai pas a me confirmer dans l’opinion que j’avois déjà que cette coquille est la même qu’une autre espèce de Strombus que j’y avois déjà ramassé et qui est dénué de la goutière longitudinale qui a servi à différencier celle-là des autres espèces du même genre....Elle habite les mers de l’Inde et se trouve fossile dans un grand nombre d’endroits nommément à Courtagnon, Grignon, Gisors et St. Germain en Laye.

Ce passage présente un double intérêt :

-

il atteste explicitement la présence de ce strombe fossile dans plusieurs localités majeures du Bassin parisien ;

-

il illustre une démarche comparative entre espèces actuelles et fossiles, caractéristique de la fin du XVIIIᵉ siècle.

Ce manuscrit inédit est cité et analysé par Jean-Michel PACAUD dans l’article « Sur un manuscrit inédit d’Antoine Romain Coquebert de Montbret (1791) Observations sur quelques coquilles » Bulletin de l’AGBP en 2014.

-

J.B. Lamarck

En 1801, J.B. Lamarck évoque explicitement les coquilles fossiles du Bassin parisien dans son ouvrage « Système des animaux sans vertèbres » :

En France, les coquilles fossiles de Courtagnon près de Reims, de Grignon près Versailles, de la ci-devant Touraine, &c. sont presque toutes encore dans cet état calcaire, avec la privation plus ou moins complète de leur partie animale, c'est-à-dire de leur luisant, leurs couleurs propres et leur nacre.

L’année suivante, Lamarck consacre un ouvrage entièrement dédié aux gisements parisiens : Mémoire sur les fossiles des environs de Paris (1802). Il y souligne l’extraordinaire richesse du site de Grignon :

Dans le canton de Grignon, petite commune à environ sept lieues (près de trois myriamètres) de Paris, du côté de Versailles, le citoyen Defrance*, amateur éclairé de cette partie de la nature, et infatigable dans la recherche de ses productions, a recueilli au moins cinq cents espèces de coquilles fossiles, dont plus des trois quarts n'ont encore été décrites dans aucun ouvrage d'histoire naturelle. Les professeurs du Muséum voulant favoriser le zèle du citoyen Defrance, et contribuer à fixer la connoissance de tant d'objets intéressans en attendant qu'une description suffisante en soit donnée au public, ont consenti à faire peindre dans la collection précieuse des vélins du Muséum toutes les espèces de coquillages fossiles recueillis à Grignon. Cette belle entreprise, exécutée avec les plus grands soins par deux artistes très distingués, les citoyens Maréchal et Oudinot, est maintenant fort avancée.

*Il s’agit du naturaliste Jacques Louis Marin Defrance [1758-1850] dont plus de 300 spécimens de sa collection de fossiles de Grignon sont représentés sur les 52 Vélins (voir ci-dessous) réalisés à l’initiative de Lamarck. Ces vélins ont servi d’illustrations originales au « Mémoire sur les fossiles des environs de Paris » (1802) ainsi que dans le “Recueil de planches des Coquilles fossiles des environs de Paris” (1823). Résidant à proximité de Grignon, Defrance joua un rôle majeur dans la constitution et l’étude de la faune fossile de ce site.

Planche des Vélins (n°2) de Lamarck

-

J.M.Coupé

En 1805, J.M. Coupé (1737-1809) publie un article « Sur les sols des environs de Paris » dans le « Journal de physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts » dans lequel il livre une description précise du contexte géologique de Grignon et de son célèbre gisement fossilifère :

« Grignon est situé sur un ruisseau [Ru de Gally, ndlr] qui vient du parc de Versailles et va se jeter dans la Seine entre Mante et Meulan. Pendant la longueur des siècles les eaux, dont ce ruisseau est le passage, ont excavé ce canal jusqu’à la craie. A une lieue au midi, un autre ruisseau [Ru Maldroit, ndlr], coulant parallèlement vers la même embouchure, a excavé de même, et a mis aussi la craie marine à découvert. Il est resté en éminence entre eux une langue, un dos alongé et isolé de la déposition du pilé marin. C’est dans sa région inférieure que se trouve le célèbre dépôt des coquillages de Grignon. C’est un massif de débris coquilliers versé confusément, solidaire, sans lits et simplement tassé. Ce pilé est blanc, net et parfaitement lavé ; des coquillages de toute espèce également blancs et purs y sont entremêlés en désordre, et dans tous les sens. Tous sont parfaitement conservés dans leur substance« .

-

Barthélemy Faujas de Saint Fond

En 1809 Barthélemy Faujas de Saint Fond (1741-1819, premier titulaire de la chaire de géologie du Muséum national d’Histoire naturelle — et éditeur en 1777 des œuvres complètes de Bernard Palissy — décrit plusieurs fossiles de Grignon dans son Essai de géologie :

« en fig. 2 et 3 Murex tripteris, Linn. Fossile de Grignon, de la plus parfaite conservation, malgré la délicatesse et la fragilité des ailes et des appendices placés vers la bouche gravée sur ses deux faces et de grandeur naturelle. L’analogue est dans l’Océan atlantique et dans les mers de l’Inde. Cette coquille est chère lorsqu’elle est d’une belle conservation. »

-

Pierre Dénys de Montfort et Félix de Roissy

L’Histoire naturelle des mollusques, ouvrage faisant suite aux œuvres de Leclerc de Buffon et consacré aux mollusques par Pierre Dénys de Montfort (1766-1821), puis par Félix de Roissy (1771-1843), publiée entre 1802 et 1805, marque une étape décisive. Tous les grands sites fossilifères du Bassin parisien y sont cités : Grignon, Courtagnon (tuffeau de Damery), la ferme de l’Orme, Chaumont-en-Vexin, entre autres.

Avec ces publications du tout début du XIXᵉ siècle, tous les éléments fondateurs sont désormais réunis : les gisements du Bassin parisien sont identifiés et nommés, les collections constituées, les espèces décrites et comparées, les premières corrélations stratigraphiques esquissées.

Ce moment marque l’aboutissement des recherches menées depuis le XVIIᵉ et surtout tout au long du XVIIIᵉ siècle.

Les observations autrefois dispersées trouvent alors leur articulation dans un cadre méthodique ; les publications se multiplient rapidement, les descriptions se normalisent et les gisements font l’objet d’études systématiques. La paléontologie du Bassin parisien peut dès lors se développer sur des bases désormais stabilisées. ![]()

JD déc. 2023

Bibliographie :

François Ellenberger « Histoire de la géologie » (1988).

Duhem « Le système du monde » (1913).