-

Scheuchzer

Johann Jacob Scheuchzer (1684-1738), médecin et naturaliste suisse, a contribué de manière significative à l’interprétation des fossiles et à la compréhension de l’histoire de la Terre au début du XVIIIe siècle. Dans son ouvrage « Piscium querelae et vindiciae » publié en 1708, Scheuchzer soutient la théorie de l’origine organique et diluvienne des fossiles, une idée déjà avancée par Colonna en 1616 et Stenon en 1667. Cette idée, qui associe les fossiles au Déluge biblique, était répandue à l’époque. Ci-joint deux témoignages de cette théorie, tout d’abord la Plaquette rédigée par Scheuchzer à l’occasion de la sortie de son livre puis le Compte rendu de Fontenelle dans « Histoire et mémoires de l’Académie royale » p.34 (1708). (A noter qu’à la page 21 du même compte rendu de Fontenelle on trouve la relation de la communication de M.Tournefort).

Article de Jean Gaudant sur « John Woodward (1695) et Johann Jakob Scheuchzer (1708) : l’irruption du Déluge dans l’interprétation des fossiles« – COFRIGEO juin 2008. Ici

Dans son livre « Lithographia Helvetica« (1726), Scheuchzer décrit un fossile qu’il interprète comme étant le squelette d’un enfant ou d’un homme noyé lors du Déluge, qu’il nomme « Homo diluvii testis » (Homme témoin du Déluge). Cependant, cette interprétation sera plus tard réfutée par Georges Cuvier en 1812, qui identifie le fossile comme étant celui d’une salamandre qui sera nommé Andreas (« image de l’homme ») scheuchzeri (Holl, 1831) .

- Malgré les idées prédominantes sur l’origine diluvienne des fossiles, la théorie de l’ensemencement était toujours présente à l’époque: Carl Nicolai Langius (1670-1741) dans son ouvrage « Tractatus de origine lapidum figuratorum » (‘Traité de l’origine des pierres figurées’) publié en 1709, réfute dans sa préface la théorie du Déluge au profit de l’idée que « de très petites semences de coquillages ont été diffusées à travers les fissures souterraines depuis la mer dans les plus hautes montagnes et mêlées à une matière lapidescente, [et] se sont développées en corps pierreux de ce genre, très semblables aux coquillages marins » in Gaudant – COFRIGEO juin 2008

Ces débats témoignent du bouillonnement des idées sur l’origine des fossiles au XVIIIe siècle

-

Louis Bourguet

Louis Bourguet (1678-1742) est un naturaliste et géologue suisse dont les travaux marquent une étape clé dans l’étude des fossiles. Dans « Dissertation sur les pierres figurées » (1715) et « Traité des pétrifications » (1742), il défend leur origine organique contre l’idée qu’ils seraient des jeux de la nature (lusus naturae).

Comme beaucoup de naturalistes de son temps, il inscrit ses explications dans un cadre religieux et attribue un rôle majeur au Déluge biblique dans l’enfouissement des fossiles, tout en adoptant une approche méthodique pour les classifier et les comparer aux espèces vivantes. Son travail contribue ainsi à poser les bases d’une réflexion plus approfondie sur la fossilisation.

Benoît de Maillet (1656-1738), diplomate et naturaliste français, propose dans Telliamed (publié en 1748, après sa mort) une vision audacieuse de l’histoire de la Terre. Il soutient que notre planète était autrefois entièrement recouverte d’eau et que la vie s’y est développée progressivement. Selon lui, les espèces terrestres dérivent d’ancêtres marins ayant lentement évolué pour s’adapter à leur environnement.

Maillet accorde une place centrale aux coquilles fossiles, qu’il considère comme des témoins de l’ancienne submersion du globe. Il observe la présence de coquillages marins en altitude et en conclut que les continents ont émergé progressivement des eaux. Pour lui, les fossiles ne sont pas les vestiges du Déluge biblique mais les preuves d’un long processus de transformation de la Terre. Cette interprétation, bien que spéculative, s’éloigne des conceptions fixistes et annonce une réflexion sur le rôle du temps et des changements environnementaux dans l’histoire du vivant.

Bien que son hypothèse repose sur des spéculations, elle préfigure des idées évolutionnistes en contestant une interprétation strictement biblique de l’histoire naturelle. Telliamed suscite la controverse mais marque une rupture avec les théories diluviennes dominantes de son époque.

-

Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville

Antoine Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765), naturaliste et collaborateur de l’Encyclopédie, joue un rôle clé dans la diffusion des connaissances sur les fossiles au XVIIIe siècle. Passionné par les cabinets de curiosités, il parcourt l’Europe et échange avec de nombreux savants et collectionneurs. Dans « enumerationis fossilium quae in omnibus Galliae provincis reperientur, tentamina » paru en latin en 1751 puis dans L’Oryctologie (1755), il établit un vaste catalogue des sites fossilifères de France et de leur contenu, décrivant, notamment, près d’une centaine de localités en Champagne et Île-de-France. Il accorde une attention particulière aux dépôts fossilifères de Grignon, près de Versailles, qu’il décrit ainsi :

« Les environs de Verſailles offrent aux Curieux un bois pétrifié, où d’aſſez gros buccins ſe ſont incruſtés ; la terre de Grignon près de la même ville, a des ſablonnieres en maſſe & fort élevées, toutes remplies de foſſiles de différens genres, ils ſont petits & tout blancs. On y trouve principalement des rochers, des buccins, des vis, des cames, des limaçons à bouche applatie, tels que l’éperon, des tellines, des tonnes, comme la harpe, la porcelaine, le bonnet chinois ou cabuchon, des poulettes & des boucardes».

-

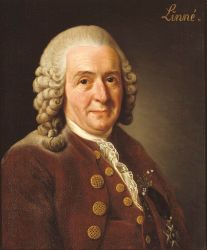

Carl von Linné

« Deus creavit, Linnaeus disposuit » « Dieu a créé, Linné a organisé » Linné

Telle est la devise de Carl von Linné, naturaliste et médecin suédois (1707-1778) qui, au milieu du XVIIIe siècle, révolutionne la manière dont nous comprenons et nommons la diversité du monde vivant. Dans son œuvre majeure, le Systema Naturae (publiée entre 1735 et 1767), Linné pose les bases de la classification systématique en introduisant la nomenclature binominale pour décrire les espèces animales et végétales.

Dès 1735, il propose une classification des trois règnes (animal, végétal et minéral) et divise les animaux en six groupes : Quadrupèdes, Oiseaux, Amphibiens, Poissons, Insectes et Vers, où il inclut les mollusques

La nomenclature binominale, une innovation majeure de Linné, attribue à chaque organisme un nom scientifique (nom ou binôme linnéen) composé de deux termes en latin : le nom générique (genre) suivi du qualificatif spécifique (espèce). En 1753 il applique sa méthode aux plantes dans son ouvrage Species Plantarum, puis aux animaux (dont les mollusques) en 1758 dans Systema Naturae. offre un langage commun et standardisé qui facilite la communication entre les naturalistes et avec le grand public.

Cette nomenclature, fondée principalement sur les caractéristiques morphologiques, standardise l’identification précise et universelle des organismes et facilite la communication entre naturalistes ainsi qu’avec le grand public. Adaptée progressivement par tous les scientifiques au XIXᵉ siècle, elle reste aujourd’hui le fondement de la classification scientifique.

« La méthode, âme de la science, désigne à première vue n’importe quel corps de la nature, de telle sorte que ce corps énonce le nom qui lui est propre, et que ce nom rappelle toutes les connaissances qui ont pu être acquises, au cours du temps, sur le corps ainsi nommé ; si bien que, dans l’extrême confusion apparente des choses, se découvre l’ordre souverain de la nature. » Systema Naturae, 1766-1767.

Si des précurseurs comme Guillaume Rondelet, Pierre Belon, Jean Bauhin avaient déjà esquissé une nomenclature binominale, c’est Linné qui l’a systématisée et imposée :

Guillaume Rondelet (1507-1566) médecin et naturaliste français, est un pionnier dans l’utilisation d’une nomenclature binominale, sans l’avoir systématisée. Il décrit en détail les poissons dans L’Histoire entière des poissons (1553). Il attribue parfois des noms en latin composés de deux termes, préfigurant une classification plus systématique : Chama Peloris, Concha margaritifera, Cochlea umbilicata, Ostrea marina, Turinemn auritum (Photo ci-contre).

Pierre Belon (1517-1564), naturaliste français, publie en 1551 « L’Histoire de la nature des estranges poissons marins », où il donne des descriptions détaillées des poissons, mais ses noms ne suivent pas toujours la règle binominale systématique.

Jean Bauhin (1541-1612), médecin et botaniste français, propose un regroupement des plantes par genre et espèce dans son encyclopédie Historia plantarum universalis (posthume, 1650-1651), anticipant la classification linnéenne.

Joseph Pitton de Tournefort (–

Quelques points clés concernant l’évolution de la nomenclature binominale proposée par Linné en 1758 pour les mollusques :

Ce système permettant une identification précise et universelle des mollusques, facilite ainsi leur classification. Il s’intègre dans une structure hiérarchique où les espèces sont regroupées en genres, les genres en familles, les familles en ordres, et ainsi de suite, formant ainsi une structure taxonomique qui reflète les relations évolutives (phylogénétiques) entre les organismes.

Développements au XIXe siècle :

Au début du XIXe siècle, des naturalistes tels que Georges Cuvier et Jean-Baptiste Lamarck affinent la classification des mollusques, en définissant de nouvelles familles, genres et espèces. La nomenclature binomiale, largement adoptée pour décrire ces découvertes, en ressort renforcée.

Évolution de la classification et de la nomenclature binominale :

La nomenclature binominale s’adapte au fil des découvertes scientifiques. Les progrès en biologie, morphologie et phylogénie ont conduit à de nombreuses révisions de la classification des mollusques. Plus récemment, les avancées en séquençage de l’ADN et l’observation sous lumière ultraviolette des motifs colorés résiduels sur les coquilles (© MNHN) ont permis de mieux comprendre les relations phylogénétiques entre les différents groupes de mollusques. Ces innovations ont entraîné des ajustements dans la classification et des changements de noms scientifiques des mollusques pour s’adapter à l’évolution des connaissances.

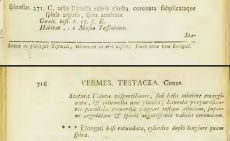

- Exemple de nomenclature binominale et de description pour Conus spinosus (genre, espèce) par Linné in Systema naturae éd. 1758 Tome 1 p 715.

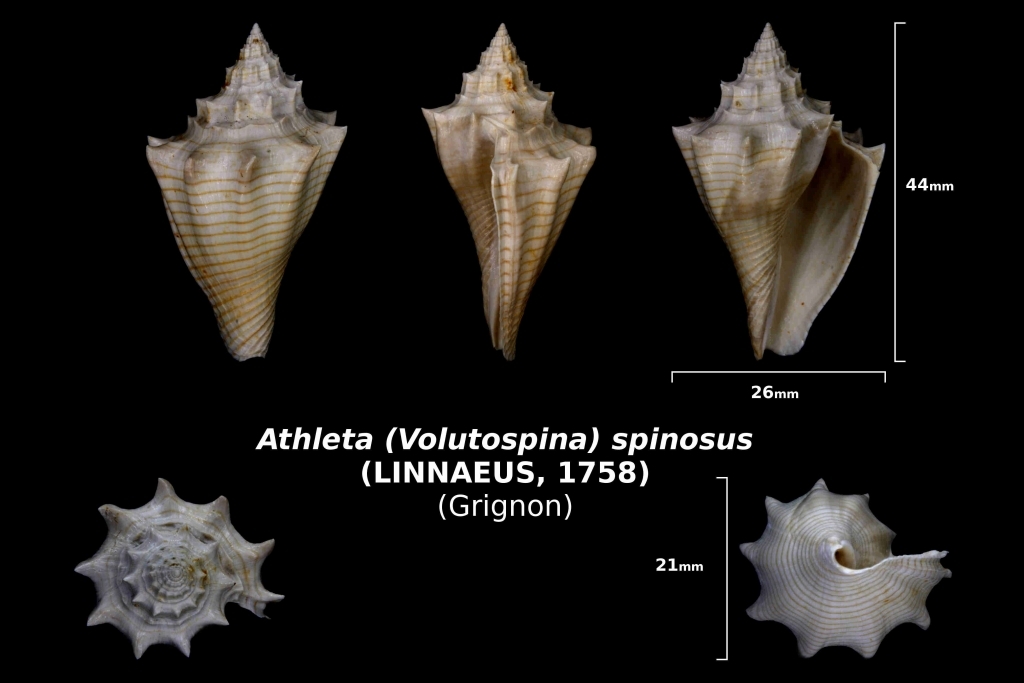

Michel Pacaud et Jacques Pons in Fossiles n°16, Revue française de Paléontologie, auteurs du positionnement des moulages de fossiles d’Athleta (Volutospina) spinosus sur le plat réalisé par des ateliers postérieurs à celui de Bernard Palissy (photo ci-contre) et détenu par le MET font apparaître les différentes figurations d’Athleta (Volutospina) spinosus (Linnaeus, 1758) et dénominations à partir du XVIIe siècle :

Le nom de ce taxon, avant d’être défini Conus spinosus par Linné en 1758, avait reçu diverses appellations au gré des auteurs et des époques. Il est décrit comme « a sabuletis Parisiens » (extrait des sables de Paris) par Anna et Suzanna Lister (1692), « une sorte de murex fossile » par James Petiver (1711), « un strombus » par Niccolo Gualtieri (1742), « un rocher… nommé Muricite avec des pointes dans toute son étendue… » par Dezallier d’Argenville (1742).

L’une des descriptions les plus poétiques est due à M. Favanne de Montcervelle (1784) : « Le rocher à liserés couronné d’épines » .

Cet exemple illustre la confusion qui régnait avant l’adoption d’un langage scientifique universel. Grâce à la nomenclature binominale, les naturalistes ont pu structurer et accumuler les connaissances sur les mollusques, facilitant ainsi les échanges et la transmission du savoir.

- Exemple de l’évolution ultérieure de l’appellation Conus spinosus proposée par Linné (1758) dans le cadre de sa première nomenclature binominale appliquée aux mollusques : elle devient Strombus spinosus par Shröter (1784) et Chemnitz (1795), Voluta spinosa par J.B. de Lamarck (1816) et G.P. Deshayes (1824), Volutilithes spinosa par Briart et Corn (1869), Volutilithes spinosus par Cossmann (1889), Athleta* (volutospina) spinosa par Cossmann (1913) et Athleta (volutospina) spinosus (Linnaeus, 1758) † nom actuel par J. Le Renard et J.M. Pacaud (1995) (genre, sous-genre, espèce, auteur, date, extinction).

*Timothy Abbott Conrad paléontologue américain (1803-1877) est l’auteur du genre Athleta en 1853. Son article publié dans Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia (1853) p448.

Règles de nomenclature spécifiques :

Des règles de nomenclature dédiées aux mollusques ont été établies pour assurerr la cohérence et la précision dans leur classification, notamment par des organismes tels que la Commission internationale de nomenclature zoologique (ICZN en anglais), fondée en 1895, lors du 3e congrès international de zoologie de Leyde. Son rôle principal est de définir le Code international de nomenclature zoologique qui regroupe toutes les règles de désignation des espèces animales, y compris celles des mollusques.

Des bases de données en ligne, comme World Register of Marine Species (WoRMS), MolluscaBase recensent les noms valides des espèces de mollusques, ainsi que des informations sur leur taxonomie, leur répartition géographique et divers autres aspects de leur biologie.

En somme, la nomenclature binominale introduite par Linné a constitué un pilier essentiel de la classification des mollusques, suivant une évolution parallèle à celle des autres groupes d’organismes. Malgré les ajustements nécessaires au fil du temps, elle reste une méthode robuste et demeure un outil fondamental pour les scientifiques dans leur exploration et leur compréhension de la diversité biologique de notre planète.

Bibliographie :

François Ellenberger Histoire de la Géologie

Jean GAUDANT et Geneviève BOUILLET La paléontologie de la Renaissance – (COFRHIGEO) (séance du 9 mars 2005)

JD mars 24