-

Basilius Besler

Basilius Besler (1561-1629),apothicaire, médecin et botaniste allemand, est également un éditeur réputé du début du XVIIe siècle. En 1613, il publie « Hortus Eystettensis » (Le jardin d’Eichstätt), un ouvrage illustrant les plantes de son jardin sous la forme de 367 gravures sur cuivre. Ce livre se présente comme un herbier visuel d’une richesse exceptionnelle.

Bien qu’un herbier soit en dehors du sujet qui nous intéresse ici, il mérite d’être mentionné tant pour son apport scientifique que pour la beauté de ses illustrations,

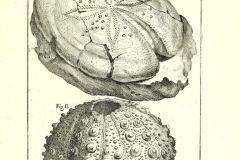

Mais Besler ne se limite pas aux végétaux. Passionné par les curiosités naturelles, il collectionne également des « pierres marines », probablement des fossiles ou des concrétions minérales d’origine marine, qu’il expose dans son cabinet de curiosités. En 1616, il publie « Fasciculus rariorum et aspectu dignorum varii generis » un ouvrage illustrant les spécimens de sa collection de pierres marines :

-

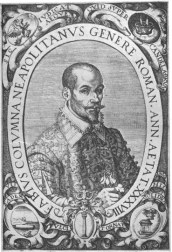

Fabio Colonna

Fabio Colonna (1567-1640), naturaliste et érudit napolitain, s’inscrit parmi les premiers défenseurs de l’origine organique des fossiles. Membre de l’Accademia dei Lincei, il publie en 1616 De glossopetris dissertatio, où il réfute l’idée, largement répandue à l’époque, selon laquelle les glossopètres – ces pierres en forme de langue – seraient des formations minérales ou des reliques du Déluge. Par l’observation et l’expérimentation, il démontre qu’il s’agit en réalité de dents fossiles de requins, en les comparant aux dents de requins vivants et en observant qu’à la calcination, elles « partent d’abord en charbon, avant de partir en chaux et en cendre« . Ce comportement était caractéristique des substances osseuses et carnées, plutôt que des matières purement minérales.

Colonna applique la même rigueur dans ses études des coquillages fossiles, qu’il considère comme des restes d’organismes marins anciennement vivants et non comme des jeux de la nature (lusus naturae). Ses travaux influencent les débats ultérieurs sur la nature des fossiles, notamment ceux de Peiresc et de Stensen, contribuant ainsi à l’émergence d’une approche scientifique de la paléontologie.

-

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), érudit provençal et véritable « grand seigneur de l’esprit », se distingue par sa curiosité encyclopédique et son impressionnante collection d’objets naturels. Membre de l’Accademia dei Lincei, la première académie scientifique d’Europe, il entretient une correspondance avec de grands esprits de son temps, dont Galilée.

Parmi ses correspondants figure Jacques Vignier (1603-1669), jésuite français, qui lui adresse en 1635 un remarquable « Discours sur les coquilles de mer qu’on trouve en terre ferme particulièrement en Champagne ». Dans ce texte, Vignier décrit les fossiles marins découverts dans la montagne de Reims en Champagne, près du château de Le Causson, situé aux environs de Nogent-Sermier, à proximité du célèbre site fossilifère lutétien de « Courtagnon ».

Madame Marie-Catherine Lefranc (vers 1690-1778), propriétaire du château et collectionneuse passionnée, avait rassemblé une impressionnante série de fossiles dans son cabinet de curiosités. Sa collection fut vendue à un négociant (M. Drouet) de Reims et plus tard B. Faujas de Saint-Fond, un géologue et naturaliste éminent du XVIIIe siècle, en a acquis une partie. Ces fossiles du gisement de « Courtagnon » sont l’objet d’études par Antoine-Joseph Dezallier D’argenville, naturaliste, conchyliologue, grand amateur de Cabinets de Curiosités, ainsi que de Jean Etienne Guettard, grand naturaliste français du XVIIIe siècle. Tous deux ont reconnu l’origine organique et marine de ces coquilles.

« Des coquilles qui passent la longueur & la grosseur du bras d’un homme, faittes en pyramides, marquees & comme armees de pointes & de noeuds au dehors, lisses & polies, mais remplies de sable au dedans. » (Jacques Vignier). Cette description fait sans doute référence au grand gastéropode du tertiaire Cerithium giganteum – Lmk 1804

Ce passage est très probablement la première description des fossiles de la région de Reims, bien que Bernard Palissy ait déjà mentionné la présence de coquilles fossiles en Champagne. Pour approfondir les théories de Jacques Vignier, lire les 2 articles de Gaston Godard dans le cadre des travaux du Comité Français d’Histoire de la Géologie lors de la séance (avec des extraits du Discours…) du 9 juin 2004 et la communication écrite du 10 décembre 2014).

Au sein de l’Accademia dei Lincei, Pereisc correspond également avec Fabio Colonna (1567-1640) qui, de nouveau, démontre avec autorité et rigueur dans son traité « De glossopetris dissertatio » (1616) que les glossopètres ne sont pas des pierres tombées du ciel, mais bien des dents de requin fossilisées. Pour prouver leur origine organique, Colonna les soumet à la calcination : elles noircissent et se consument en charbon avant de se transformer en chaux et en cendre, comme toute matière osseuse ou carnée, contrairement aux substances minérales. Les glossopètres « qui partent d’abord en charbon, avant de partir en chaux et en cendre ». Cette théorie, soutenue par Peiresc dans une lettre à Holstenius (1637), décrit les glossopètres comme des dents de « monstres marins ».

Bien que tombée dans l’oubli, cette idée sera redécouverte et démontrée de manière définitive un demi-siècle plus tard par Niels Stensen (Stenon).

-

Agostino Scilla

Agostino Scilla (1629-1700) peintre italien, est l’auteur de « La vana speculazione disingannata dal senso » (« La vaine spéculation non perçue par les sens ») publié en 1670. Voir l’allégorie du Frontispice de l’édition. Dans cette œuvre, Scilla, à l’instar de ses prédécesseurs tels que Léonard de Vinci et Fabio Colonna, défend avec rigueur l’origine organique des fossiles. Scilla a appliqué une méthode d’analyse que nous définissons aujourd’hui, empirique et scientifique : comme Aldrovandi, il pensait que le monde naturel devait d’abord être analysé sur le terrain par observation directe. Il est allé lui-même sur des sites fossilifères.

Doté d’un sens aigu de l’observation, il s’attache à représenter avec réalisme les fossiles qu’il étudie, en les comparant à des organismes marins actuels :

-

Niels Stensen (Nicolas Sténon)

Niels Stensen (1638-1686), éminent anatomiste et géologue danois est membre de l’Accademia dei Lincei à Rome.

Dans son ouvrage « Canis Carchariae dissectum caput » publié en 1667, il démontre, après la dissection d’une tête de requin, que les Glossopètres sont en réalité des dents de requins, des vestiges d’organismes vivants ayant disparu.

En étudiant la structure des coquilles de mollusques vivants, leur mode de croissance et en les comparant à la structure des coquilles fossiles, il démontre l’origine organique de tous les fossiles qu’ils ressemblent strictement aux mollusques vivants. Il observe que ces derniers ressemblent strictement aux mollusques vivants, qu’ils en diffèrent par le poids et la couleur, ou encore qu’ils présentent des différences plus marquées, hormis par leur forme extérieure. Il décrit ainsi les mécanismes de fossilisation correspondants.

En rejetant l’idée que les glossopètres, coquilles et autres restes d’animaux marins inclus dans des roches se sont formés in situ par génération spontanée (ou qu’ils auraient été transportés par le déluge), il affirme que les terrains d’où ils sont extraits sont des sédiments déposés en strates par la mer, définissant ainsi le processus de sédimentation.

Dans son ouvrage majeur « De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus » publié en 1669, Stensen énonce trois principes fondamentaux de la géologie, posant ainsi les bases de la Stratigraphie.

- Le principe de l’horizontalité primaire :les couches sédimentaires se déposent initialement à l’horizontale, toute inclinaison ultérieure résultant de déformations tectoniques.

- Le principe de la superposition : une couche sédimentaire est plus récente que celle qu’elle recouvre et plus ancienne que celle qui la surmonte.

- Le principe de la continuité latérale : une strate sédimentaire s’étend latéralement et horizontalement, de façon continue et conserve le même âge sur toute son étendue.

En plus de ces avancées, Stensen jette les bases de la tectonique et de la cristallographie, contribuant ainsi de manière significative au développement de divers domaines de la science.

Le portrait de Nicolas Stenon est attribué à Sustermans – Galerie des Offices Florence

« La joie de connaître avant les autres hommes, de les précéder dans la connaissance, d’être le premier à savoir quelque chose qu’ils ne soupçonnent même pas et dont la révélation, demain, va les surprendre ; la joie de constater des phénomènes jusqu’à ce jour inaperçus, ou de trouver des rapports nouveaux entre des faits qui paraissent sans liaison et qui, désormais enchaînés, s’expliqueront les uns par les autres ; la joie de deviner et d’édicter quelque loi naturelle qui, permettant de prévoir de nouveaux phénomènes encore, ouvre soudainement aux recherches un domaine vierge, d’apparence illimitée ; la joie d’allumer un flambeau dans le cachot obscur, un astre dans le ciel noir, un phare sur le rivage de la mer Ténébreuse, et de faire reculer la nuit qui nous entoure ; la joie d’ajouter une vérité, une part quelconque, fut-elle infime, de la grande Vérité, au trésor laborieusement amassé, des siècles durant, par la pensée humaine : la joie de connaître ! » La joie de connaître, souvenirs d’un géologue. Pierre Termier, 1928

-

Robert Hooke

Robert Hooke (1635-1703) éminent savant anglais aux compétences pluridisciplinaires, incarne le modèle du raisonnement inductif prôné par Francis Bacon. Dès 1665, dans son œuvre majeure « Micrographia », puis dans ses discours à la Royal Society rassemblés dans « Posthumous works » (publié par Richard Waller en 1705), Hooke affirme, à l’instar de Fabio Colonna et quelques années avant Stenon, l’origine organique des fossiles.

Observant que ces fossiles sont les vestiges d’anciennes mers déplacées par des bouleversements naturels, il perçoit leur étude comme un moyen de reconstituer l’histoire de la Terre. Concernant le passé de la Terre, il ne remet pas encore totalement en question les 6000 ans bibliques. La présence d’ammonites fossiles, également connues sous le nom de ‘cornes d’Ammon‘, retient particulièrement son attention. Ces organismes, manifestement dépourvus d’équivalents dans le monde vivant contemporain, le conduisent à une réflexion transformiste : Il envisage l’idée que les espèces puissent subir des modifications et même disparaître au fil du temps, un concept novateur pour l’époque.

Les dessins originaux (crédit British Library) de la main de Hooke (a) et les gravures correspondantes (b) utilisées dans ses conférences à la Royal Society illustrent ces observations dans « Posthumous works » .

« If I have seen further than others it is by standing on the shoulders of giants » « Si j’ai vu plus loin que d’autres, c’est parce que j’étais hissé sur des épaules de géants. » Isaac Newton – lettre à Robert Hoocke (5 février 1675)

-

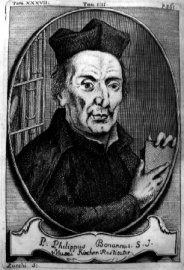

Filippo Bonanni , ou Buonanni

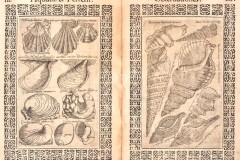

Filippo Bonanni (1638-1725), jésuite et érudit italien succède en 1698 à Athanasius Kircher à la tête du « musée » Kircher dans les locaux du Collège romain (voir « cabinets de curiosités« ). Bonanni est lui-même un collectionneur passionné de coquillages. En 1681 il publie le premier recueil exclusivement consacré aux mollusques, intitulé « Ricreatione dell’occhio e della mente « , comprenant 450 planches illustrées de coquillages. Bien que les descriptions soient encore succinctes, les illustrations sont remarquablement précises (malgré une erreur d’impression qui fait que tous les coquillages sont représentés avec un enroulement sénestre). Bonanni classe les coquilles en 3 groupes : les univalves avec cornets, les « Bivalves » (première occurrence de ce terme dans la littérature) et les univalves sans cornets.

S’il contribue à l’essor de la conchyliologie descriptive, Bonanni adopte une position opposée à celle de ses contemporains comme Stensen ou Hooke (voir plus haut) concernant l’origine des fossiles. Dans son ouvrage Musæum Kircherianum (1709), il rejette l’idée que les fossiles sont des restes d’organismes autrefois vivants et privilégie l’hypothèse d’une génération spontanée de ces objets dans la terre. Ce point de vue s’inscrit dans la continuité des thèses d’Athanasius Kircher, qui considérait les fossiles comme des jeux de la nature (lusus naturae). Cette approche s’oppose aux observations empiriques développées dès le début du siècle par Colonna, Stensen et Hooke et illustre la persistance des conceptions aristotéliciennes face aux avancées de la science moderne.

-

Georg Everard Rumphius

Georg Everhard Rumphius (1627-1702), un militaire et architecte néerlandais est surtout connu pour ses contributions en Histoire Naturelle. Grand observateur des mollusques, le catalogue de ses collections, D’Amboinsche Rariteitkamer est publié, à titre posthume, en 1705. Cet ouvrage, illustré avec une grande précision, constitue une référence majeure en conchyliologie.

Ses contributions à la conchyliologie incluent :

- Descriptions détaillées : Il documente avec minutie l’apparence, la structure et les caractéristiques des coquillages, enrichissant ainsi les connaissances sur leur morphologie.

- Classification : Il affine la division proposée par Bonanni en trois groupes selon leurs caractéristiques communes : les monocoques à coque unique (Polyplacophora, patelles et ormeaux), les escargots ou buccins (Gastropoda) et les à deux coquilles (Bivalvia), posant ainsi les bases des futures classifications systématiques.

- Nomenclature : Il introduit des noms vernaculaires et des descriptions en latin pour de nombreuses espèces, facilitant leur identification et leur étude par d’autres naturalistes. Ce travail influence les naturalistes du XVIIIe siècle, notamment Linné, qui s’en inspire pour structurer sa nomenclature binominale.

-

Martin Lister

Martin Lister (1638 ou 39-1712) médecin et naturaliste anglais est l’auteur de « Historiae conchyliorum » (1685) un ouvrage illustré de superbes planches de coquilles et de fossiles, accompagnées de courtes légendes précisant parfois leur lieu de découverte. Il y classe ces spécimens selon leur apparence, sans véritable approche systématique.

Bien que fondée sur une analyse remarquablement minutieuse des coquilles, l’approche de Lister le conduit à défendre la théorie de la ‘génération spontanée’ in situ, en observant la similitude de matière entre les fossiles et les roches encaissantes. Il s’oppose ainsi à son contemporain Robert Hooke et rejette également les explications diluviennes. Pour en savoir davantage, consultez le document de la Royal Society.

En 1692, il publie « Appendix ad Historiae Conchyliorum Librum IV« , réalisé en collaboration avec ses filles Susanna et Anna Lister. Ce recueil contient plus de 1000 gravures sur cuivre. La dernière planche ci-dessous représente notamment trois fossiles provenant du Bassin parisien : le n° 6 « a sabuletis juxta parisias » (extrait des sables des environs de Paris) et les n° 7 et 8 « a sabuletis parisiens » (extrait des sables parisiens), qui correspondent aux appellations actuelles : 6- Eopsephaea muricina (Lamarck, 1802), 7- Athleta spinosus (Linnaeus, 1758), 8- Amalda olivula (Lamarck, 1803)

-

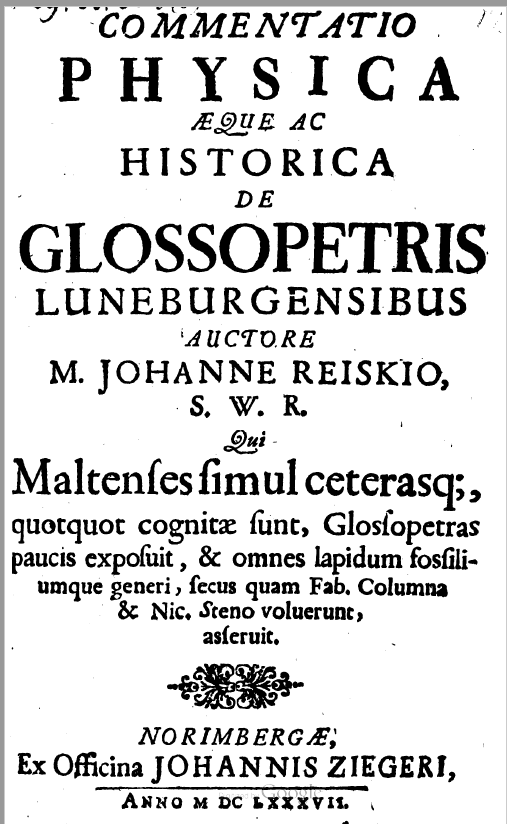

Johannes Reiskius

Johannes Reiskius (1641-1701) était un érudit allemand. Il n’est pas l’un des noms les plus fréquemment cités parmi les grands naturalistes du XVIIe siècle, mais son travail illustre bien la persistance d’un courant de pensée qui s’oppose à l’interprétation des fossiles comme restes d’organismes vivants en proposant une alternative minéralogique. Dans son ouvrage « Commentatio physica æ que ac historica de Glossopetris Luneburgensibus » publié en 1687, il défend notamment l’idée, directement inspirée d’Aristote, que les fossiles ne sont pas des vestiges d’êtres disparus, mais des formations naturelles, produites spontanément dans la terre. Il s’oppose en particulier aux théories avancées par Colonna et Stenon, concernant l’origine organique des Glossopètres.

Reiskus est un témoin important du débat scientifique de son époque. Pour découvrir en détail les arguments développés par Johannes Reiskius lire l’article de Jean Gaudant & Geneviève Bouillet (2005). Ici

-

Leibnitz

Gottfried Wilhelm Leibniz (allemand. Il est un grand voyageur et correspond avec des penseurs éminents de son époque tels que Stenon et Fontenelle. En plus de ses travaux en philosophie et en mathématiques, Leibniz s’intéresse également aux minéraux et aux fossiles, intégrant ses observations à sa réflexion scientifique. Ses réflexions sur les transformations de la Terre et l’origine des fossiles ont influencé ses contemporains et les générations suivantes. Leibniz a partagé ses réflexions sur l’étude de la terre et a soutenu l’origine organique des fossiles dans son ouvrage « Protogaea« , qui a été publié à titre posthume en 1749 :

"De même que tout, au commencement, a été la proie du feu, avant que la lumière fût séparée dés ténèbres, on croit également qu'après l'extinction de cet incendie tout a été submergé par les eaux . Le fait est consacré par les monuments de notre sainte religion, et les plus anciennes traditions des peuples sont unanimes sur ce point ; et , lors même que l'on n'en tiendrait pas compte, les traces que la mer a laissées au milieu des terres fixeraient nos incertitudes, car les coquillages se trouvent répandus dans les montagnes ; et, sans sortir de chez nous, le succin, que l'on ne recueille ordinairement que sur le littoral de la mer, se rencontre quelquefois loin de ses rivages, et nous le trouvons enfoui dans notre propre sol. On extrait aussi des environs de Lunebourg des glossopètres semblables à celles de Malte, qui sont des dents de chiens marins". Protogée, trad française de Bertrand de St-Germain (1859).

L’Académie des Sciences s’intéresse à ses idées et Fontenelle, dans son Journal de 1706, résume ainsi sa pensée :

"M. Leibnits croit que la mer a prefque tout couvert autrefois, & qu'enfuite une grande partie de fes caux fe font fait un passage pour entrer dans des abifmes creux, qui font au dedans de nôtre Globe. De-là viennent les Coquillages des Montagnes. Mais toute cette matiere meriteroit une plus ample difcuffion." Fontenelle Journal de l'Académie des Sciences 1706

-

Elie Richard

Elie Richard (1672-1720), avocat protestant au Parlement de La Rochelle et collectionneur de curiosités, s’inscrit dans la lignée des érudits passionnés par l’histoire naturelle à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1700, il publie une « Histoire Naturelle des Animaux…« , un ouvrage manuscrit de 200 notices, richement illustrées d’aquarelles qui explore divers aspects des règnes animal, végétal et minéral. Parmi ces notices, certaines se distinguent par la précision de leurs descriptions, notamment celles consacrées aux pierres, au coutelier (solen, couteau), à la dail (pholade) et à la langouste. Ce travail témoigne de la curiosité encyclopédique de son auteur et de son souci du détail, dans un esprit proche des cabinets de curiosités de son temps.

L’intérêt pour l’œuvre d’Élie Richard connaît un renouveau en 2020 avec la réédition de son « Histoire naturelle des animaux » sous le titre « Un monde de curiosités », dirigée par Pierre Martin. Cette publication permet de redécouvrir un travail méconnu, témoignant de la transition entre l’esprit des cabinets de curiosités et l’émergence d’une approche plus systématique de l’histoire naturelle. Le frontispice de cette réédition est représenté ci-dessous.

Un autre manuscrit, daté de Juin 1691 à La Rochelle, et provenant de la bibliothèque de Michel Begon – Intendant de marine à Rochefort et Intendant de la Généralité de La Rochelle, cité au début du texte – s’intitule « Discours sur la Formation de la Pierre qui est icy representée« . Ce texte anonyme, attribué par certains au père d’Élie Richard (1645-1706), médecin et naturaliste rochelais du même nom, explore les différentes théories contemporaines sur l’origine des fossiles. Inspiré par la découverte d’une ammonite lors de travaux à La Rochelle, il reflète les débats encore vifs entre explications organiques et hypothèses minérales sur la formation des fossiles. Trop fragile pour être numérisé, ce manuscrit a été retranscrit par Hervé.

——————————————–