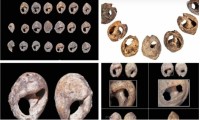

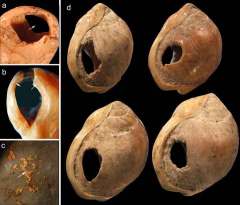

- La grotte de Bizmoune, située près d’Essaouira au Maroc, a livré 32 coquilles de Nassarius gibbosulus (également appelé Tritia gibbosula), datées de 150 000 ans BP. Ces coquillages, soigneusement percés, colorés à l’ocre et présentant des traces d’usure liées à une suspension, sont considérés comme les plus anciennes parures jamais découvertes à ce jour.

Le Tritia gibbosula (Linnaeus, 1758) ou « nasse bossue », est un gastéropode marin vivant dans les eaux peu profondes de la Méditerranée orientale. Il est encore présent de nos jours.

- Dans la grotte Skhul, l’une des 4 grottes préhistoriques du mont Carmel, près d’Haïfa, en Israël, une coquille perforée de gastéropode marin, Nassarius gibbosulus (Linnaeus, 1758) a été exhumée et datée de 100 000 ans BP. Une découverte similaire a été réalisée à Oued Djebana, en Algérie, où un coquillage de la même espèce, datant d’environ 90 000 ans BP, confirme l’étendue géographique de ces pratiques culturelles.

- Dans la grotte des Pigeons à Taforalt au nord-est du Maroc, des archéologues ont mis au jour des parures composées de 13 coquillages de Nassarius gibbosulus (Linnaeus, 1758), datées de 82 000 ans BP.

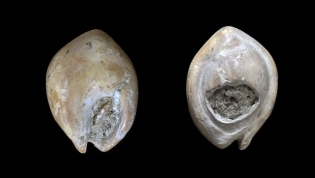

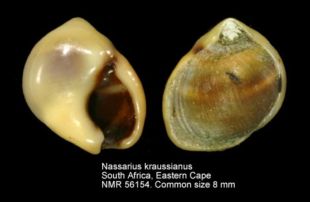

- En Afrique du Sud, la grotte de Blombos, fouillée par l’archéologue Christopher Henshilwood, a révélé des dizaines de gastéropodes Nassarius kraussianus (Dunker,1846) datés de 75 000 ans BP. Ces gastéropodes, soigneusement percés et souvent associés à des pigments, servaient vraisemblablement de parures. Pour en savoir plus, consulter le fichier Blombos extrait du site « Hominidés ».

- Une équipe internationale de chercheurs a également découvert, dans une grotte du sud-est de l’Espagne, des coquillages percés et peints à la main, accompagnés de traces de pigments. Ces parures, datées de 50 000 ans BP, montrent que les Néandertaliens se paraient eux aussi de bijoux.

- Analyse des fossiles de Cro-Magnon (Les Eyzies-de-Tayac) datés d’environ 30 000 ans AP par Dominique Henry-Gambier.

- Dans la grotte des Arene Candide, en Italie, a été découverte une coiffe comportant plusieurs centaines de coquillages dans la sépulture d’un jeune homme dit « le jeune prince », datée d’environ 28 000 ans BP (époque gravettienne).

- Dans la grotte de Grimaldi, proche de Menton, a été découvert le squelette de « la Dame du Cavillon ». Sa tête était recouverte d’une résille ornée de quelques dizaines de coquillages (Nassa ou Cyclonassa neritea) ainsi que des canines de cerf percées. Ce site est daté du Gravétien final, soit environ 24 000 ans BP.

- Prieur Abel : Les coquillages du Paléolithique à l’âge du Bronze au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale : interprétations environnementales et utilisation humaine. (site Persée)

- Dans la grotte préhistorique de Marsoulas (Pyrénées), un triton-conque (Charonia lampas) vieux de 18000 ans (époque magdalénienne) semble avoir été aménagé pour émettre des sons. « On a vu très rapidement qu’il avait été aménagé, au niveau de l’apex…où la coquille a été cassée, percutée pour enlever le bout pointu. Et après sur le bord extérieur du coquillage, pour régulariser ce bord. Et on a vu aussi qu’il avait été aménagé à l’intérieur au niveau des spires où il y a deux perforations ». Carole Fritz, archéologue.

- CATTELAIN P., BOZET N., DI STAZIO G. (dir.) – 2012. La parure de Cro-Magnon à Clovis. Guides Archéologiques du Malgré-Tout, Treignes, Ed. du Cedarc.

- À Pincevent, situé à La Grande Paroisse en Seine-et-Marne, dans la vallée de la Seine, le plus vaste gisement magdalénien d’Europe, datant d’environ 12 300 ans, a livré des indices quant aux comportements sociaux et rituels des chasseurs de rennes. Parmi les découvertes faites sur ce site, figurent des parures réalisées à partir de fossiles de l’éocène. L’analyse en est faite par Marian Vanhaeren dans un article publié sur le site Persée : « La parure, de sa production à l’image de soi – Un dernier hiver à Pincevent, les Magdaléniens du niveau IV0″ écouvert en Europe.

- « Une sépulture néolithique à Ensisheim (Haut-Rhin) a livré les restes d’un enfant de moins de 5 ans portant sur lui 187 objets d’origine lointaine : des coquillages de Méditerranée occidentale et orientale (1 perle tubulaire et 1 médaillon de ceinture en spondyle, et 51 colombelles (Columbella rustica) ; des coquilles fossiles tertiaires du Bassin parisien (131 perles circulaires et 1 médaillon de ceinture en Venericardia planicosta). » (Extrait du dossier de presse de l’exposition « Signes de richesse » au Musée national de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac).

- Le Néolithique européen marque également l’apogée des parures en coquillages à base de Spondylus gaederopus, Cerastoderma edule ou autre coquille de Cardiidés, Glycymeris bimaculata, Pseudunio auricularia, quelques gastéropodes Nucella lapillus, Littorina obtusata, Trivia monacha, Natica (willemeti ou catena), Columbella rustica, Zebrina detrita et pour finir les scaphopodes Dentalium. Lire « Parures de coquillages du néolithique en Europe » (vie-ve millénaires av. J.-C.) par Sandrine Bonnardin sur le site OpenEditions Journals

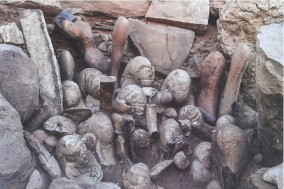

- Enfin, dans le sud de la Jordanie, un site de chasse à la gazelle remontant du néolithique (-9000 ans BP) a été mis au jour. Ce site comprenait un gigantesque piège constitué de murets qui guidaient les gazelles vers un entonnoir ou elles étaient prises au piège et abattues. A proximité du site de chasse, dans l’un des campements, un sanctuaire a été découvert, précédé de deux stèles anthropomorphes. Derrière celles-ci, 150 fossiles de nautiles et d’ammonites étaient soigneusement disposés dans le sol, suggérant une signification rituelle ou cosmologique.

L’usage des coquillages comme parures dans les temps préhistoriques témoigne d’une remarquable créativité artistique et d’une profonde dimension symbolique. Bien au-delà de leur simple valeur esthétique, ces ornements reflétaient des identités sociales, des croyances et des réseaux d’échange complexes au sein des premières sociétés humaines.