Longtemps synonyme de tissu précieux en lin fin — le byssos des Anciens —, le mot byssus désigne aujourd’hui un système d’ancrage naturel propre à certains mollusques bivalves.

Parmi ces espèces, la moule commune (Mytilus edulis) est sans doute la plus connue. Elle produit un byssus d’une efficacité remarquable, capable d’adhérer sur des surfaces mouillées tout en résistant aux contraintes mécaniques, ce qui en fait un modèle d’étude en biomimétisme (littéralement : imitation du vivant). Les performances de ce dispositif naturel inspirent aujourd’hui la conception de nouveaux matériaux souples, adhésifs, durables et biodégradables.

D’autres bivalves ont également suscité l’intérêt des chercheurs ou des artisans. En Méditerranée, la grande nacre (Pinna nobilis) sécrète de longs filaments autrefois récoltés, filés et tissés pour obtenir une étoffe rare, parfois appelée « soie de mer ». Le géant tropical Tridacna gigas, lorsqu’il est jeune utilise un byssus temporaire.

Enfin, les anomies, comme Anomia planulata et Anomia anomialis — très présentes au Lutétien du bassin parisien, notamment dans la falunière de Grignon — ou Anomia ephippium, aujourd’hui commune sur le littoral atlantique, illustrent un autre mode d’ancrage : leur byssus traverse directement l’une des valves pour s’attacher au support.

SOMMAIRE

** 1 Le mot byssus : de l'Antiquité à la zoologie moderne ** 2 La moule (Mytilus edulis) comme modèle biologique ** 3 La grande nacre (Pinna nobilis) et ses usages textiles anciens ** 4 Le bénitier Tridacna gigas ** 5 Les anomies fossiles et actuelles

1- Le mot byssus : de l’Antiquité à la zoologie moderne

Actuellement, le mot byssus, dérivé du grec bussos (signifiant « lin fin »), désigne l’ensemble des fibres sécrétées par une glande byssogène située dans le pied de l’organisme— chez certains mollusques bivalves (notamment de la famille des Mytilidés, Pinnidés, Pectinidés). Ces filaments leur permettent de s’ancrer solidement au substrat.

Dans L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (v. 1760), le chevalier de Jaucourt écrit :

« Mais s’il est certain qu’il y avait chez les anciens du bysse tiré du règne végétal, il y a tout lieu de penser qu’ils tiraient aussi du byssus des pinnes marines. Que dis-je, de penser ? Aristote l’assure positivement ; car il nomme byssus, la soie de ces coquilles. »

Cette affirmation, malgré son apparente autorité et souvent reprise jusqu’à nos jours, est pourtant inexacte.

Bien qu’il soit avéré que les sécrétions filamenteuses de certains bivalves, comme la Pinna nobilis, aient été récoltées et filées dans l’Antiquité, aucune source grecque ou latine ne désigne ces filaments par le mot byssos. Ce terme désignait exclusivement le tissage avec des fibres végétales de lin.

Dans son Histoire des animaux (Livre V, chapitre 15), Aristote mentionne bien la Pinna, mais il se contente d’écrire, par simple analogie descriptive :

« Αἱ πίνναι ῥίζας ἐκβάλλουσιν » — Les pinnes émettent des racines.

Ces « racines » correspondent aux filaments que nous appelons aujourd’hui byssus, mais Aristote ne les compare jamais à de la soie, ni n’emploie le terme byssos dans ce contexte.

Il en va de même pour Pline l’Ancien, qui évoque dans son Histoire naturelle le byssus comme une fibre végétale fine, vraisemblablement un lin de grande qualité. Il ne mentionne nulle part une origine animale possible du lin ou une utilisation textile des filaments de coquillage.

En zoologie le terme byssus désigne aujourd’hui cette « barbe » fibreuse qui permet aux bivalves de s’ancrer dans le substrat.

En 1555, le naturaliste français Guillaume Rondelet (1507-1566) fut le premier à utiliser le terme byssus pour désigner les fibres d’ancrage de certains mollusques bivalves dans son livre Universae aquatilium historiae « Histoire entière des poissons, » sur les poissons de la mer :

« Ceux qui ne bougent d’un lieu vivent seulement en l’eau, nulle bête de terre est attachée à un lieu, mais en l’eau s’en trouvent plusieurs de telle sorte, ce que dit Aristote est très vrai. Aucunes d’icelles sont attachées avec une fine et déliée soie, que l’on nomme byssus, comme la pinna et les moules… » Guillaume Rondelet – Universae aquatilium historiae (1555).

Avant cette première occurrence, « il y avait une confusion totale entre le lin, la soie, le coton et ce que nous appelons maintenant Byssus. » (Gabriel Vial, CIETA, Lyon, 1983)

2- La moule (Mytilus edulis) comme modèle biologique

La moule (Mytilus edulis)

Le bivalve le plus commun à produire un byssus est la moule, de la famille des Mytilidae (ordre des Mytiloida). Ce faisceau de filaments soyeux, formé de protéines, lui permet de s’ancrer solidement au substrat. Il est produit par une glande spécialisée, la glande byssogène, située dans le pied de l’animal. Chez la moule, le byssus est expulsé par le pied, puis passe entre les deux valves de la coquille avant de s’attacher au support.

Les moules peuvent même se déplacer lentement en utilisant ces filaments : elles projettent un fil, l’attachent, puis le rétractent pour se rapprocher du point d’ancrage.

Chaque filament de byssus présente une remarquable combinaison de résistance, d’élasticité et d’adhérence. Les fibres, à base de protéines de type quinone et kératine, possèdent une cuticule extérieure (fine couche protectrice) riche en tyrosine, un acide aminé doté de propriétés adhésives, même en milieu humide. Cette couche se combine aux ions ferriques pour former un complexe à la fois extensible et très résistant à l’usure.

Pour une présentation visuelle et pédagogique du mécanisme de fabrication du byssus chez la moule, on peut consulter ce cabinet de curiosités virtuel du site Codex Virtualis.

Au-delà de son rôle biologique d’ancrage, le byssus de moule suscite un intérêt croissant dans les domaines de la recherche en biomatériaux et en ingénierie. Ce filament souple et résistant, sécrété en milieu aqueux, possède des propriétés remarquables : il adhère sur des surfaces mouillées, présente une forte élasticité, une bonne résistance mécanique, et se dégrade naturellement. Ces qualités en font un modèle idéal pour le développement de colles chirurgicales actives en milieu humide, d’adhésifs sous-marins, ou encore de matériaux souples et durables inspirés du vivant.

En observant la structure du byssus, les chercheurs s’inspirent notamment de sa capacité à combiner souplesse et robustesse. Chaque filament possède une zone extensible, une zone rigide, et une extrémité adhésive, réunies en une architecture hiérarchisée qui amortit les tensions mécaniques. Cette configuration inspire la conception de fibres synthétiques capables de résister à des contraintes variables sans se rompre. On cherche ainsi à imiter le byssus pour créer des polymères biodégradables, des textiles techniques ou encore des implants souples et résistants. Le byssus ouvre ainsi une voie vers des matériaux intelligents, capables d’interagir avec leur environnement tout en étant durables et écologiquement responsables.

3- La grande nacre (Pinna nobilis) et ses usages textiles anciens

Aristote, dans son Histoire des animaux, évoque déjà la diversité des habitats des coquillages, et mentionne explicitement les pinnes, qui poussent « droites du fond de la mer ».

« Les uns (coquillages) naissent dans les bas-fonds, sur les côtes, dans les boues, quelques-uns dans les roches les plus dures, quelques-uns dans les fonds de sable. Il en est qui changent de place ; d’autres n’en changent pas. Parmi ceux qui en changent, les pinnes poussent des racines…Les pinnes poussent toutes droites du fond de la mer, dans les sables et dans la bourbe. » Aristote – Histoire des animaux Livre V, 13-4 (343 av. J.-C.)

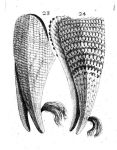

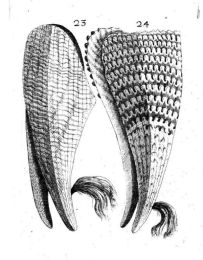

Grand bivalve endémique de la Méditerranée, Pinna nobilis — appelée aussi grande nacre ou jambonneau de mer — appartient à la famille des Pinnidae (ordre des Ostreida). C’est l’un des plus grands coquillages connus, pouvant atteindre un mètre de long. Enfouie verticalement dans les fonds sableux, notamment au sein des herbiers de posidonies, elle s’ancre solidement au substrat grâce à son byssus, long faisceau de filaments sécrétés par une glande située dans son pied.

Comme chez la moule, ce byssus permet à l’animal de se fixer au substrat, mais les filaments de Pinna nobilis sont bien plus longs — jusqu’à vingt centimètres —. Plus fins qu’un cheveu, d’un éclat soyeux naturel, de teinte brun doré, ils s’échappent par une fente entre les deux valves de la coquille et assurent la stabilité de l’animal, tout en laissant dépasser la partie supérieure de la coquille, ouverte pour la nutrition filtrante. Fixé, mais non totalement immobile, Pinna nobilis est capable de se déplacer lentement et de se redresser en cas de déchaussement. Ses filaments présentent une particularité morphologique : une coupe transversale elliptique.

En 1681, Filippo Buonanni (1638-1725) dans son ouvrage Ricreatione dell’occhio e della mente nell’osservation’delle chiocciole compare le byssus de Pinna nobilis à » une quasi mèche de cheveux très délicats au toucher » .

Ce byssus remarquable suscite depuis l’Antiquité un double intérêt : d’abord naturaliste, puis artisanal et textile. Sur la planche illustrée du cabinet de curiosités ouvrant le Dell’historia naturale (1599) de Ferrante Imperato, on distingue nettement, suspendue au plafond parmi d’autres spécimens, une Pinna nobilis avec son byssus, reconnaissable à sa forme triangulaire allongée. L’espèce figure aussi dans de nombreux inventaires de cabinets de curiosités aux XVIIe et XVIIIe siècles, preuve de l’intérêt ancien porté à ce grand bivalve de la Méditerranée.

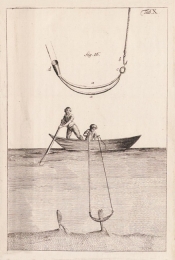

On peut également lire avec intérêt la communication faite par M. de Réaumur le 24 novembre 1717 à l’Académie des Sciences « Les observations sur le coquillage appelé pinne marine… » et l’article « PINNE-MARINE » signé par le Chevalier de Jaucourt dans l’Encyclopédie de Diderot (1751 – 1765).

-

Un fil devenu tissu : la soie de mer

Dans certaines régions méditerranéennes, notamment en Sicile, en Calabre et en Sardaigne, il a donné naissance à un artisanat rare : les filaments sont récoltés, nettoyés, filés puis tissés pour produire une étoffe rare appelée soie de mer (bisso marino en italien), également nommée laine de mer ou laine de poisson. Ce tissu, extrêmement fin, léger, souple et résistant possède un éclat naturellement doré. Il a longtemps suscité fascination et admiration.

Connue depuis le haut Moyen Âge, cette étoffe était réservée à des usages royaux ou liturgiques, porté en petites quantités par les élites du monde méditerranéen, en raison de la rareté de la matière première et de la complexité de sa préparation.

Des sources historiques évoquent des étoffes brillantes tissées à partir de ce matériau exceptionnel, porté en petites quantités par les élites du monde méditerranéen.

Attestée depuis depuis le haut Moyen Âge, cette étoffe précieuse, fine, aux reflets dorés, était réservée à des usages cérémoniels ou royaux. Sa production a toujours été marginale, car le prélèvement de byssus nécessite un travail long, délicat, et la matière première est extrêmement limitée. Elle était portée en petites quantités (gants, bonnet, bas, étole) par les élites du monde méditerranéen.

Tertullien, dès le IIe siècle, évoque déjà « des coquillages riches d’une mousse qui imite la laine » (De pallio, chap. II), et plusieurs auteurs arabes ou italiens médiévaux et renaissants évoquent des étoffes marines brillantes.

« Passons maintenant à la matière (du vêtement) elle-même. Je ne veux pas parler des laines de Milet, de Selges, d’Altin, de Tarente ou de la Bétique, que la nature elle-même colore. Je vais plus loin, puisque les arbustes eux-mêmes nous vêtissent, ainsi que le lin qui se dépouille de sa teinte verte et prend la couleur de la neige en étant lavé. Mais comme s’il ne suffisait pas de planter et de semer des tuniques sur la terre, il a fallu pêcher au fond des mers ses vêtements. En effet, certains coquillages, riches d’une mousse qui imite la laine, se couvrent d’une sorte de toison. » Tertullien – De pallio – IIe siècle -Traduit par E.-A. de Genoude

« Il (le byssus) est de couleur marron foncé, et dans la plupart des pinnes est de la longueur maximum d’une palme. Son tissu sert admirablement à protéger le corps humain de l’humidité de l’hiver, et sert à qui souffre de surdité » Filippo Buonanni (1638-1725) Ricreatione dell’occhio e della mente nell’osservation’delle chiocciole (1681)

« On en fait encore des bas & des gants en Sicile » De Joncourt – Encyclopédie de Diderot (env. 1760) – article « pinne marine ».

Jules Verne, dans Vingt mille lieues sous les mers, imagine même Pierre Aronnax, le narrateur, vêtu de tissus faits de ce précieux fil soyeux.

« Bientôt j’eus revêtu mes vêtements de byssus. Leur nature provoqua plus d’une fois les réflexions de Conseil. Je lui appris qu’ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent aux rochers les « jambonneaux, » sortes de coquilles très abondantes sur les rivages de la Méditerranée. Autrefois, on en faisait de belles étoffes, des bas, des gants, car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds. L’équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte, sans rien demander ni aux cotonniers, ni aux moutons, ni aux vers à soie de la terre.» Jules Verne, 20000 lieux sous les mers

De nombreuses autres références historiques sont recensées sur le site https://muschelseide.ch/en/historical-aspects/ dédié à l’histoire de cette soie marine.

De rares fragments de bisso marino sont aujourd’hui conservés dans quelques musées européens, notamment à Bâle ou au Vatican. L’essentiel de la transmission s’est cependant fait oralement, au sein de lignées féminines. À ce jour, seuls quelques artisanes, notamment Chiara Vigo en Sardaigne, perpétuent encore ce savoir-faire.

L’art du bisso marino, transmis oralement, ne subsiste plus que chez quelques artisanes en Sardaigne.

-

Une espèce menacée

Autrefois, Pinna nobilis était pêchée pour sa chair. Dans son Histoire entière des poissons (1558), Guillaume Rondelet attribue à Athénée* la remarque suivante : « La chair des pinnes, selon Athénée, sert à faire vriner, elle est de dure digestion, et nourrit beaucoup » (Livre I, § XL).

*Athénée de Naucratis (IIᵉ siècle apr. J.-C.) est l’auteur du Banquet des savants (Deipnosophistae). Toutefois, ce passage ne figure pas dans les éditions modernes connues de cet ouvrage. Il pourrait s’agir d’une interprétation libre, d’une tradition manuscrite aujourd’hui perdue, ou d’une confusion d’attribution de la part de Rondelet.

La pêche visait également le byssus, recherché pour la fabrication textile, ainsi que la nacre, utilisée pour produire boutons, bijoux, peignes ou objets d’ornement. Les grandes nacres étaient aussi prisées dans les cabinets de curiosités.

Aujourd’hui classée espèce protégée, Pinna nobilis est gravement menacée. Elle souffre de la dégradation de son habitat — les herbiers de posidonies —, de la pollution côtière, d’anciens prélèvements excessifs, et surtout d’un parasite apparu en 2016, Haplosporidium pinnae, responsable de mortalités massives. Sa pêche est désormais interdite dans l’ensemble des pays méditerranéens.

-

Une matière d’avenir ?

Au-delà de son passé textile, le byssus de Pinna nobilis grâce à ses propriétés mécaniques — légèreté, élasticité, résistance à l’eau salée, biodégradabilité — continue d’inspirer la recherche en biomimétisme, notamment dans les domaines du textile durable, des composites souples ou des fibres techniques.

4- Le bénitier Tridacna gigas

Jeune, le bénitier Tridacna gigas qui appartient à la famille des Tridacnidae (ordre des Veneroida) se fixe au substrat corallien grâce à son byssus, touffe de filaments qui passe par l’ouverture de la coquille. En grandissant — l’animal peut dépasser 200 kg — Il cesse de produire du byssus et repose simplement sur le fond par son propre poids, parfois avec des vestiges de filaments desséchés.

5- Les anomies fossiles et actuelles

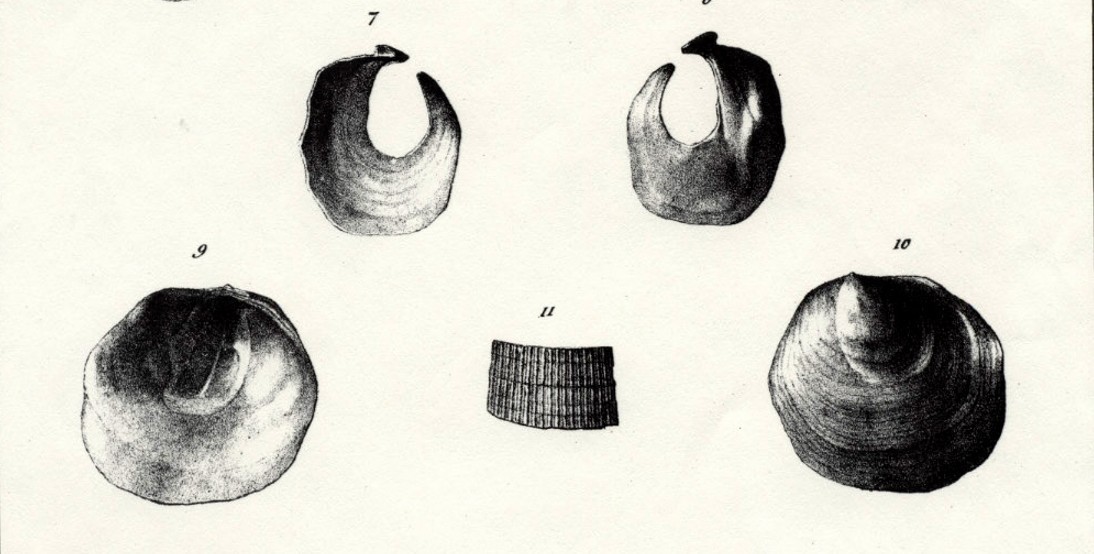

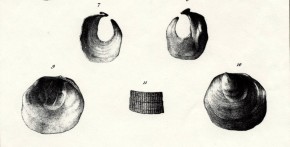

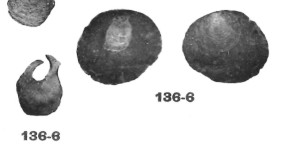

Il ne s’agit plus d’un faisceau de filaments protéiques souples, mais d’une structure rigide et calcifiée (composé d’aragonite), généralement blanchâtre ou jaunâtre, qui traverse une ouverture naturelle (foramen) située sur la valve inférieure (droite), plus mince que la supérieure.

Ce byssus est parfois décrit comme un « pied calcaire » ou un « pont squelettique » assure une fixation définitive de l’animal à son support. Il constitue une extension squelettique de la coquille, jouant aussi le rôle d’opercule. Une fois formée, cette structure byssale n’est plus renouvelée. La valve inférieure, étroitement appliquée au substrat, en épouse les irrégularités.

Cette morphologie originale a parfois donné lieu à des erreurs d’interprétation. Certains naturalistes l’ont prise pour une troisième valve, ou d’un organe accessoire propre à l’espèce. Ce malentendu s’explique par la forme massive du byssus et sa composition minérale, très inhabituelle chez les bivalves. Voir ci-après le § « Témoignage historique : Gérard-Paul Deshayes (1839) » .

Le nom même d’anomie, dérivé du grec ἀ- (a-, « absence de ») et νόμος (nómos, « loi, règle »), renvoie à la singularité morphologique du coquillage, marquée à la fois par l’asymétrie prononcée de ses valves et par l’irrégularité de la valve inférieure, moulée sur le substrat.

-

Une adaptation ancienne et stable dans le temps

Le genre Anomia est bien représenté dans les couches géologiques du bassin parisien. Plusieurs fossiles présentent l’ouverture de la valve inférieure témoignant d’un mode d’ancrage déjà bien établi, dès le Lutétien, il y a 45 millions d’années.

« La ressemblance entre les anomiides fossiles et vivants est si forte que même leur mode d’attachement est discernable dans les restes lithifiés. » Cox, L. R., Treatise on Invertebrate Paleontology, 1969.

Anomia anomialis, Lamarck 1819 – in Deshayes

« Le byssus d’Anomia ephippium passe par un foramen dans la valve inférieure, une adaptation structurelle déjà présente dans les formes éocènes ». Beu & Darragh, Systematics of fossil and modern Anomiidae, 2001.

Anomia ephippium (Linné,1758) actuelle © 6le20 – forumactif.com

Cette constance morphologique souligne l’efficacité évolutive de ce type de fixation.

-

Témoignage historique : Gérard-Paul Deshayes (1839)

La confusion historique entre byssus et troisième valve est bien illustrée par le naturaliste Gérard Paul Deshayes dans sa description minutieuse des Anomia lutétiennes du bassin parisien …

» Coquille inéquivalve, irrégulière, operculée, adhérente par son opercule. Valve percée, ordinairement aplatie, ayant un trou ou une échancrure à son crochet : l’autre un peu plus grande, concave, entière. Opercule petit, elliptique, osseux, fixé sur des corps étrangers, et auquel s’attache le muscle intérieur de l’animal. Observations : Les Anomies sont des coquilles irrégulières, qui restent toujours attachées à la même place, comme les Huitres, avec lesquelles elles paraissent avoir des rapports. Elles vivent et périssent à l’endroit où leur œuf est éclos ; enfin, elles sont fixées sur des corps marins, au moyen d’un petit opercule calleux ou osseux, qu’on a pris mal à propos pour une troisième valve, et qui n’est que l’extrémité dilatée et densifiée du tendon du muscle intérieur de l’animal. Cette extrémité forme une petite masse solide, elliptique, comme osseuse, et fixée sur les corps étrangers. Elle est conformée de manière à remplir le trou ou l’échancrure du crochet de la valve aplatie, lorsque le muscle de l’animal est contracté. On est dans l’usage de donner le nom de valve inférieure à celle qui est percée, parce que c’est en effet celle qui s’appuie sur les corps auxquels la coquille est fixée ; tandis que, dans les Huitres, on donne avec raison le même nom à celle qui est la plus grande et la plus concave. Le contraire a lieu dans les Térébratules; car c’est la valve la plus grande et la plus concave qui est percée à son crochet. Comme il parait que c’est réellement l’extrémité du muscle d’attache de l’animal qui est fixée sur l’opercule, et non un ligament qui attache cet opercule à la valve la plus grande, il en résulte que les Anomies diffèrent essentiellement des Huîtres par ce caractère. Indépendamment de l’attache de l’animal à l’opercule, les deux valves sont fixées l’une à l’autre par un ligament intérieur et cardinal, dont l’empreinte est facile à reconnaitre ». Histoire naturelle des animaux sans vertèbres » T3 (1839).

Filament d’ancrage ou structure calcifiée, matière textile ou curiosité naturelle, le byssus des bivalves se décline sous des formes diverses selon les espèces.

De l’observation naturaliste à l’usage artisanal, des traités anciens aux recherches contemporaines, il inspire aujourd’hui encore la science des matériaux et le biomimétisme, ouvrant des pistes pour concevoir des fibres résistantes, adhésives ou souples, directement inspirées du monde marin. ![]()

Bibliographie :

https://muschelseide.ch/en/linguistic-aspects/?utm

https://doris.ffessm.fr/Especes/Anomia-ephippium-Anomie-pelure-d-oignon-1431

Daniel Faget, L’écaille et le banc https://books.openedition.org/pup/45353

JD Août 25

![[singlepic id=6265 w=180 h=180 float=left] [singlepic id=6265 w=180 h=180 float=left]](https://clubgeologiqueidf.fr/wp-content/gallery/singlepic-2-2025/cache/Capture-decran-2025-07-31-195805.jpg-nggid046282-ngg0dyn-120x120x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg)