-

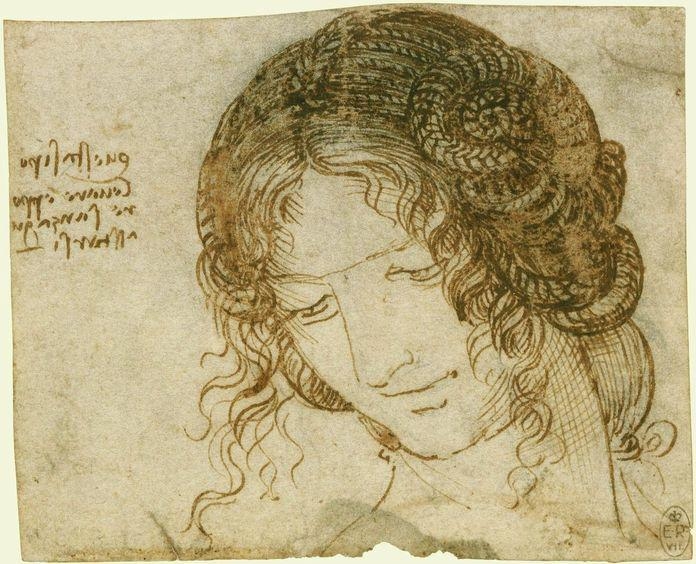

Léonard de Vinci

"On ne peut qu'admirer la sottise ou la simplicité de ceux qui veulent que ces coquilles (les fossiles) aient été transportés par le déluge. […] Si cela était, elles seraient jetées au hasard, confondues avec d'autres objets, tous à une même hauteur, or les coquillages sont déposés par étages successifs. […] Les montagnes où sont ces coquillages étaient jadis des rivages battus par les flots, et depuis elles se sont élevées à la hauteur où nous les voyons aujourd'hui." Léonard de Vinci - 1508

Léonard de Vinci (1452-1519), génie de la Renaissance, a formulé des idées visionnaires et remarquablement modernes sur la nature des fossiles, les mécanismes de fossilisation et les mouvements des mers. Dans son ‘codex Leicester‘, il réfute les hypothèses traditionnelles de son époque, notamment la génération spontanée in situ sous l’influence de forces célestes ainsi que la thèse du Déluge biblique.

Il propose au contraire une analyse fondée sur des processus naturels de sédimentation : « Quand la vase fine, apportée par les fleuves et troublant leurs eaux, se déposa sur les animaux qui vivaient sous la mer, près des rivages océaniques, ceux-ci s’y incrustèrent ; et, entièrement recouverts par le grand poids de cette vase, ils furent privés de mouvement et périrent.

Au cours du temps, la mer se retira peu à peu, et l’eau salée s’écoulant, cette vase se durcit et se transforma en pierre ; et les coquilles qui avaient perdu leurs habitants se remplirent de boue, laquelle se pétrifia également. Ainsi, les formes de ces coquillages demeurèrent imprimées entre deux substances devenues pierre. » Codex Leicester, folio 79

Pour rendre compte de la présence de fossiles en altitude, Léonard de Vinci, dans le Codex Leicester, avance que les reliefs montagneux actuels étaient autrefois des îles ou des terres émergées au milieu d’une mer ancienne. Ces régions, jadis submergées et habitées par des poissons, conservent aujourd’hui les traces fossiles de cette époque marine.

Ces observations illustrent son intuition précoce sur la stratification des fossiles et la transformation progressive des reliefs montagneux.

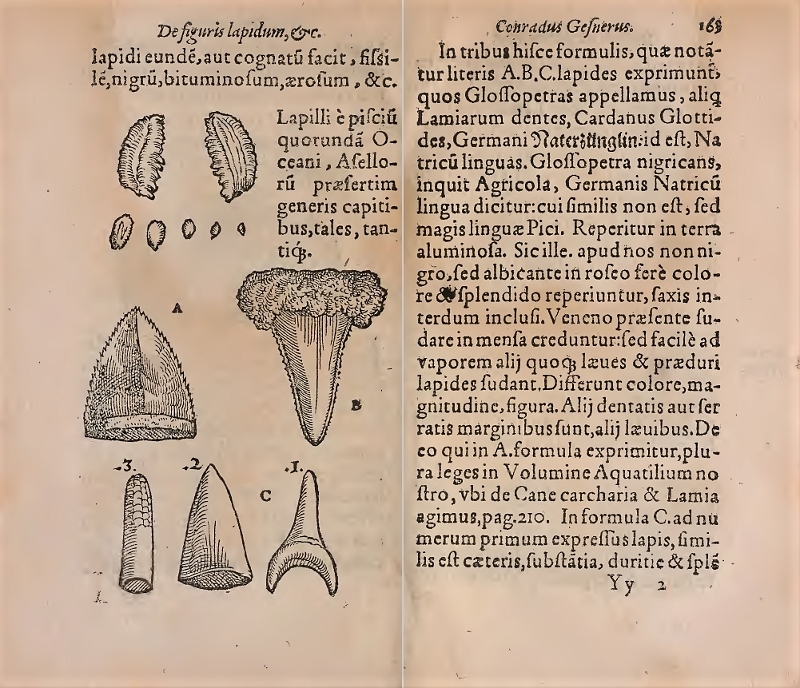

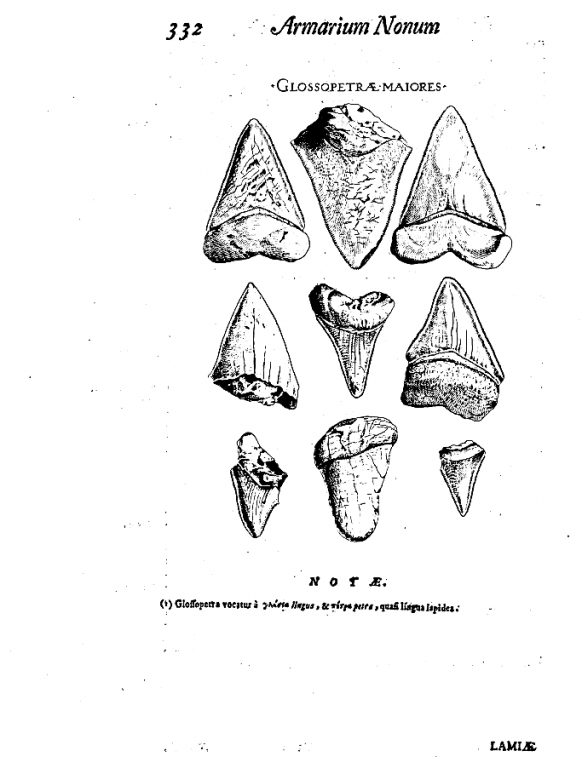

Enfin, Léonard identifie correctement les « langues de serpents » ou glossopètres comme des dents fossiles de poissons, anticipant de plusieurs siècles l’interprétation scientifique moderne. Sur ce sujet, on peut se référer à l’analyse de Jean Gaudant et Geneviève Bouillet présentée lors de la séance du 9 mars 2005 du Comité Français d’Histoire de la Géologie.

Malheureusement, les idées visionnaires de Léonard, consignées dans des carnets demeurés inédits de son vivant, n’ont été redécouvertes et analysées qu’au XIXe siècle. Par conséquent, elles n’ont guère pu influencer les débats scientifiques de la Renaissance ni ceux des époques ultérieures.

-

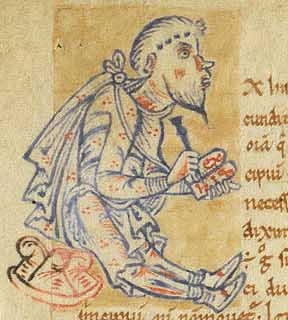

Jacobus Meydenbach

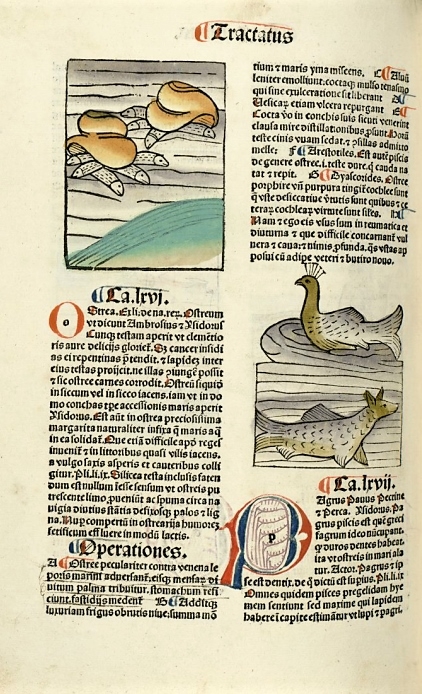

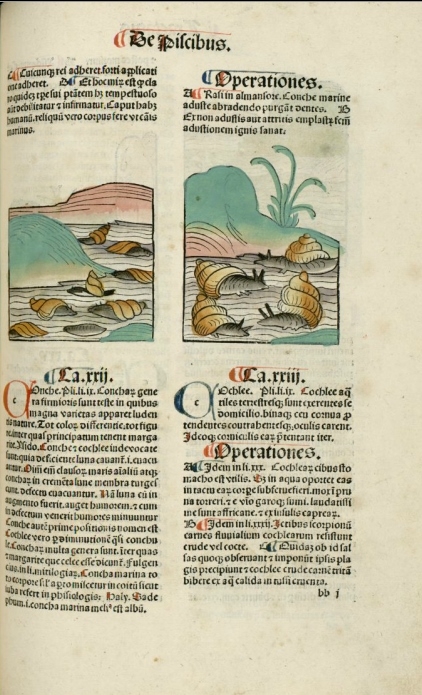

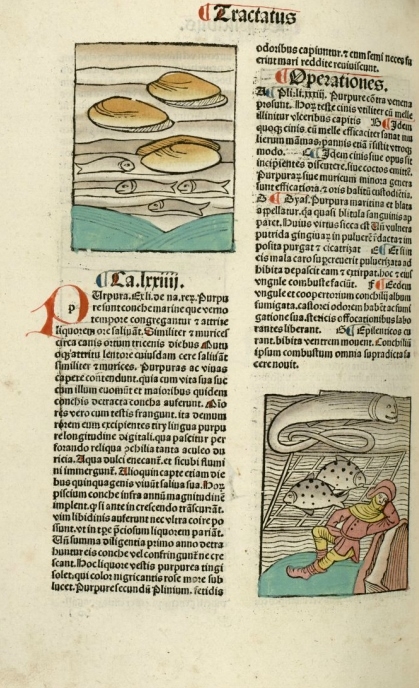

Jacobus Meydenbach (1455?-1510?) est surtout connu pour avoir publié en 1491 le premier livre imprimé entièrement dédié aux Sciences naturelles, intitulé « Hortus sanitatis » (le Jardin de la Santé), ouvrage qui connaîtra de nombreuses rééditions et traductions à travers l’Europe. De caractère quasi encyclopédique, cette œuvre aborde une grande diversité de sujets, incluant les plantes, les animaux, les oiseaux, les pierres et les poissons.

La section consacrée aux poissons, intitulée « Tractatus de piscibus » s’inspire largement des travaux d’Aristote, de Pline l’Ancien, de Macrobe (v. 370), d’Isidore de Séville (v. 800), tout en intégrant également des croyances populaires propres à la fin du Moyen Âge.

Vous trouverez ci-dessous quelques planches issues de cet ouvrage, ainsi que la traduction de la planche 39 consacrée à « Ostrea« (l’huître), reproduite à partir d’un fac-similé publié par les Presses universitaires de Caen.

-

Jeronimo Frascatoro

Jeronimo Frascatoro (1478-1553), célèbre médecin épidémiologiste, est également reconnu pour l’étendue de son érudition. Il acquiert une renommée durable grâce à ses travaux sur la pandémie de syphilis au début du XVIe siècle, dans lesquels il décrit la contagion comme une transmission d’organismes invisibles à l’œil nu.

Bien qu’il n’ait pas rédigé d’ouvrages spécifiquement consacrés aux fossiles, son contemporain Saraina rapporte – comme le rappelle Charles Lyell dans ses « Principes de Géologie » (1830-35) – que Frascatoro formula des hypothèses novatrices à la suite de la découverte de nombreux fossiles à Vérone en 1517. Il rejette alors les théories de la génération spontanée et du transport par le Déluge biblique et propose au contraire que ces fossiles sont les restes d’organismes marins ayant vécu dans cette région, demeurés en place après une régression marine.

Cette interprétation s’inscrit dans la même lignée que celle avancée par Léonard de Vinci, témoignant de l’émergence, dès la Renaissance, d’une réflexion scientifique précoce sur l’origine des fossiles.

-

Georgius Agricola

Georgius Agricola, également connu sous le nom de Georg Bauer (1494-1555), originaire de Saxe, est souvent considéré comme le père de la géologie et de la minéralogie modernes. Observateur attentif de la nature, il arpente les montagnes pour étudier les fossiles, les roches et les minerais, jetant ainsi les bases d’une approche systématique et scientifique de l’étude de la Terre.

Son ouvrage majeur, « De Re Metallica » (1556), publié à titre posthume constitue une référence en géologie, en exploitation minière et surtout en métallurgie, faisant autorité jusqu’à la fin du XIXème siècle.

Dans son ouvrage « De Natura fossilium« (1546) Agricola expose également ses réflexions sur les fossiles apportant une contribution essentielle à la compréhension et à la classification des matériaux naturels. A ce sujet on peut se référer à l’analyse détaillée de Jean Gaudant et Geneviève Bouillet présentée dans le cadre des travaux du Comité Français d’Histoire de la Géologie lors de la séance du 9 mars 2005.

-

Girolamo Cardano

Girolamo Cardano, également connu sous le nom de Jérôme Cardan (1501-1576) est un médecin, philosophe, mathématicien italien. Fils de Fazio Cardano, juriste et avocat italien et ami de Léonard de Vinci, il a vraisemblablement bénéficié d’un accès privilégié aux cercles intellectuels et artistiques les plus influents de son époque. Il est surtout connu pour son ouvrage intitulé « De Subtilitate » (1550), vaste encyclopédie des savoirs naturels et techniques, dans laquelle apparaissent des notions rappelant les idées de Léonard de Vinci, notamment par son approche expérimentale et sa réflexion sur les processus naturels.

« En mer, les récifs sont formés de la même manière ; ils proviennent d’îles dont la terre a été rongée par les flots. Mais à leur tour, si la terre qui les porte vient à s’élever et à s’enfler, ils se transforment en îles. Aussi la plupart des îles sont-elles très montueuses ; lorsque la mer s’est desséchée, les récifs sont devenus des montagnes. Il n’est donc point étonnant de trouver, au sein des montagnes qui avoisinent la mer, des épaves de navire, des huîtres et d’autres coquilles. N’est-ce pas la preuve que ces montagnes ont été jadis des récifs au milieu de la mer, ces montagnes ont été jadis des récifs au milieu de la mer, ou qu’elles ont été submergées par une grande inondation ? » De la subtilité et subtiles inventions, ensemble les causes occultes et les raisons d’icelles (1550) p59 – trad de Richard Le Blanc (1556) modernisée par Duhem dans Etudes sur léonard de Vinci (1906).

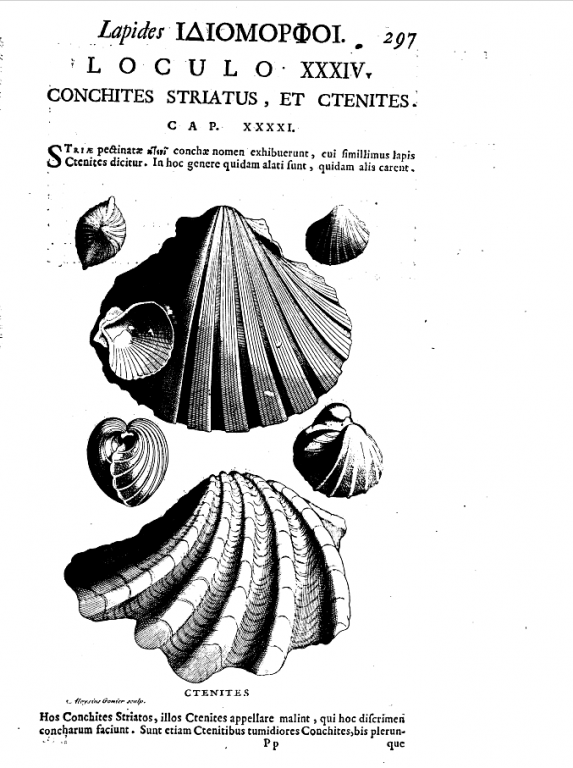

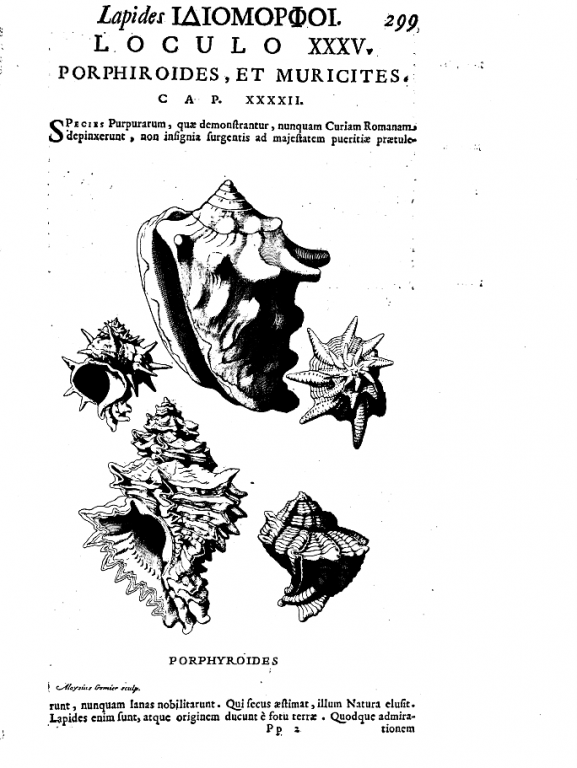

« On nomme Conchites une pierre semblable à une coquille, couverte de stries courbes et ornée d’une armature brillante. Une autre espèce de Conchites a l’aspect du marbre ; elle est blanche, tendre, et l’on y trouve habituellement des tests de coquillages. On ne la trouvait autrefois qu’au voisinage de la ville de Mégare, au témoignage de Pausanias. C’est un sûr indice que ce pays-là s’est trouvé, à une certaine époque, recouvert par la mer. En effet, lorsque les tests des coquillages sont fort anciens, en beaucoup d’endroits, ils finissent par se pétrifier au sein des rochers et sous la terre. Ils gardent leur forme, mais leur substance est changée… » De la subtilité et subtiles inventions, ensemble les causes occultes et les raisons d’icelles (1550) p 151 – trad de Richard Le Blanc (1556) modernisée par Pierre Duhem dans Etudes sur léonard de Vinci (1906).

-

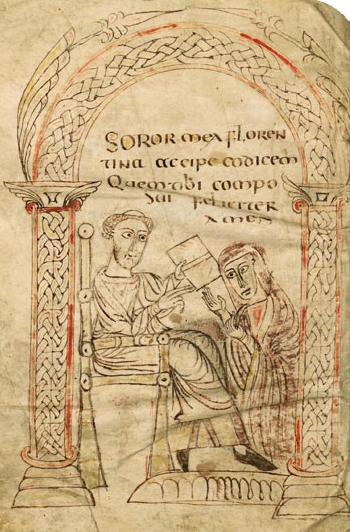

Conrad Gesner

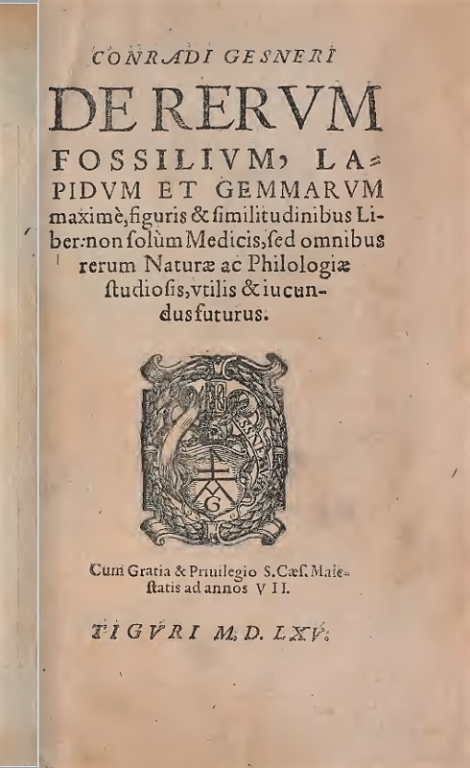

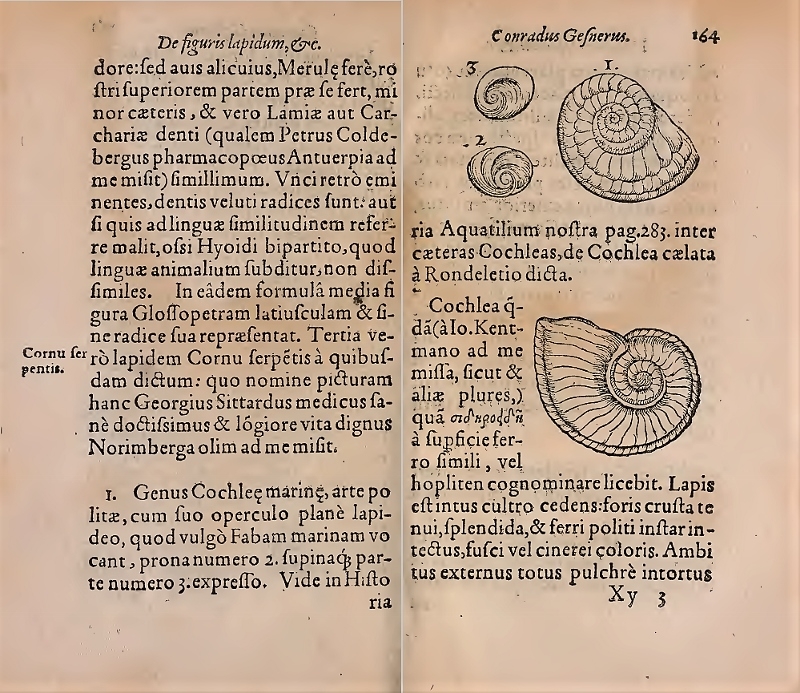

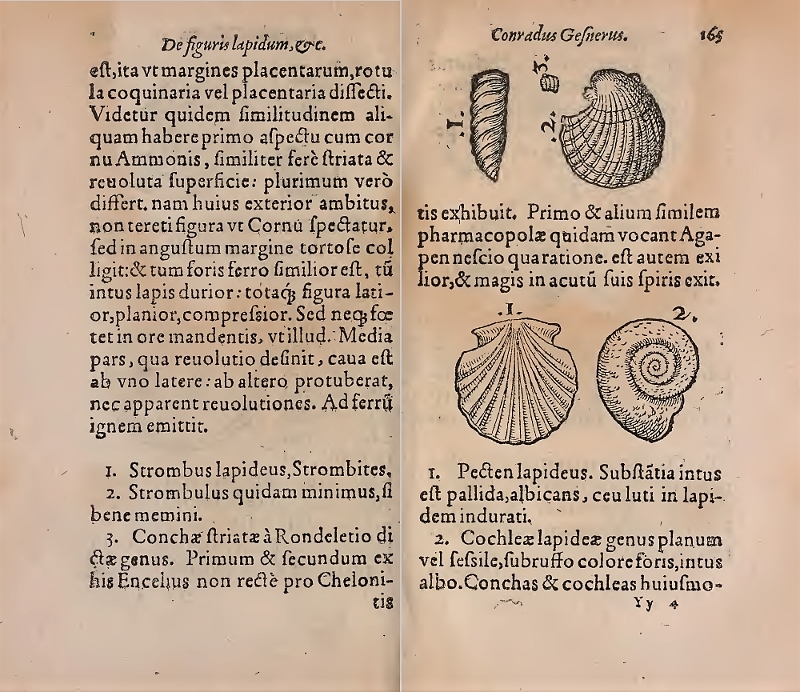

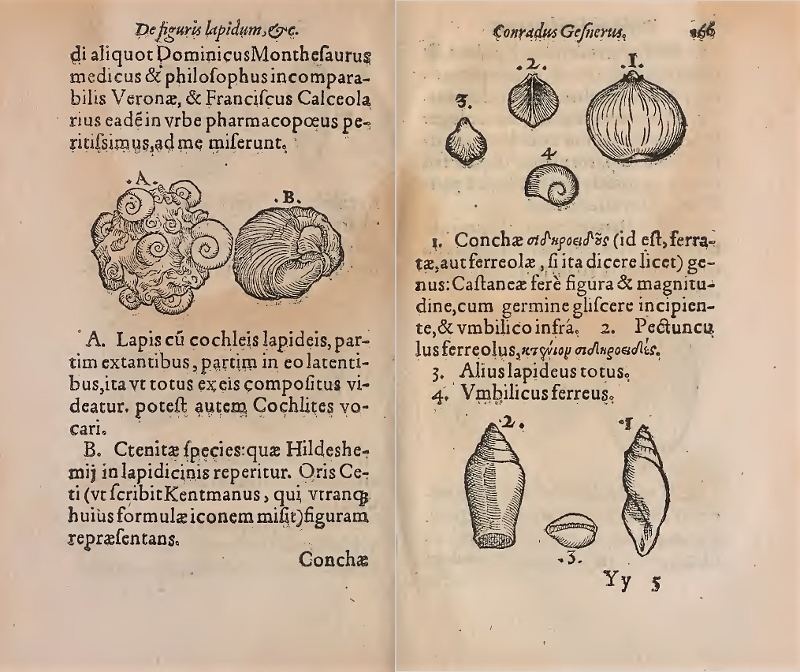

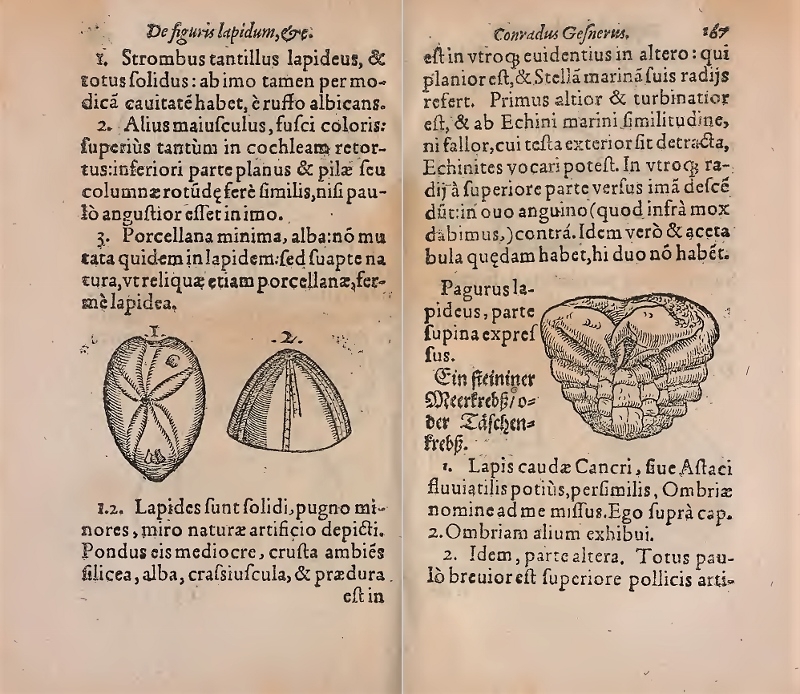

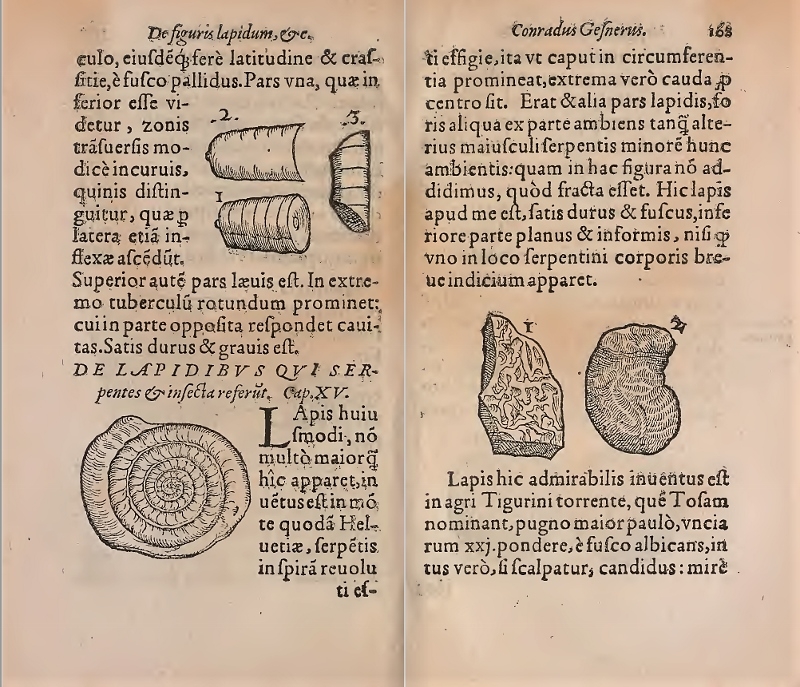

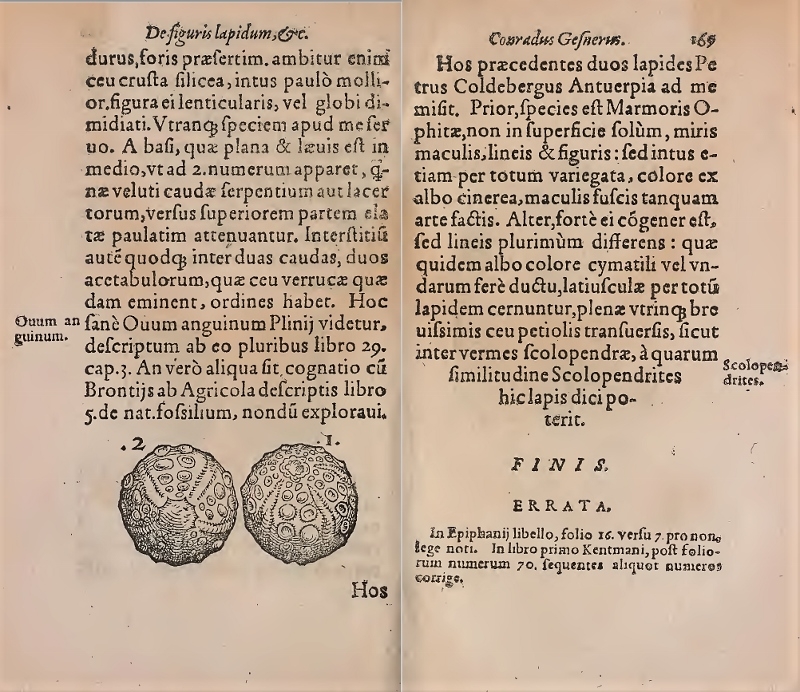

Conrad Gesner (1516-1565), naturaliste suisse, souvent surnommé le Pline helvétique, est célèbre pour sa monumentale « Historia animalium » (1551 et années suivantes), une encyclopédie dédiée au monde animal. Il est également un pionnier dans l’organisation des connaissances scientifiques : il introduit un système de classement par ordre alphabétique et recourt à une appellation latine en deux mots, associant un nom de genre à un qualificatif spécifique. Ce principe, précurseur, sera perfectionné au XVIIIe siècle par Linné pour établir le système de nomenclature binomiale.

Dans ses travaux, Gesner adopte une approche fondée sur des descriptions sommaires et fait un usage systématique des gravures sur bois d’une grande finesse, faisant de lui un précurseur dans l’intégration d’illustrations scientifiques à la description naturaliste. Cette innovation marque un tournant majeur dans l’histoire des sciences naturelles.

Dans son ouvrage « De rerum fossilium, lapidum et gemmarum » (1565), Gesner s’intéresse aux fossiles — entendus au sens large de « choses tirées du sol » — qu’il classe en 15 catégories selon un principe de similitude avec des formes naturelles. Il consacre notamment la treizième classe aux « lapidibus qui aquatilium animantium effigiem referunt » (‘pierres qui ressemblent à des animaux aquatiques’). Ce travail témoigne de son effort pour organiser les connaissances géologiques.

Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez consulter l’analyse de Jean Gaudant et Geneviève Bouillet présentée lors de la séance du 9 mars 2005 du Comité Français d’Histoire de la Géologie .

-

Bernard Palissy

Bernard Palissy (v.1510-1589/1590), célèbre céramiste et inventeur des ‘rustiques figulines’ du roi, a marqué son époque par une œuvre foisonnante qui met en scène un monde naturaliste étonnamment réaliste. À travers la technique du moulage sur le vif, il capture reptiles, batraciens et coquillages dans des compositions d’une précision saisissante, sublimées par son exceptionnelle maîtrise des glaçures colorées, qu’elles soient transparentes, opaques ou translucides.

Ses créations reproduisent avec minutie des coquillages issus de la faune locale, notamment des mollusques bivalves comme les bucardes, les coques (Cerastoderma edule), les pétoncles (Chlamys sp.), les praires (Venus verrucosa). Parmi les gastéropodes, on retrouve des nasses (Nassa reticulata) et de petits bulots (Buccinum undatum, le buccin). Ces spécimens proviennent des côtes rocheuses et sableuses des Charentes, proches de son atelier à Saintes. Toutefois l‘inclusion de moulages de fossiles Eocène du Bassin parisien dans certaines ‘rustiques figulines’ semble être l’œuvre d’ateliers continuateurs postérieurs à Bernard Palissy, comme le souligne Jean-Claude Plaziat. Pour connaître sa vie et sa pensée voir https://www.ouest-paleo.net/nos-articles/les-naturalistes-locaux/bernard-palissy/

Autodidacte et ignorant le latin, Palissy a été peu influencé par les théories de ses prédécesseurs. C’est son sens aigu de l’observation qui le place parmi les grandes figures de la Renaissance. Son approche empirique a inspiré des scientifiques comme Réaumur, qui déclara à l’Académie Royale des sciences en 1720 : « Il y a plus de 140 ans qu’un auteur français qui semblait se faire gloire d’ignorer le grec et le latin a indiqué un grand nombre d’endroits du Royaume où des Coquilles sont ensevelies. Je veux parler de Bernard Palissy, dont je ne voudrais pas adopter toutes les idées, mais dont j’aime extrêmement l’esprit d’observation et la netteté du style ». Réaumur – Communication à l’Académie Royale des sciences « Sur les coquilles fossiles de quelques cantons de la Touraine » (1720).

« II a fallu qu’un potier de terre, qui ne savait ni latin, ni grec, osât, vers la fin du XVIe siècle, dire dans Paris, et à la face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles étaient de véritables coquilles déposées autrefois par la mer dans les lieux où elles se trouvaient alors ; que des animaux avaient donné aux pierres figurées toutes leurs différentes figures, et qu’il défiât hardiment toute l’école d’Aristote d’attaquer ses preuves. » Fontenelle – Histoire de l’Académie royale des sciences (1720). Cette citation a été reprise par Buffon dans Les Époques de la Nature (1778).

« J’ay trouvé des montaignes où il y a par milliers de diverses coquilles pétrifiées, si près l’une de l’autre, que l’on ne saurait rompre le roc d’icelles montaignes en nul endroit, que l’on ne trouve quantité des dites coquilles, lesquelles nous rendent témoignages que elles ont généré sur le lieu et ont été pétrifiées en même temps que la terre et les eaux où elles habitaient furent aussi pétrifiées ». Bernard Palissy.

C’est principalement à travers deux ouvrages majeurs que Bernard Palissy se distingue comme un pionnier de l’observation scientifique :

- Le « Recepte veritable, par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre a multiplier et augmenter leurs thresors » paru en 1548. Dans ce texte, Palissy propose une approche novatrice de l’étude de la nature. Il explore attentivement les régions de Charentes, Ardennes et Champagne, où il récolte ce qu’il nomme les ‘pierres figurées‘, qu’il identifie non comme de simples curiosités, mais comme des restes d’anciens organismes vivants. Extrait

-

Les « Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu’artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux » (1580) (Extrait). Dans cet ouvrage, il approfondit ses réflexions, notamment dans le chapitre consacré aux pierres. Palissy y développe une théorie sur la pétrification des ‘pierres figurées‘. Selon lui, ces restes d’organismes ont été transformés en pierre au fil du temps. Il distingue deux possibilités : soit ces espèces existent encore dans les mers, soit elles ont totalement disparu. Cette idée constitue l’une des premières formulations explicites de la notion d’extinction d’espèces.

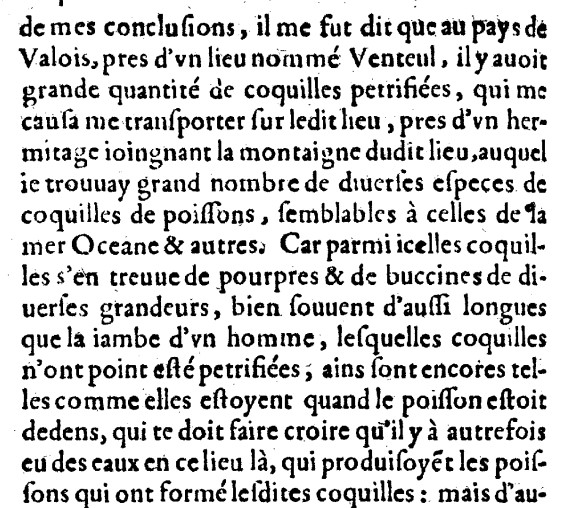

Dans ce même ouvrage, Palissy rejette la croyance selon laquelle les fossiles marins auraient été transportés et dispersés loin de la mer par le Déluge biblique, jusqu’en haut des montagnes. À propos des fossiles qu’il mentionne en Champagne, il se pourrait qu’il fasse référence au célèbre gisement de ‘Venteuil en Valois’ près de Damery (Marne). Palissy y décrit « des buccines de diverses grandeurs bien souvent aussi longues que la jambe d’un homme« . Cette description semble correspondre au fameux Cerithium giganteum, Lmk 1804, un gastéropode fossile emblématique des formations tertiaires du Bassin parisien.

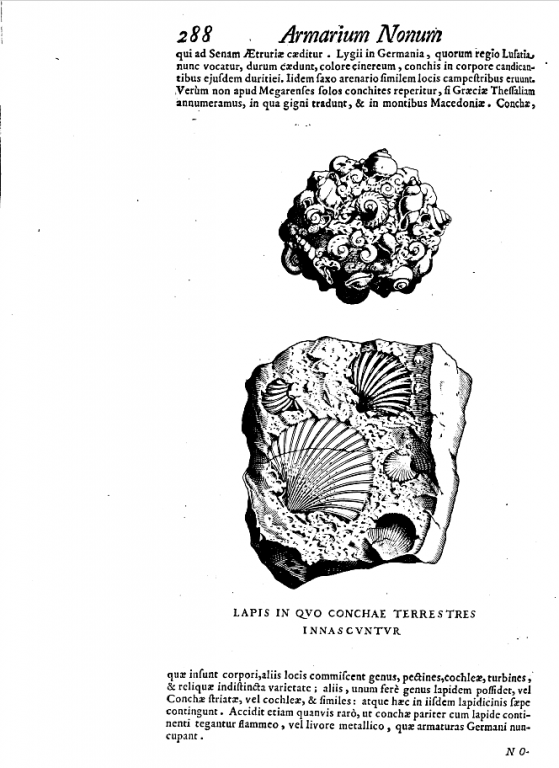

Bernard Palissy est également l’un des premiers auteurs à mentionner les fossiles du Bassin parisien dans la littérature. Dans son ouvrage Des pierres, il écrit : « Et quand est des pierres ou il y a plusieurs espèces de coquilles, ou bien qu’en une même pierre, il y en a grande quantité, d’un même genre, comme celle du faubourg saint Marceau lez Paris**, elles là sont formées en la manière qui s’en suit, savoir est, qu’il y avait quelque grand réceptacle d’eau, auquel était un nombre infini de poissons armés de coquilles, faites en limace piramidale. » (Discours admirables, Livre des Pierres p216). Texte que l’on peut actualiser : « Quant aux pierres dans lesquelles on trouve plusieurs espèces de coquilles, ou bien une grande quantité de coquilles d’un même genre dans une seule pierre — comme celles que l’on voit au faubourg Saint-Marceau, près de Paris — elles se sont formées de la manière suivante : il existait autrefois un vaste bassin d’eau, dans lequel vivait un nombre infini d’animaux aquatiques pourvus de coquilles, de forme spiralée et pyramidale. »

**Note historique : Des carrières de calcaire lutétien sont exploitées dans le secteur depuis l’Antiquité. La pierre extraite a notamment servi à édifier des monuments tels que Notre-Dame de Paris, l’église Saint-Germain des Prés ou encore l’enclos des Templiers. Le bourg indépendant de Saint-Marceau ou Saint-Marcel, sera rattaché à la capitale en 1724 sous le nom de Saint-Marcel-lez-Paris.

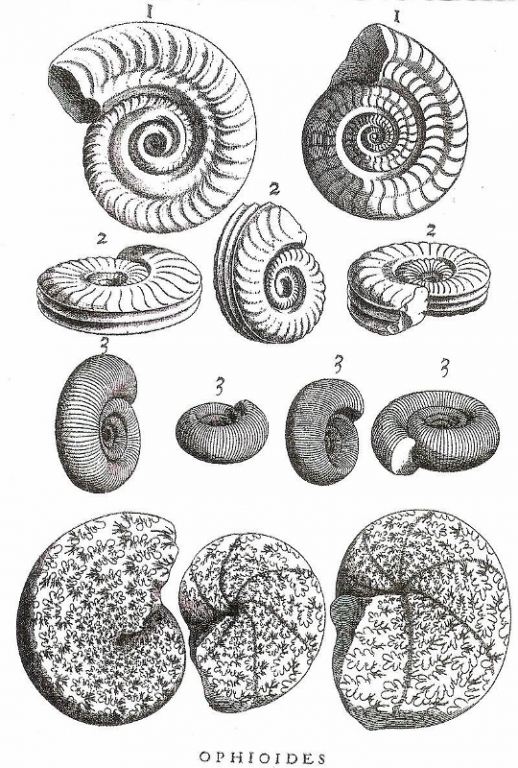

La notion d’extinction d’espèces ou d’espèces disparues évoquée par Bernard Palissy constitue une première dans l’histoire de la paléontologie. Il envisage que certaines formes de vie, telles que les ammonites ou les rudistes, aient disparu.

« Un grand nombre qui sont petrifiées, dont la semence en est perdue, pour les avoir trop poursuyvis » Discours admirables, Livre des Pierres [p. 215]

« Une autre fois je me pourmenois le long des rochers de ceste ville de Xaintes, et en contemplant les natures, j’aperceu en un rocher certaines pierres qui estoyent faites en façon d’une corne de mouton, non pas si longues, ni si courbees, mais communement estoyent arquees, et avoyent environ demi pied de long. Je fus l’espace de plusieurs annees, devant que je cogneusse qui pouvoit estre la cause, que ces pierres estoyent formees en telle sorte : mais il advint un jour, qu’un nommé Pierre Guoy, Bourgeois et Eschevin de ceste ville de Xaintes, trouva en sa Mestairie une desdites pierres, qui estoit ouverte par la moitié, et avoit certaines denteleures, qui se joignoyent admirablement l’une dans l’autre : et parce que ledit Guoy sçavoit que j’estois curieux de telles choses, il me fit un présent de ladite pierre, dont je fus grandement resjouy, et dès lors je cogneu que ladite pierre avoit esté d’autre fois une coquille de poisson duquel nous n’en voyons plus…..Et faut estimer et croire que ce genre de poisson a d’autres fois fréquenté à la mer de Xaintonge, car il se trouve grand nombre desdites pierres, mais le genre du poisson s’est perdu, à cause qu’on l’a pesché par trop souvent, comme aussi le genre des Saumons se commence à perdre en plusieurs contrées des bras de mer, parce que sans cesse on cherche à le prendre à cause de sa bonté. » Discours admirables, Livre des Pierres [p. 216]

« Il s’en treuve en la Champagne & aux Ardennes de semblables à quelques especes d’aucuns genres de pourpres, de buccines, & autres grandes limaces, desquels genres ne s’en trouve point en la mer Oceane, & n’en void on par le moyen des nautonniers, qui en apportent bien souvent des Indes & de la Guinée » id. [p. 226].

Bien que l’explication qu’il propose – une surpêche humaine, excessive – soit erronée, il rompt avec la pensée d’Aristote, qui considérait le vivant comme immuable et éternel, ainsi qu’avec les dogmes chrétiens, qui voyaient chaque créature comme une création divine immuable.

Cependant, Palissy n’est pas totalement isolé dans cette intuition. Plus de quinze siècles avant lui, Sénèque, philosophe stoïcien, reconnaissait déjà que des formes de vie pouvaient disparaître à la suite de bouleversements naturels. Dans ses Questions naturelles, il évoque l’idée que l’univers fonctionne selon des cycles de destruction et de régénération, un concept stoïcien central. Ainsi, il écrit : « Il y aura une seconde création de tous les animaux ; la terre reverra l’homme, ignorant le crime et né sous de meilleurs auspices. » Cette vision cyclique de la nature suggère que les espèces peuvent se perdre et se renouveler dans un ordre naturel, en réponse à des cataclysmes ou des transformations profondes du monde. Bien que Sénèque ne parle pas directement d’extinction comme phénomène permanent, il offre une réflexion sur la disparition et la régénération des formes de vie.

Bien avant les travaux de Georges Cuvier, Palissy contribue à une vision dynamique de l’histoire de la vie sur Terre, où les espèces ne sont plus perçues comme figées, mais susceptibles de disparaître et de céder la place à d’autres, dans un monde qui, tout comme les stoïciens le pensaient, est en perpétuelle transformation.

-

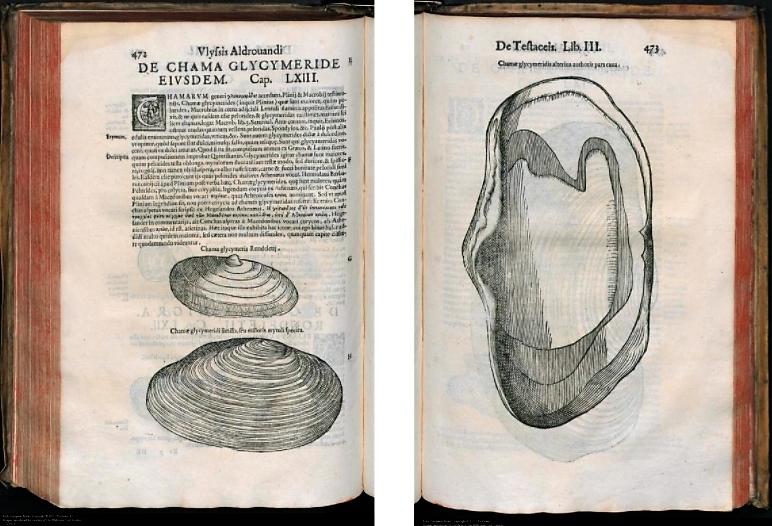

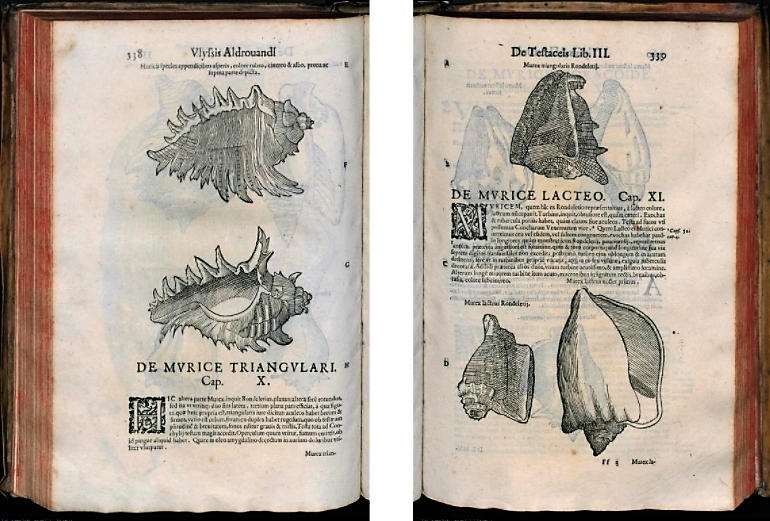

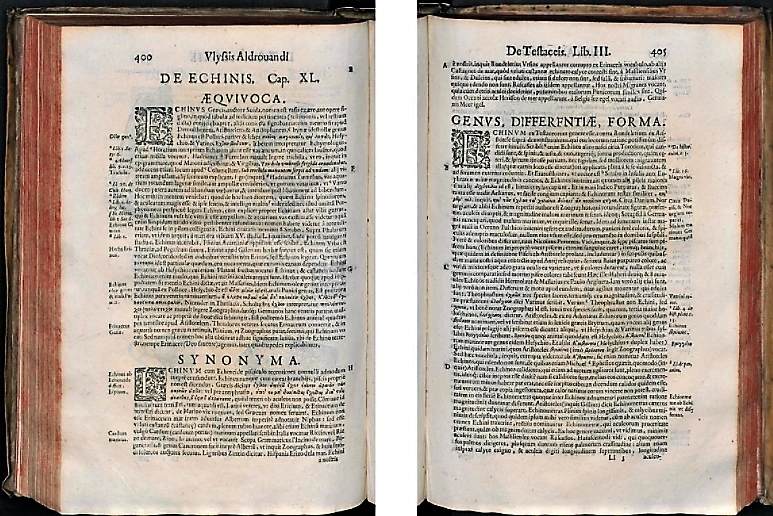

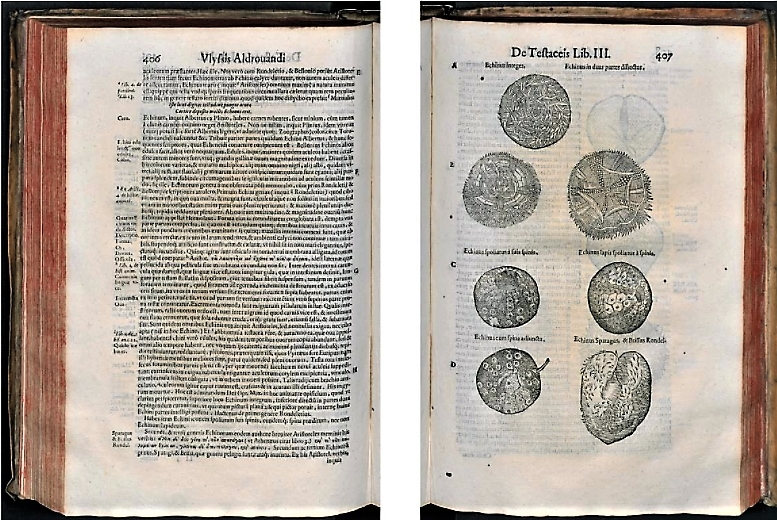

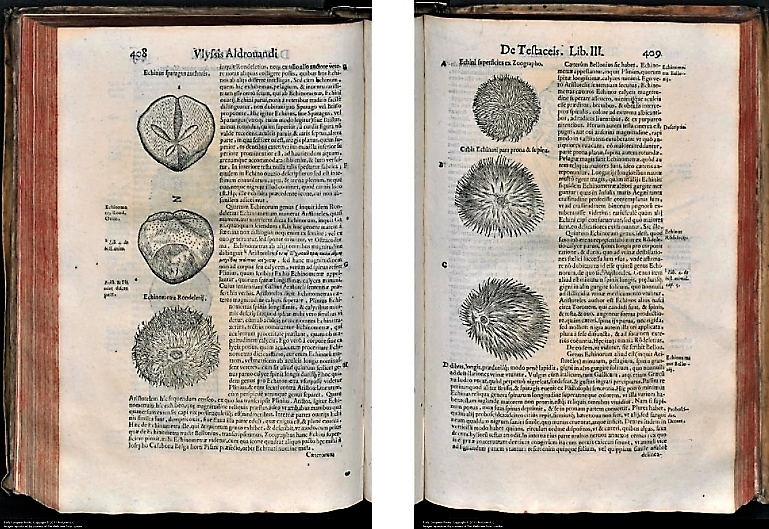

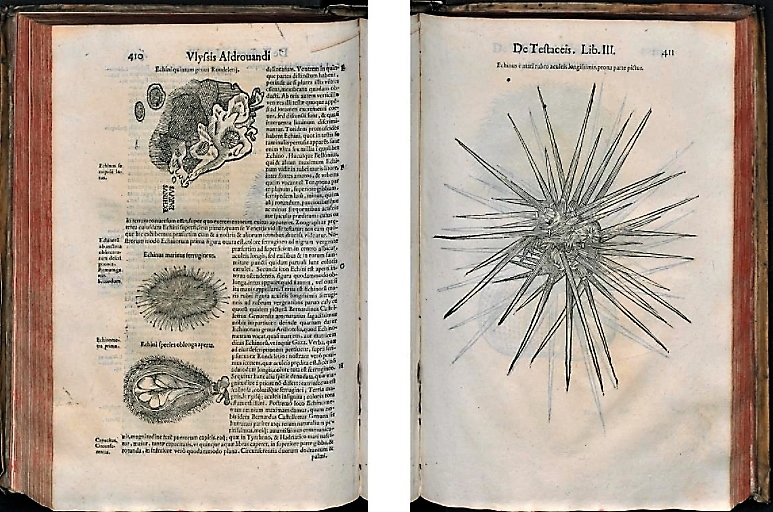

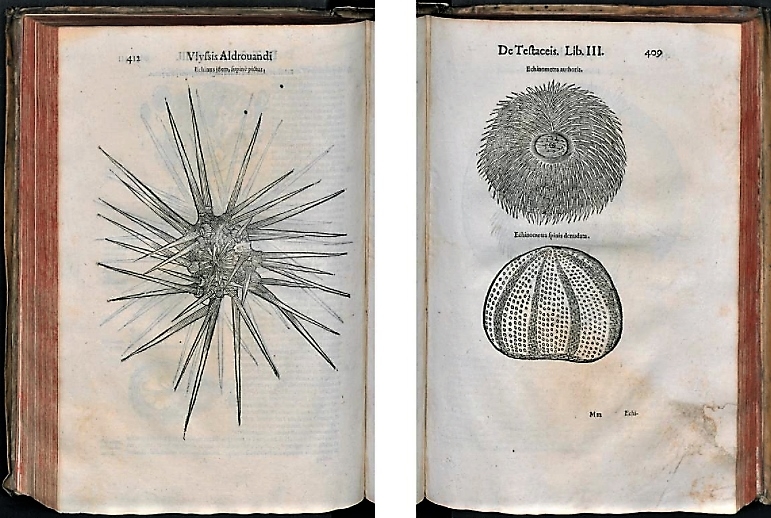

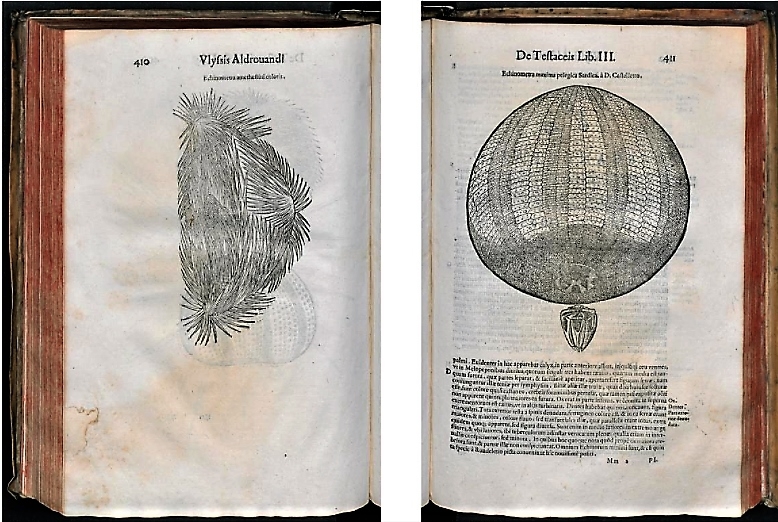

Ulissis Aldrovandi

Ulissis Aldrovandi (1522-1605), physicien et naturaliste italien, est reconnu pour ses observations de terrain méthodiques et précises, couvrant l’ensemble des objets liés aux Sciences Naturelles. Précurseur dans de nombreux domaines, il est l’un des premiers à utiliser ‘Géologie‘ dans son sens actuel, comme en témoigne son ouvrage intitulé « Geologia ovvero de fossilibus ». Se décrivant lui-même comme ‘historicus et illustrator naturae’, Aldrovandi avait une grande exigence scientifique.

Son œuvre majeure est un vaste compendium naturaliste, où chaque espèce étudiée est accompagnée d’une description détaillée, incluant son nom, une illustration de grande qualité, son régime alimentaire, ses modes de reproduction, ses usages médicinaux, ses qualités culinaires et les mythes qui lui sont associés. Les coquilles occupent une place significative dans son recueil intitulé « De reliquis animalibus exanguibus libri quatuor, Mollusks Crustacea Coelenterata Zoology« (1606). Voici quelques exemples :

-

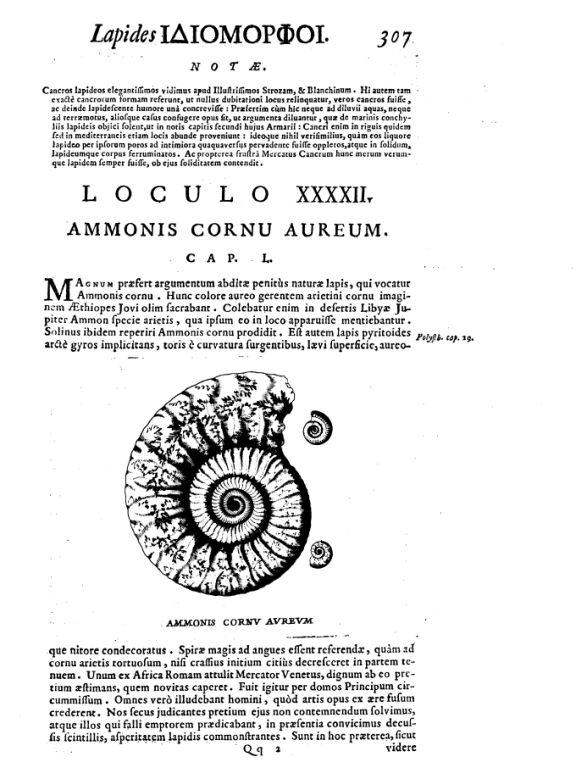

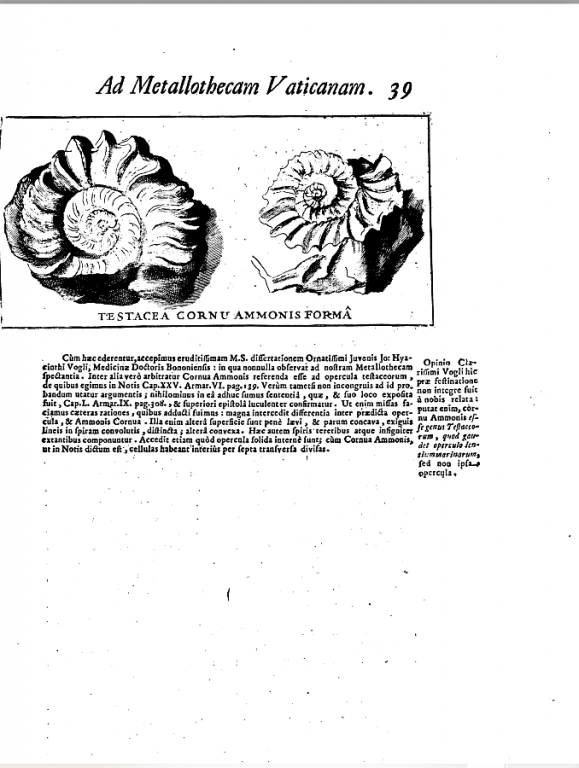

Michele Mercati

Michele Mercati (, naturaliste italien, est un pionnier dans les domaines de la minéralogie et de la paléontologie. Il a considérablement enrichi le musée du Vatican grâce à une collection exceptionnelle, connue sous le nom de ‘métallothèque’, comprenant des spécimens variés de minéraux et de fossiles, témoignant de son approche méthodique et novatrice dans l’étude des objets naturels. Son ouvrage majeur intitulé, ‘Metallotheca Vaticana‘, constitue le catalogue détaillé de cette collection. Ce livre, publié en 1717, bien après sa mort, est illustré de planches gravées sur cuivre, d’une grande qualité artistique et scientifique. Un nom de genre ‘Mercaticeras‘ a été attribué en son honneur à une ammonite de la famille des ‘Hildoceratidae’. Mercati était également connu pour son intérêt pour des concepts anciens comme la génération spontanée, ainsi que le montre la première planche de son ouvrage.

——————————————-