Le Bassin de Paris : géographie et géologie

Le Bassin de Paris se présente comme un vaste plateau modelé par des terres cultivées, des forêts, et parsemé de buttes témoins, entaillé par des vallées profondes.

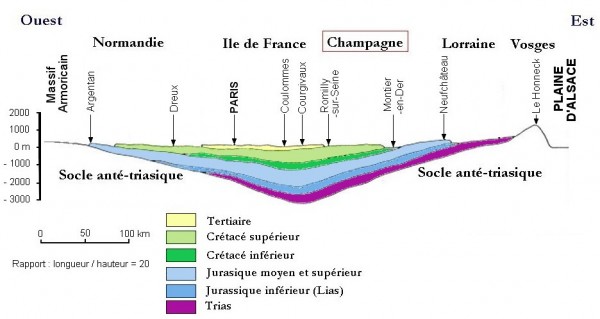

Il s’appuie sur plusieurs grands ensembles géologiques périphériques : le Massif Armoricain à l’Ouest, le Massif Central au Sud, les Vosges à l’Est, le Massif Ardennais au Nord-est. Il est ouvert au Nord sur le Bassin Belge, tandis qu’au Nord-Ouest, il communique avec la Manche.

Structure géologique du Bassin parisien

Le Bassin parisien est un bassin sédimentaire où se sont accumulés, au fil des temps géologiques, des dépôts marins composés de calcaire, de minéraux, de squelettes d’animaux et de restes végétaux. Ces dépôts, stratifiés, forment une alternance de couches de roches meubles et rigides qui se redressent vers les marges du bassin.

Les couches de roches sédimentaires sont organisées en auréoles concentriques, empilées comme des « assiettes ». Ces formations suivent un ordre chronologique : les couches les plus récentes se situent au centre du bassin, tandis que les plus anciennes affleurent en périphérie.

Ces dépôts témoignent des cycles de transgressions et régressions marines, qui ont résulté de variations climatiques globales (réchauffements et refroidissements) et tectoniques (effondrements ou élévations du terrain). Lors des transgressions, la mer recouvrait les basses terres, déposant des sédiments ; lors des régressions, le retrait de la mer laissait place à l’érosion et aux dépôts continentaux.

En profondeur, ces couches sédimentaires reposent sur un socle constitué essentiellement de roches granitiques et métamorphiques, offrant une base solide au bassin.

Coupe schématique du Bassin parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace, d’après Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat (1980)

Une histoire géologique explorée par des figures majeures

Le Bassin parisien a suscité l’intérêt de nombreux géologues depuis le XIXᵉ siècle. Des chercheurs tels qu’Alexandre Brongniart, Omalius d’Halloy, Constant Prévost, Élie de Beaumont, Alcide d’Orbigny et Edmond Hébert ont joué un rôle crucial dans l’exploration géologique de cette région.

Dans son article paru dans le bulletin de l’AGBP n°51/4 (décembre 2014), Jean Gaudant † met en lumière les contributions majeures de ces figures emblématiques à la compréhension de la géologie du Bassin de Paris. Par ailleurs, son autre publication, « L’exploration géologique du BP. Quelques pionniers, le plus souvent méconnus », présentée lors d’une séance du Comité Français d’Histoire de la Géologie en mai 1990, éclaire les apports de ces explorateurs de la géologie du Bassin de Paris.

Bibliographie :

- La première coupe historique du stratotype d’Etampes, dressée par Lavoisier en 1767 – François Ellenberger – Comité français d’histoire de la géologie (COFRHIGEO) (séance du 22 février 1989)

- Notre territoire un sous-sol et des hommes (2014) – Livret guide exposition Géofestival Fontainebleau Gatinais

- Inventaire du patrimoine géologique de l’Essonne – Conseil Général de l’Essonne Direction de l’Environnement

- Deux siècles de stratigraphie dans le bassin de Paris – Patrick De Wever (2002)

- Bulletin de l’AGBP 51/4 de déc 2014

- COMITÉ FRANÇAIS D’HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 23 mai 1990)