GRIGNON, UNE PLAGE TROPICALE…

.

.

"Dans leur fondamentale 'Description géologique des environs de Paris'[1822], Cuvier et Brongniart ont un long chapitre sur le gisement de Grignon, et depuis eux toutes les personnes qui s'occupent de géologie ou de paléontologie ont été, au moins une fois, faire un pèlerinage à cette espèce de terre sainte de la Science."

Stanislas Meunier – extrait de l’article « La falunière de Grignon » paru dans le n° 1292 du 5 mars 1898 de la Revue « La nature ».

A l’approche des anciens rivages, notamment à Grignon, les bancs calcaires qui recouvrent le Bassin Parisien font place à un faciès non consolidé constitué de sables coquilliers ou faluns. Ces faluns sont des roches sédimentaires formées d’amas de coquilles.

« Si quelques petits fragments de coquilles mêlées à la terre marneuse, étaient réellement des coquilles de mer, il faudrait avouer qu’elles sont dans cette falunière depuis des temps reculés qui épouvantent l’imagination » –

Voltaire, Dict. phil. Coquilles.

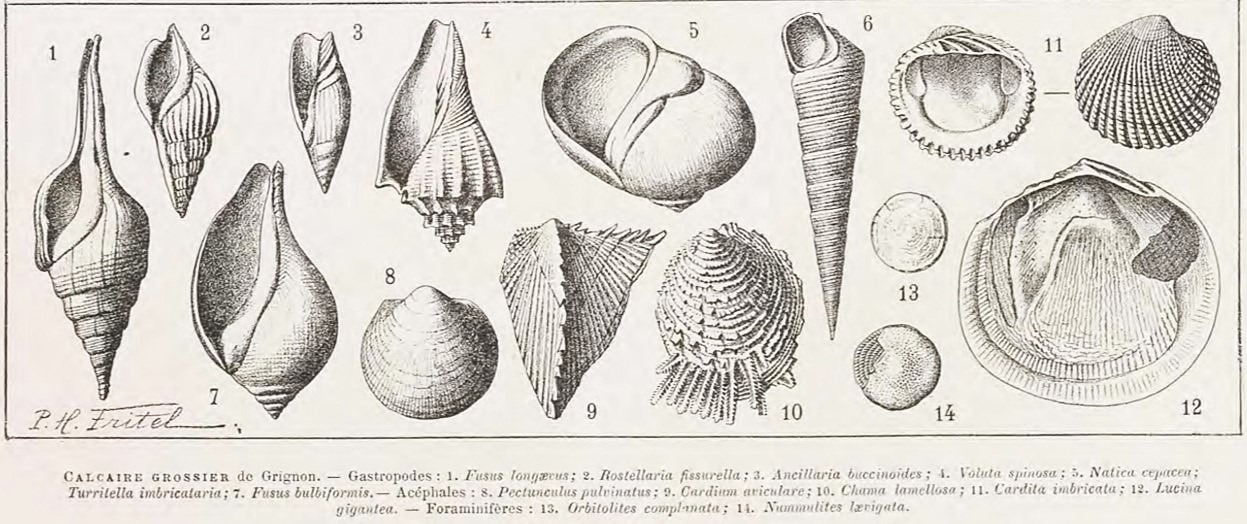

Une série de fossiles, comprenant des spécimens tels que Lepidochitona grignonensis décrite par Lamarck en 1804, Diplodonta grignonensis par Deshayes en 1858, Trapezium grignonensis et Cirsochilus grignonensis par Deshayes en 1863, Triphora grignonensis par Deshayes en 1865, Amaea grignonensis par De Boury en 1888, Tripia inflexa grignonensis par Cossmann en 1889… portent des noms d’espèces en référence au site de leur découverte. Ce phénomène témoigne de l’importance attribuée par les scientifiques à la falunière de Grignon.

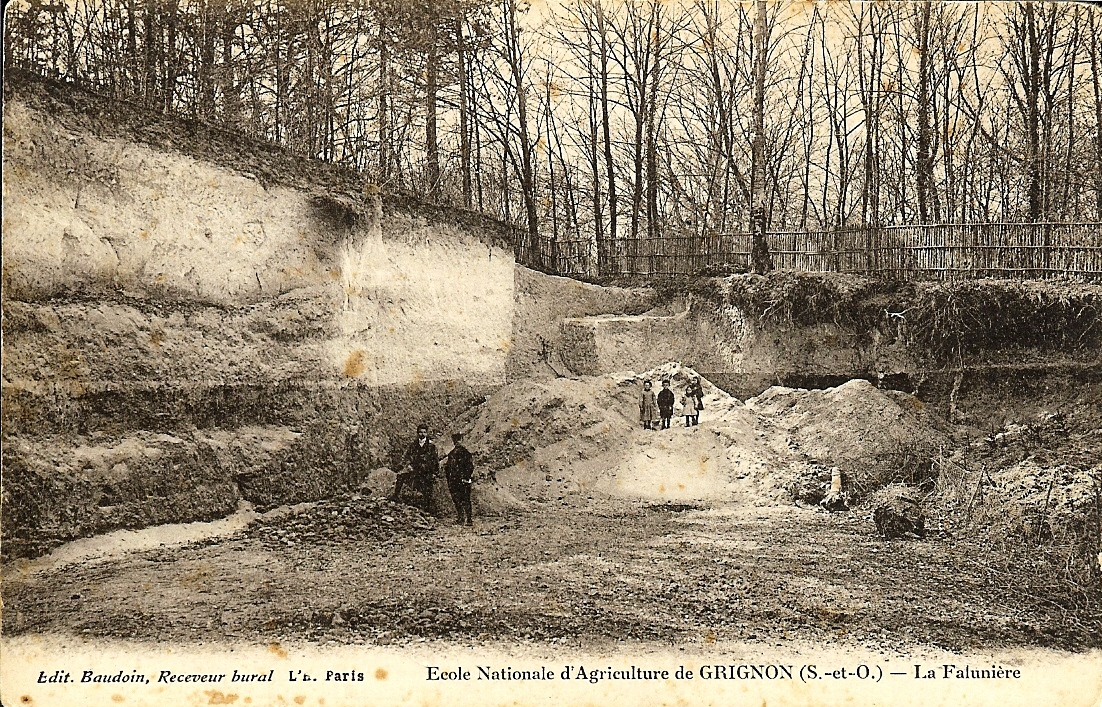

La falunière de Grignon – carte postale ancienne

Les travaux de nombreux chercheurs scientifiques ont permis d’étudier ces différentes espèces et ont couvert une période étendue, dont l’exploration se poursuit encore aujourd’hui.

SOMMAIRE ** Evocations de Grignon dans le passé ** Accidents mortels dans la falunière ** D'innombrables témoins ** Une faune marine exceptionnelle ** L'intérêt géologique de Grignon ** Environnement géologique et coupes du site ** Composition du terrain et fossiles caractéristiques

Les premières mentions des fossiles de Grignon

Les fossiles du Bassin parisien sont connus et mentionnés de longue date. Dès le XIIIᵉ siècle, Albert le Grand évoque l’existence de « pierres figurées » et de coquilles pétrifiées, sans toutefois en proposer une interprétation naturaliste au sens moderne. Ces objets restent longtemps intégrés à des lectures symboliques, théologiques ou spéculatives, et ne sont que rarement rattachés à des localités précises.

Dans son traité intitulé « De causis proprietatum elementorum » (Des propriétés des éléments), Albert le Grand aborde l’origine de certaines pétrifications en lien avec les variations anciennes du niveau marin, évoquant des phases de transgression et de régression de la mer. Il propose à cette occasion ce qui constitue l’une des premières mentions connues des fossiles du bassin de Paris, qu’il interprète comme des restes d’animaux aquatiques incorporés aux sédiments puis conservés dans la pierre grâce à des conditions favorables de froid et de sécheresse. Cette observation préfigure les recherches ultérieures sur les fossiles et leur formation :

"Nous trouvons une preuve de tout cela (le recul de la mer) dans les restes d’animaux aquatiques (...) ; l’eau sans doute les y a amenés avec le limon gluant qui les enveloppait ; le froid et la sécheresse de la pierre les ont ensuite préservés d'une putréfaction totale. On trouve une très forte preuve de ce genre dans les pierres de Paris, en lesquelles on rencontre très fréquemment des coquilles, les unes rondes, les autres en forme de croissant de Lune, les autres encore bombées en forme d’écaille de tortue." De causis proprietatum elementorum (v.1250)

Il faut cependant attendre le milieu du XVIIIᵉ siècle, dans un contexte d’effervescence intellectuelle et scientifique marqué par les débats sur l’origine de la Terre, la nature des fossiles et l’histoire du globe, pour voir apparaître des descriptions plus précises et localisées. Cette période, portée notamment par des figures telles que Antoine de Jussieu, Fontenelle, Buffon, Louis Bourguet, Benoît de MailletAntoine Joseph Dezallier d’Argenville, voit l’émergence d’une approche plus systématique des terrains et des fossiles du Bassin parisien.

On ignore depuis quand la falunière de Grignon est connue et exploitée. La première occurrence textuelle clairement identifiable apparait au milieu du XVIIIème siècle, dans une correspondance privée entre Jacques-Tranquillain Féret (?1698-1759), apothicaire installé à Dieppe et naturaliste, connu pour son Cabinet de Curiosités, et Louis-Élisabeth de la Vergne, comte de Tressan (1705-1783), membre de l’Académie royale des sciences. Dans une lettre datée datée du 5 mars 1753 Féret mentionne son exploration des fossiles à Grignon accompagné de collègues éminents :

Je ne vous ai point envoyé des fossiles de Courtagnon, de Villarseau, de la Garenne des Boves, de Chaumont, de Magny et de Grignon qui sont à peu près les mêmes que ceux de Champagne ; les ayant examinés sur les lieux au mois de septembre, accompagné de M. Bernard de Jussieu et Rouelle qui m'avaient assigné rendez-vous à Magny, où je me trouvai très exactement pendant le mois de juillet dernier que j'ai passé à Paris, j'ai (?) à Grignon - 2 lieux au delà de Versailles - pour y examiner les fossiles qui s'y trouvent en grand nombre…

Fac-similé de la lettre au comte de Tressan.

Féret et le comte de Tressan : deux figures du bouillonnement naturaliste du XVIIIᵉ siècle

Jacques-Tranquillain Féret (v. 1698-1759) est apothicaire à Dieppe, profession qui, au XVIIIᵉ siècle, constitue l’un des principaux viviers du naturalisme provincial. Chimiste praticien, collecteur et observateur de terrain, Féret se distingue par la constitution d’un important cabinet de curiosités, riche en minéraux, fossiles et productions naturelles, largement ouvert aux savants et amateurs éclairés parmi lesquels Dezallier d’Argenville, J.E. Guettard et… le comte de Tressan.

Ses séjours à Paris où il rencontre Buffon et de Daubenton, ses récoltes de fossiles dans le Lutétien du bassin parisien menées avec Bernard de Jussieu et Guillaume-François Rouelle ainsi que son activité épistolaire témoignent de son insertion dans les réseaux savants de son temps, reliant les observations locales aux débats scientifiques parisiens.

Louis-Élisabeth de La Vergne, comte de Tressan (1705-1783), esprit encyclopédique, membre de l’Académie royale des sciences, appartient davantage au monde des amateurs éclairés qu’à celui des naturalistes de terrain. Son intérêt pour les sciences naturelles s’inscrit dans une démarche de curiosité érudite et de sociabilité savante, caractéristique de l’aristocratie savante/cultivée des Lumières. Après une rencontre déterminante avec Buffon, Tressan entreprend de constituer une collection de fossiles et de minéraux destinée à étayer les théories du naturaliste sur l’origine et l’histoire de la Terre. Cette collection est principalement composée d’échantillons recueillis dans les environs de Boulogne et en Lorraine.

S’il ne joue pas un rôle déterminant dans la circulation, la validation ou la diffusion des observations naturalistes issues des terrains du Bassin parisien, sa correspondance avec Jacques-Tranquillain Féret et sa visite de son cabinet de curiosités témoignent néanmoins de l’intérêt porté, dans certains cercles académiques et mondains, aux découvertes fossiles alors émergentes, et de leur intégration progressive dans les débats savants du temps.

- La correspondance entre Féret et le comte de Tressan illustre parfaitement le fonctionnement de la science au milieu du XVIIIᵉ siècle : un dialogue constant entre praticiens de terrain et institutions savantes, entre cabinets provinciaux et Académie royale. La mention explicite des fossiles de Grignon dans cette correspondance confère à ce site une place précoce dans l’histoire de l’étude naturaliste du Bassin parisien, à un moment charnière où les fossiles cessent progressivement d’être de simples curiosités pour devenir des objets d’étude scientifique.

Antoine Joseph Dezallier d’Argenville

Dans son ouvrage L’Oryctologie, paru en 1755, Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765), naturaliste, collaborateur de l’Encyclopédie et grand amateur de cabinets de curiosités, évoque explicitement l’abondance et la diversité des fossiles présents à Grignon. Il y décrit les sablonnières du site, riches en coquilles fossiles de petite taille, blanches, et en dresse un court inventaire :

Les environs de Verſailles offrent aux Curieux un bois pétrifié, où d'aſſez gros buccins ſe ſont incruſtés ; la terre de Grignon près de la même ville, a des ſablonnieres en maſſe & fort élevées, toutes remplies de foſſiles de différens genres, ils ſont petits & tout blancs. On y trouve principalement des rochers, des buccins, des vis, des cames, des limaçons à bouche applatie, tels que l'éperon, des tellines, des tonnes, comme la harpe, la porcelaine, le bonnet chinois ou cabuchon, des poulettes & des boucardes.[1]

Ce passage constitue l’une des premières descriptions publiées, précises et localisées, des fossiles de la falunière de Grignon.

Jean-Etienne Guettard

En 1759, Jean-Étienne Guettard (1715-1786) mentionne à son tour Grignon dans son mémoire présenté à l’Académie royale des sciences, Sur les accidents des Coquilles fossiles, comparés à ceux qui arrivent aux Coquilles qu’on trouve maintenant dans la Mer. Il y signale la présence de coquilles fossiles portant des fragments étrangers (Xenophora agglutinans), phénomène qu’il compare à des observations effectuées sur des coquilles actuelles.

En 1759 J.E Guettard signale, dans son mémoire à l’Académie des Sciences « Sur les accidents des Coquilles fossiles, comparés à ceux qui arrivent aux Coquilles qu’on trouve maintenant dans la Mer« , la présence de coquilles fossiles à Grignon, mentionnant également d’autres sites comme Courtagnon et Chaumont en Vexin :

Depuis la compoſition de ce Mémoire, j'ai vu une fripière [Xenophora] qui étoit dans ce cas : elle étoit chargée de morceaux fruſtes [frustes] de différentes cames , & de buccins qui avoient été considérables par la grandeur : j'en ai vu une autre où les coquilles étoient mêlées avec des cailloux. Puis page 49 : On trouve de ces coquilles nues où chargées de corps étrangers à Courtagnon, à Grignon & à Chaumont en Vexin…Note (a) page 47

Carl von Linné

En 1771, Carl von Linné décrit et nomme Cardium lithocardium dans la Mantissa Plantarum altera generum editionis VI et specierum editionis II. Il y mentionne explicitement un bivalve fossile (inter petrificata), signalé comme abondant dans les environs de Grignon.

Toutefois, la provenance exacte du spécimen décrit par Linné demeure incertaine, aucune indication précise du lieu de récolte n’étant fournie.

Jean-Baptiste Lamarck

En 1801, J.B. Lamarck mentionne à son tour les coquilles fossiles de Grignon dans son ouvrage « Système des animaux sans vertèbres », en les comparant à d’autres gisements majeurs du Bassin parisien :

En France, les coquilles fossiles de Courtagnon près de Reims, de Grignon près Versailles, de la ci-devant Touraine, &c. sont presque toutes encore dans cet état calcaire, avec la privation plus ou moins complète de leur partie animale, c'est-à-dire de leur luisant, leurs couleurs propres et leur nacre.

Jacques Louis Marin Defrance

Dans son Mémoire sur les fossiles des environs de Paris (1802), Lamarck souligne de façon particulièrement appuyée le rôle joué par Jacques Louis Marin Defrance (1758-1850), naturaliste amateur résidant dans les environs de Grignon :

Dans le canton de Grignon, petite commune à environ sept lieues (près de trois myriamètres) de Paris, du côté de Versailles, le citoyen Defrance, amateur éclairé de cette partie de la nature, et infatigable dans la recherche de ses productions, a recueilli au moins cinq cents espèces de coquilles fossiles, dont plus des trois quarts n'ont encore été décrites dans aucun ouvrage d'histoire naturelle. Les professeurs du Muséum voulant favoriser le zèle du citoyen Defrance, et contribuer à fixer la connoissance de tant d'objets intéressans en attendant qu'une description suffisante en soit donnée au public, ont consenti à faire peindre dans la collection précieuse des vélins du Muséum toutes les espèces de coquillages fossiles recueillis à Grignon. Cette belle entreprise, exécutée avec les plus grands soins par deux artistes très distingués, les citoyens Maréchal et Oudinot, est maintenant fort avancée.

Il s’agit bien du naturaliste Jacques Louis Marin Defrance [1758-1850], dont plus de 300 spécimens issus de Grignon sont représentés sur les 52 vélins commandés par Lamarck (notamment le Vélin n°2)). Ces illustrations originales servirent directement à la rédaction du Mémoire sur les fossiles des environs de Paris (1802), puis au Recueil de planches des coquilles fossiles des environs de Paris publié en 1823.

Pierre Dénys de Montfort et Félix de Roissy

L’Histoire naturelle des mollusques, ouvrage faisant suite aux œuvres de Leclerc de Buffon et consacré aux mollusques par Pierre Dénys de Montfort (1766-1821), puis par Félix de Roissy, publiée entre 1802 et 1805, marque une étape décisive. Grignon est abondamment cité parmi tous les grands autres sites fossilifères du Bassin parisien : Courtagnon (tuffeau de Damery), la ferme de l’Orme, Chaumont-en-Vexin, entre autres.

Grignon apparaît ici comme une localité bien établie dans le paysage fossilifère français.

Jacques-Michel Coupé

En 1805, Jacques-Michel Coupé (1737-1809) publie dans le Journal de physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts un article intitulé Sur les sols des environs de Paris. Il y propose l’une des premières descriptions géomorphologiques structurées du site de Grignon, en reliant la mise à jour des dépôts fossilifères à l’action de l’érosion fluviatile :

Grignon est situé sur un ruisseau [Ru de Gally, ndlr] qui vient du parc de Versailles et va se jeter dans la Seine entre Mante et Meulan. Pendant la longueur des siècles les eaux, dont ce ruisseau est le passage, ont excavé ce canal jusqu'à la craie.A une lieue au midi, un autre ruisseau [Ru Maldroit, ndlr], coulant parallèlement vers la même embouchure, a excavé de même, et a mis aussi la craie marine à découvert. Il est resté en éminence entre eux une langue, un dos alongé et isolé de la déposition du pilé marin. C'est dans sa région inférieure que se trouve le célèbre dépôt des coquillages de Grignon. C'est un massif de débris coquilliers versé confusément, solidaire, sans lits et simplement tassé. Ce pilé est blanc, net et parfaitement lavé ; des coquillages de toute espèce également blancs et purs y sont entremêlés en désordre, et dans tous les sens. Tous sont parfaitement conservés dans leur substance.

Barthélemy Faujas de Saint Fond

En 1809 Barthélemy Faujas de Saint Fond (1741-1819, premier titulaire de la chaire de géologie du Muséum national d’Histoire naturelle — et éditeur en 1777 des œuvres complètes de Bernard Palissy — décrit dans son Essai de géologie plusieurs fossiles de Grignon, en insistant sur leur état de conservation exceptionnel malgré leur extrême fragilité :

"En fig. 2 et 3 Murex tripteris, Linn. Fossile de Grignon, de la plus parfaite conservation, malgré la délicatesse et la fragilité des ailes et des appendices placés vers la bouche gravée sur ses deux faces et de grandeur naturelle. L'analogue est dans l'Océan atlantique et dans les mers de l'Inde. Cette coquille est chère lorsqu'elle est d'une belle conservation."

Vers les grandes synthèses naturalistes

La falunière de Grignon sert ainsi de support à de nombreux travaux scientifiques et devient un terrain privilégié pour l’élaboration et la confrontation des grandes théories naturalistes du début du XIXᵉ siècle. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) et Georges Cuvier (1769-1832), tous deux professeurs au Collège de France à la même époque, y trouvent matière à nourrir leurs conceptions opposées de l’histoire du vivant.

Lamarck y voit un témoignage de la transformation progressive des espèces sous l’effet des conditions du milieu et de l’usage ou du non-usage des organes et transmettent ces acquis, tandis que Cuvier défend l’idée de la fixité des espèces, ponctuée par des extinctions brutales liées à des catastrophes successives remodelant périodiquement la surface de la Terre.

Toutes ces observations dispersées trouvent bientôt leur cohérence dans les travaux de Cuvier et Brongniart, qui donnent au Bassin parisien sa première lecture stratigraphique fondée sur les fossiles.

Cuvier et Brongniart

Au début du XIXe siècle, dans le cadre de la préparation de l’Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris, Alexandre Brongniart et Georges Cuvier arpentent systématiquement le bassin parisien. En septembre 1806, Cuvier écrit à Brongniart « Je vous remercie beaucoup de votre mémoire sur les environs de la Mauldre. J’en ai porté les résultats en enluminure sur ma carte. Le voyage de Grignon, et celui de Saint Germain et de Poissy termineront tout de ce côté là. Du côté où je suis, tout est terminé à présent. J’ai trouvé la craye à demi lieue au-delà de Nemours et (ce qui est bien remarquable), entre elle et le silico-calcaire, il y avait des poudingues pendant cinq cents pas. » (Correspondance citée par Philippe Taquet, Les contributions respectives de Georges Cuvier et d’Alexandre Brongniart à l’élaboration de l’Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris, COFRHIGÉO, séance du 11 mars 2009.)

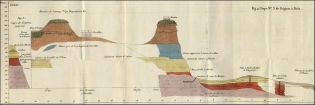

La première coupe stratigraphique de Grignon est établie et publiée par Cuvier et Brongniart en 1811, dans l’Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris ; elle sera reprise et diffusée plus largement dans les éditions ultérieures, notamment celle de 1825.

Alcide d’Orbigny

Contrairement à Lamarck ou Defrance, Alcide d’Orbigny ne semble pas avoir mentionné explicitement Grignon, son approche privilégiant les synthèses stratigraphiques et fauniques à l’échelle régionale plutôt que l’étude détaillée de gisements particuliers.

Chez Alcide d’Orbigny, l’expression « fossile aux environs de Paris » désigne l’ensemble des gisements tertiaires du Bassin parisien ; Grignon, site majeur du Lutétien, y est très vraisemblablement inclus, sans toutefois être mentionné explicitement.

Le Congrès International de Géologie de 1900

En 1900, à l’occasion du Congrès International de Géologie, Stanislas Meunier réalise une maquette représentant la géologie du parc de Grignon. Celle-ci sera ensuite reproduite en 1910 par P.H. Fritel dans son « Guide géologique de la région parisienne« .

Auguste Robin

En 1902, Auguste Robin évoque la falunière de Grignon dans son ouvrage La Terre : ses aspects, sa structure, ses évolutions, en soulignant le caractère désormais classique du gisement et l’abondance de sa faune fossile :

"La petite carrière de Grignon, improprement appelée falunière, est tout à fait classique; elle a enrichi plusieurs musées étrangers et un grand nombre de collections particulières. En quelques heures on peut facilement y recueillir quelques espèces très répandues ; parmi les acéphales: cardita ünbricata, pectunculus pulvinatus, chama lamellosa, venus lævigata, el parmi les gastropodes : fusus longævus, fusus bulbiformis, fusus sublævigatus, nalica cepacea, rostellaria lissurella, ancillaria buccinoides, turritella sulcata et l'admirable voluta spinosa toute rayée de rose. Ces différentes coquilles, extrêmement jolies, sont très abondantes à Grignon; mais la faune de cette localité est innombrable et pour recueillir une intéressante collection il est important d'y revenir seul à plusieurs reprises. Malheureusement le Cerithium giganteum n'y existe qu'en fragments; par contre, lucina gigantea, dont la fragililé est si grande, s'y trouve intacte. Ce beau gisement comprend la partie supérieure du calcaire à nummulites et une partie du calcaire à milliolites."

À ce texte est jointe une illustration de P.-H. Fritel représentant les fossiles emblématiques de Grignon.

Des photographies anciennes témoignent de l’activité des « coquillards », travailleurs spécialisés dans l’extraction du falun, vêtus de blouses et à l’œuvre sur le front de taille de la falunière, alors située à l’emplacement actuel du manège hippique. Les termes faluns et falunière sont apparus vers les années 1720, s’imposent progressivement pour désigner ces dépôts riches en débris coquilliers.

Les faluns présents sous la couche de terre arable en certains endroits du domaine de Grignon sont des roches sédimentaires constituées d’amas de coquilles marines fossilisées. A l’instar des faluns de Touraine, ils ont été utilisés comme amendement agricole en raison de leur haute teneur en calcium (carbonate de chaux) et en oligo-éléments bénéfiques pour la croissance des plantes. En plus d’enrichir le sol, ils améliorent sa structure en favorisant la rétention d’eau et la circulation de l’air.

Il reste toutefois à déterminer si l’extraction des faluns à Grignon est directement liée à la création de l’École d’agriculture ou si elle lui est antérieure, question qui demeure ouverte faute de sources explicites.

Quelques cartes postales anciennes représentant la falunière :

Accidents mortels dans la falunière

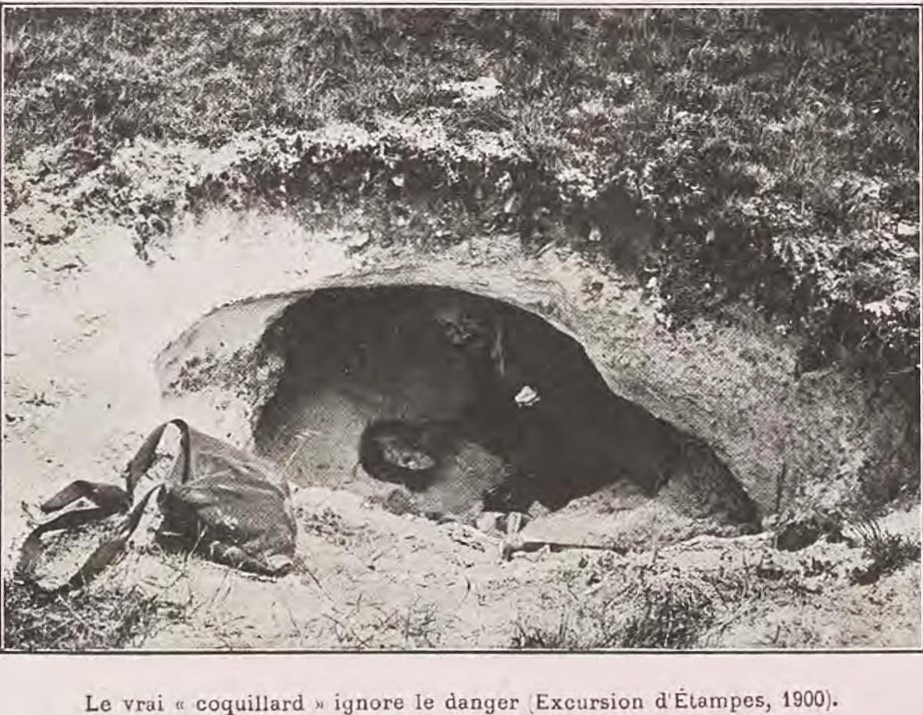

Cette photo, exemple absolu de ce qu’il ne faut pas faire, est extraite du livre d’Auguste Robin « La terre : ses aspects, sa structure, son évolution » paru en 1902 à la Librairie Larousse !

>> Pour mémoire : deux accidents mortels ont eu lieu lors de recherches de fossiles dans l’enceinte du domaine :

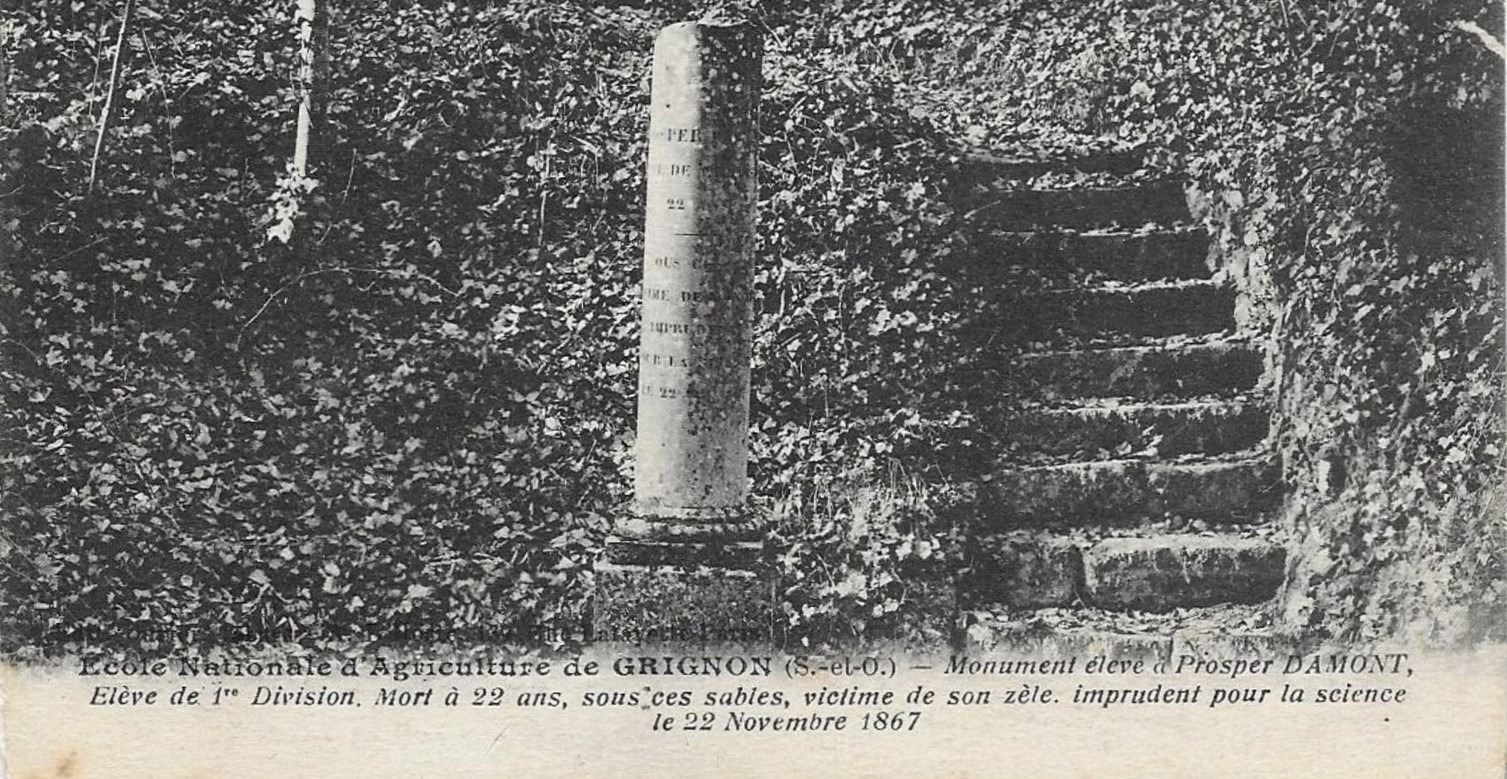

- Le premier survient en 1867 dans l’ancienne falunière (emplacement de l’actuel manège équestre), provoqué par un éboulement du front de taille. Il entraîne le décès de Prosper Darmont, élève de Grignon.

L'ardeur des chercheurs est à peine modérée par l'avertissement du danger que leur fait courir la nature ébouleuse des sables et par la présence, à quelques mètres, d'un monument funèbre élevé à la mémoire d'un élève de Grignon qui naguère fut enseveli en poursuivant des coquilles. Stanislas Meunier, Excursions géologiques en France - 1882.

Ou cette autre relation par le même Stanislas Meunier :

Comme le montre notre dessin la falunière est en plein bois ; on y arrive par de belles allées ombragées par des hêtres, des ormes séculaires, et dès les premiers pas on est frappé des coquilles fossiles sur lesquelles on marche et qui proviennent de la carrière. Celle-ci profonde d’une dizaine de mètres, a des fronts de taille qu’on s’attache à tenir aussi propres, aussi verticaux que possible, mais qui s’éboulent de temps en temps et amènent à la chute successive de quelques arbres poussant sur le bord. Il faut de la prudence pour exploiter le sable, il en faut pour y rechercher les fossiles et l’on a malheureusement à rappeler, qu’il y a déjà bien longtemps d’ailleurs, un élève de l’Ecole a péri victime de son gout pour la paléontologie sous un écroulement de terrain. Une petite colonne, située dans le parc réservé au Directeur, consacre le triste souvenir de cette catastrophe.

Une stèle commémorative, située à l’entrée du chemin menant à la falunière, perpétue le souvenir de cet accident.

Une stèle commémorative, située à l’entrée du chemin menant à la falunière, perpétue le souvenir de cet accident.

- Le second accident survient en 1976 dans la falunière actuelle : un professeur et 2 de ses élèves sont ensevelis à la suite d’un éboulement, dans des conditions similaires à l’accident de 1867. Seuls les élèves sont dégagés à temps.

À la suite de ce drame, l’accès à la falunière est interdit jusqu’au 24 mars 1988.

……………………………………………………………

.

D’innombrables témoins

On peut s’étonner de la remarquable concentration et de la grande diversité d’espèces fossiles présentes sur ce site unique, certains évoquant jusqu’à 1200 espèces de coquilles (gastéropodes et bivalves), voire davantage. Ces témoins de la vie passée sont exceptionnellement bien conservés, avec, pour certains leur nacre et même leur coloration d’origine encore visibles.

Outre ces coquilles remarquables , on recense également 150 espèces de foraminifères (protozoaires marins), 35 espèces d’ostracodes (crustacés), 10 espèces d’algues calcaires, ainsi que des madréporaires (coraux), des bryozoaires, des céphalopodes (seiches), des échinodermes (oursins), des otolithes de poissons et quelques dents de squales. Grignon est ainsi reconnu comme un « point chaud » de la biodiversité.

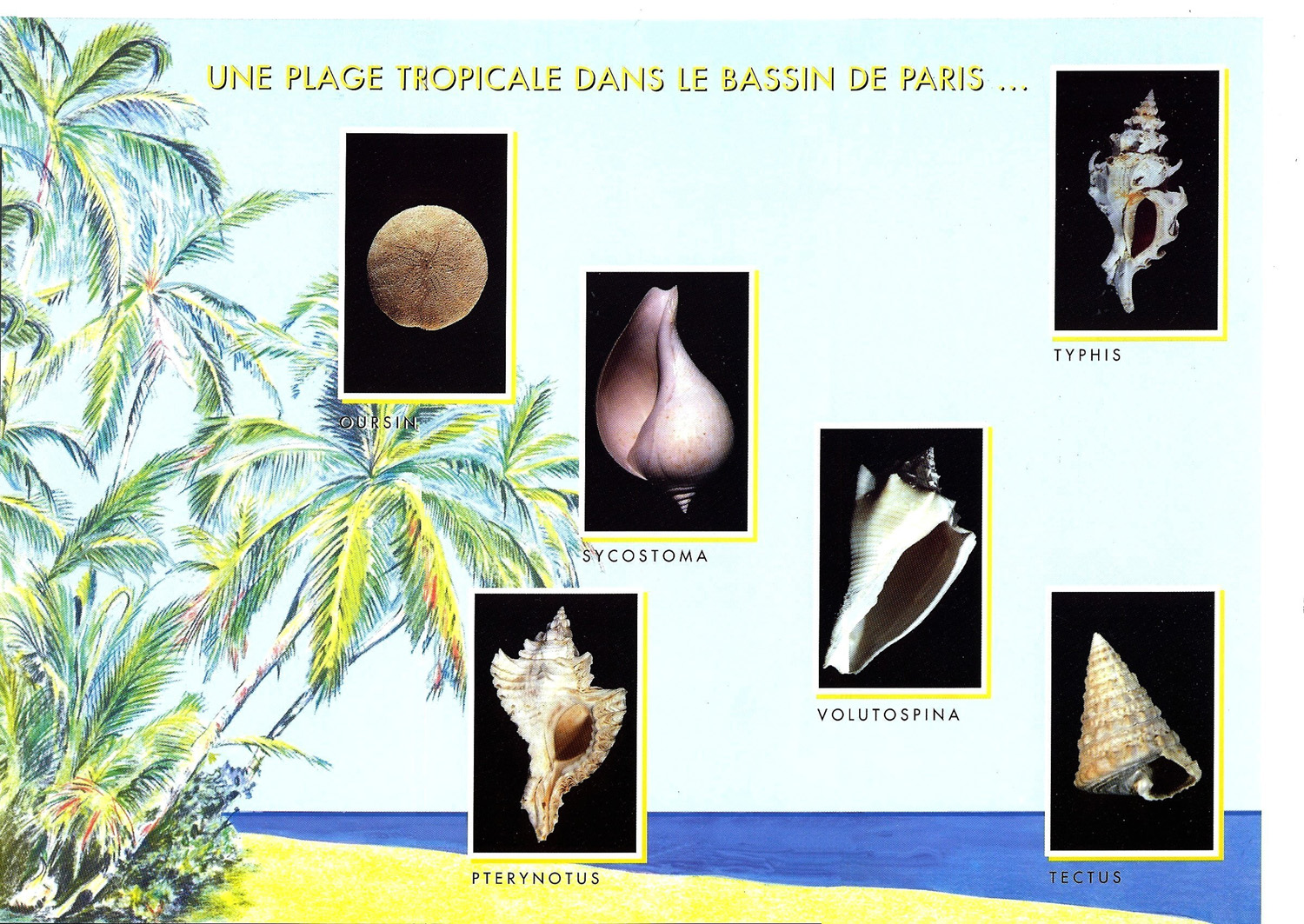

Ces témoins de la vie, datant de 42 millions d’années, attestent l’existence d’une mer tropicale, peu agitée et peu profonde – entre 20 et 40 mètres seulement -, avec une température estimée à 25 degrés. Grignon se situe alors en bordure de la transgression du Lutétien, un étage médian de l’Eocène, période appartenant à l’ère tertiaire.

.

Une faune marine exceptionnelle

À Grignon, on découvre une faune marine d’une richesse remarquable qui, au fil du temps, évolue vers un milieu lacustre conséquence du progressif retrait de la mer à mesure que le Bassin de Paris se referme. Ce phénomène résulte du mouvement de bascule ayant soulevé l’Est et le Nord du Bassin de Paris au Lutétien moyen. Les différentes couches de sédiments révèlent ainsi l’histoire géologique de la région.

Les couches inférieures de la falunière, plus sombres, contiennent de la glauconie, un marqueur indiscutable du caractère marin du site. Les fossiles y sont disposés de manière désordonnée et de nombreuses coquilles sont perforées, suggérant une accumulation après un transport relativement court. Ces indices témoignent d’une mer calme.

Les espèces découvertes sont caractéristiques des eaux chaudes tropicales et il est fascinant de comparer ces fossiles aux espèces actuelles vivant dans des « points chauds » de la biodiversité, notamment aux antipodes du Bassin parisien, dans les mers tropicales de l’Océan Indien et de l’Océan Pacifique autour de la ligne Wallace. La ressemblance entre certaines espèces fossiles et leurs homologues actuels, malgré plus de 40 millions d’années d’évolution, interpelle quant à la stabilité de leurs caractéristiques au fil du temps.

Les recherches en cours dans la falunière permettent de renouer avec l’esprit et la curiosité des grands scientifiques du passé, poursuivant modestement et respectueusement leurs études.

.

L’intérêt géologique de Grignon

L’intégralité d’une conférence donnée par Jacques Le Renard le 8 mars 1974, lors d’une réunion de la Société Versaillaise des Sciences Naturelles, a été retranscrite dans son bulletin de mars 1974. Elle est reproduite ici, avec l’aimable autorisation de l’auteur sous le titre ‘la mer de Grignon’. Les sujets suivants y sont abordés :

- Stratigraphie et la paléogéographie de la falunière,

- Faune rencontrée,

- Conditions de vie,

- Espèces perforantes,

- Prédateurs,

- Modes de vie,

- Beauté et diversité des coquilles fossiles.

Une version actualisée ‘la mer de Grignon – version 2014‘ est illustrée par de superbes photos de Remi Coutin.

Processus de protection du site d’intérêt géologique du domaine de Grignon

Quelques considérations générales sur la gestion du patrimoine géologique en France depuis la Révolution sont disponibles [Ici].

En 2013, une fiche descriptive intitulée « Les sites du Lutétien dans l’enceinte du parc de Grignon (Thiverval-Grignon) » est disponible sur la plateforme de l’INPN (Institut National du Patrimoine National) sous la référence Fiche IDF0019.

Par ailleurs, un article de Didier Merle rédigé, en 2015 dans le cadre de la préparation du projet d’AGP (Arrêté de Protection de Géotope) soumis à la signature du Préfet des Yvelines analyse en détail ‘L’intérêt géologique du site de la falunière de Grignon’. Publié avec l’autorisation de l’auteur, cet article est disponible [ici].

Quelques articles ont été publiés en 2016 dans la cadre de la défense de Grignon face à la menace de vente du domaine :

Allocution prononcée le 12 mars 2016 lors de la 2ème marche

Articles publiés sur le Blog du Collectif CFSG hébergé par Médiapart : l’Homme et la coquille, Grignon terre sainte de la science, La recherche en paléontologie

Article de Didier Merle ‘L’Etat menace un patrimoine inestimable pour les générations futures‘ – 25 juin 2016

Article de Didier Merle paru dans la revue Fossiles ‘Grignon : terre sainte de la science paléontologique. Défendons là !‘

Article de Didier Merle paru dans la revue Géochronique n°141 de 2017 ‘du Koncentrat lagerstäte au point chaud de la biodiversité‘

Reconnaissance et protection du patrimoine géologique de Grignon

- 26 novembre 2015, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Ile-de-France (CSRPN) adopte la motion proposée par la commission régionale du patrimoine géologique (CRPG) concernant le patrimoine géologique du site de Grignon (commune de Thiverval-Grignon, Yvelines).

- 9 février 2016 : Une fiche de saisie de données pour l’inventaire National du Patrimoine Géologique est rédigée concernant ‘les sites du Lutétien dans l’enceinte du parc de Grignon‘ par Elise Auberger, Didier Merle et Jean-Pierre Gély.

- 26 Novembre 2017 : la Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) Île de France présente un Dossier de protection des sites d’intérêt géologique des Yvelines incluant les sites du Lutétien à Beynes et Grignon au préfet des Yvelines en vue de l’élaboration d’un projet d’Arrêté de Protection de Géotope (APG).

- 26 mai 2018 : Signature de l’arrêté préfectoral de protection du site d’intérêt géologique du domaine de Grignon, officialisant ainsi sa reconnaissance et sa préservation.

Bibliographie:

Didier Merle : Stratotype Lutétien – Publications scientifiques du Museum

.

Environnement géologique et coupes du site de Grignon

.

L’environnement géologique de Grignon est décrit pour la première fois en 1810 par Georges Cuvier et Alexandre Brongniart, puis par Stanislas Meunier en 1900 avant d’être représenté à de nombreuses reprises par divers chercheurs.

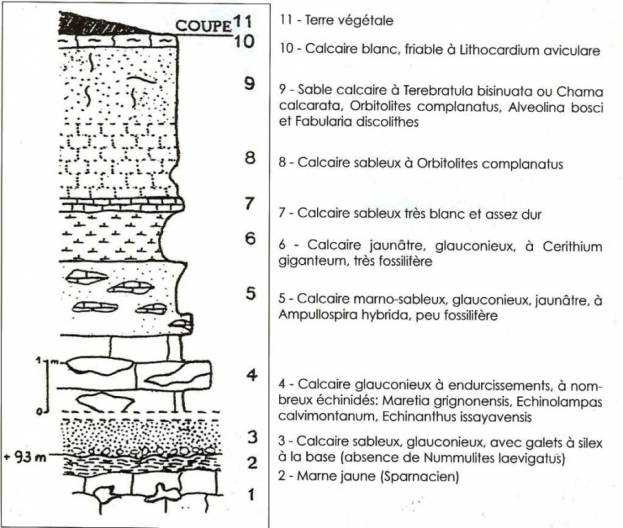

Au fil du temps, plusieurs coupes stratigraphiques de la falunière de Grignon sont proposées, aussi bien par des scientifiques renommés (Cuvier et Brongniart – ci-dessus- , Abrard, Le Calvez et Le Renard, JP Gelly, Huyghe et al.) que par certains membres du Club (H. Lapierre, JM. Garin, H.Dineur).

En 2012, Hervé Lapierre positionne les recherches actuelles du club et propose une synthèse globale des différentes coupes établies au fil des décennies.

.

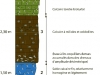

Composition du terrain et fossiles caractéristiques

La succession des assises lutétiennes de Grignon ainsi que leurs fossiles caractéristiques sont décrits en détail par René Abrard dans son essai de monographie stratigraphique « Le Lutétien du Bassin de Paris » (1922).

.

1 – LUTETIEN INFERIEUR

– GRIGNON NIVEAU III

Situé immédiatement au-dessus du Sparnacien, ce niveau basal marque une transgression marine. Il se compose d’une couche sableuse glauconieuse, parfois légèrement marneuse, de teinte jaunâtre, contenant de nombreux grains de quartz et des galets noirs roulés.

– GRIGNON NIVEAU IV

Reposant sur le calcaire glauconieux, cette formation est constituée d’environ deux mètres de calcaire dur, renfermant des zones meubles riches en échinodermes, notamment : Echinanthus issyavensis, Echinolampas calvimontana, Pygorhynchus grignonensis. Cette faune caractérise un milieu peu profond, situé à proximité du littoral.

2 – LUTETIEN MOYEN

– GRIGNON NIVEAU V

Le calcaire dur du niveau IV est recouvert d’environ 1,50 mètre de calcaire sableux jaunâtre, parsemé de glauconie et durci par endroit. Ce niveau est peu fossilifère, mais l’on y trouve notamment Ampullospira hybrida.

– GRIGNON NIVEAU VI

Cette couche, d’une épaisseur de 1 à 1,5 mètre, est constituée de calcaire sableux fin, de couleur fauve, contenant de la glauconie. Elle correspond à un domaine infra-littoral supérieur ouvert.

La base de ce niveau est particulièrement riche en fossiles, révélant un milieu marin tropical peu profond (environ 20 mètres de profondeur, température proche de 25°), peu agité et caractérisé par la présence d’herbiers. Parmi les fossiles emblématiques figurent : Cerithium giganteum qui peut dépasser 70cm, Turitella, Voluta, Murex, des gastéropodes carnivores (Natica), des polypiers libres, Sycum, Arca, Cardita,….

Cette faune est caractéristique des régions indo-pacifique actuelles. On y observe également de nombreuses accumulations de débris transportés par les courants.

– GRIGNON NIVEAU VII

Les premiers indices de dessalure apparaissent avec les dépôts de calcaire sableux très blanc et assez dur, pratiquement dépourvus de fossiles (azoïque), indiquant un domaine infra-littoral supérieur restreint.

– GRIGNON NIVEAU VIII

À la base, on trouve un fond sableux blanc très fin, tapissé d’herbiers, caractéristique du domaine infra-littoral supérieur ouvert et témoignant d’une importante transgression marine.

Vers le sommet, les dépôts deviennent de plus en plus marneux, signe d’une régression marine et d’une transition vers un domaine infra-littoral restreint.

La faune, riche à la base, indique un milieu marin peu profond et proche du littoral, mais plus agité et largement ouvert sur le large. L’orientation des coquilles, ainsi que les variations de densité et de taille des fossiles, suggèrent soit une proximité avec des chenaux, soit des fluctuations importantes des courants marins au cours de cette période.

Au sommet de ce niveau, une tendance lagunaire se manifeste par l’apparition d’une faune marine à dessalure caractérisée par : une rareté des lamellibranches, de nombreux cérithes et une abaondance de petits foraminifères (Milioles, Orbitolites complanatus) vivant dans de grands herbiers de phanérogames. ![]()

[1]↩Interprétation : rochers = murex, buccins = ? cryptochordes, cames = chama(s), limaçons = natices, ampullines, tonnes = casques, bonnet chinois = hipponyx ou calyptrées, poulettes = palourdes, boucardes = cardium

——————————————