Longtemps synonyme de tissu précieux en lin fin — le byssos des Anciens —, le mot byssus désigne aujourd’hui un système d’ancrage naturel propre à certains mollusques bivalves.

Parmi ces espèces, la moule commune (Mytilus edulis) est sans doute la plus connue. Elle produit un byssus d’une efficacité remarquable, capable d’adhérer sur des surfaces mouillées tout en résistant aux contraintes mécaniques, ce qui en fait un modèle d’étude en biomimétisme (littéralement : imitation du vivant). Les performances de ce dispositif naturel inspirent aujourd’hui la conception de nouveaux matériaux souples, adhésifs, durables et biodégradables.

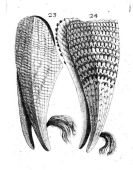

D’autres bivalves ont également suscité l’intérêt des chercheurs ou des artisans. En Méditerranée, la grande nacre (Pinna nobilis) ( photo à gauche) sécrète de longs filaments autrefois récoltés, filés et tissés pour obtenir une étoffe rare, parfois appelée « soie de mer ». Le bénitier géant tropical (Tridacna gigas), lorsqu’il est jeune utilise un byssus temporaire.

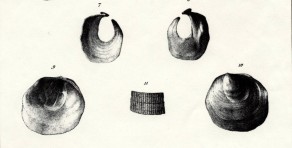

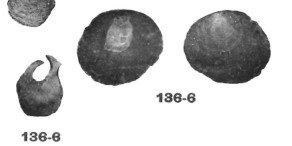

Enfin, les anomies, comme Anomia planulata et Anomia anomialis — très présentes au Lutétien du bassin parisien, notamment dans la falunière de Grignon — ou Anomia ephippium, aujourd’hui commune sur le littoral atlantique, illustrent un autre mode d’ancrage : leur byssus traverse directement l’une des valves pour s’attacher au support.

1- Le mot byssus : de l’Antiquité à la zoologie moderne

Actuellement, le mot byssus, dérivé du grec bussos (signifiant « lin fin »), désigne l’ensemble des fibres sécrétées par une glande byssogène située dans le pied de l’organisme— chez certains mollusques bivalves (notamment de la famille des Mytilidés, Pinnidés, Pectinidés). Ces filaments leur permettent de s’ancrer solidement au substrat.