-

La Bible

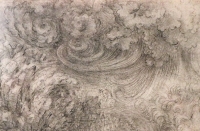

La Genèse, texte fondateur de la Bible, rédigé entre le VIᵉ siècle et le IIᵉ siècle avant J.-C., propose des récits mythiques qui ont profondément marqué les mentalités en Europe jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle. Le récit de la création du monde en sept jours, suivi de celui des destructions causées par le Déluge, a façonné la perception des origines du monde et des phénomènes naturels.

Pendant des siècles, les savants ont cherché à concilier ces récits bibliques avec les avancées en sciences naturelles. Les théories sur la diversité des espèces, leur répartition géographique, la profondeur du temps, l’âge de la Terre et l’origine des fossiles ont souvent été influencées par une volonté de rester en accord avec le dogme religieux. Le Déluge, par exemple, a servi de cadre explicatif pour interpréter la présence de fossiles marins dans des régions éloignées des mers ou à des altitudes élevées, confortant l’idée que ces vestiges étaient les traces d’une catastrophe universelle. Récit du déluge dans la Genèse.

- Xénophane de Colophon (570-475), Hérodote, (480-425), Ératosthène (v. …

Ces philosophes, voyageurs ou historiens figurent parmi les premiers penseurs grecs a t mentionner la présence de coquilles pétrifiées d’origine marine, d’empreintes de poissons loin des côtes actuelles dans les carrières de Syracuse en Sicile, sur les îles de Paros et Malte ou encore à Memphis en Egypte et Sinop en Turquie. Ils évoquent « d’anciens territoires autrefois recouverts par la mer » (Xénophane de Colophon), « Je pense qu’à l’origine, l’Égypte a pu être un golfe de ce genre, portant jusqu’en Éthiopie les eaux de la Méditerranée. J’en ai pour preuves les coquillages qui se trouvent dans les montagnes, le sel répandu partout dans l’air qui corrode même les pyramides, la montagne au dessus de Memphis qui est le seul endroit de ce pays où il y ait du sable. » (Hérodote, Histoire 2,10), « des animaux barbotant dans la boue et dont leur empreinte dans la boue a séché » (Xénophane de Colophon).

Ces réflexions, bien qu’empiriques et parfois imprécises, posent les bases d’une pensée rationnelle sur l’histoire de la Terre, bien avant l’émergence des sciences modernes.

-

Aristote

Aristote (384-322) philosophe grec et élève élève de Platon pendant 20 ans à l’Académie d’Athènes, est souvent considéré comme le fondateur des sciences naturelles. Il défendait une méthode positive et empirique, affirmant que la connaissance devait se construire à partir de l’observation minutieuse et de l’expérience directe. Selon lui, une théorie doit expliquer les phénomènes observés, et non s’imposer comme un dogme préalable.

Cependant, certains de ses concepts, tels que le géocentrisme, l’idée d’un monde éternel ou la théorie de la génération spontanée, ont longtemps freiné les réflexions scientifiques, notamment autour de l’évolution, en influençant la pensée occidentale pendant près de deux millénaires. Malgré cela, son influence demeure immense, et des scientifiques tels que Buffon et Cuvier lui ont rendu un hommage appuyé au XVIIIᵉ siècle, reconnaissant la richesse de ses observations.

Dans des ouvrages comme L’Histoire des Animaux ou Les Parties des Animaux, il compile des observations détaillées sur les comportements, les habitats et les anatomies des espèces animales. Par exemple, il décrit le hérisson de mer (oursin) de la manière suivante :

« §4 Il se trouve que ce qu’on appelle la tête et la bouche sont en bas dans le hérisson, et que l’orifice par où sortent les excréments est en haut. […] car, prenant leur nourriture par les parties inférieures, la bouche est tournée près de ce qu’elle doit saisir, et les excréments sortent par en haut, dans la partie supérieure de la coquille.

§5 Le hérisson de mer a cinq dents, dont l’intérieur est creux ; et entre ces dents, se trouve un corps charnu qui tient lieu de langue. Vient ensuite l’œsophage ; puis, après l’œsophage, l’estomac, qui est divisé en cinq parties, et qui est plein d’excréments. […]

§7 La bouche du hérisson de mer se tient sans discontinuité d’un bout à l’autre ; mais, à la surface, elle n’est pas continue, et l’on dirait d’une lanterne qui n’aurait pas la peau qui doit en faire le cercle. » Histoire des animaux Livre IV-5 (343 BC) – Traduction J. Barthélémy-Saint Hilaire (1883)

A comparer avec l’article « Oursin » de l’Encyclopédie en 1751 > 21 siècles après l’observation d’Aristote :

"L’oursin a dans la cavité de sa coquille un intestin qui s’attache en tournant à cinq anneaux : cet intestin va se terminer à une bouche ronde, large, & opposée au trou par où sortent les excrémens. Elle est garnie de cinq dents aiguës & visibles au bout de cinq osselets, au centre desquels est une petite langue charnue, espèce de caroncule, où est cette bouche qui finit en intestin, tournant autour de la coquille, suspendue par des fibres délicates. Ces petits osselets sont liés par une membrane située au milieu de l’intestin, & forment la figure d’une lanterne".

Lire par ex exemple : « la seiche », « l’argonaute », les « sens des testacés ». Ici

Dans « Parties des Animaux« (Livre 1-§ I à IV), Aristote établit les bases méthodologiques de l’histoire naturelle. Il y expose les principes auxquels toute étude du vivant doit se conformer pour prétendre à une compréhension véridique de la réalité. Ces règles reflètent son exigence scientifique, basée sur l’observation rigoureuse et la recherche d’explications rationnelles des phénomènes naturels. Ici. La traduction provient du site http://www.remacle.org/

Dans « Histoire des animaux » (Livre 1-§ V et VI) Aristote propose une classification des animaux qui, bien qu’ancienne, a influencé durablement la zoologie, jusqu’à Buffon. Il regroupe les animaux par genre, comme le montrent ces exemples : : « Un autre genre est celui des testacés, qu’on appelle huîtres ou coquillages. Puis, le genre des animaux à coquilles molles (crustacés), pour lesquels il n’y a pas de nom unique qui les comprenne tous, tels que les langoustes, les cancres et les écrevisses ; puis le genre des mollusques, comme la seiche, le grand et le petit calmar. » Ici. La traduction provient du site http://www.remacle.org/

L’influence d’Aristote, s’étend à sa vision du monde naturel, comme en témoigne son analyse des submersions marines et des fossiles dans Les Météorologiques (Livre I, XV) : : « Comme il y a nécessairement quelque changement de l’univers, sans qu’il y ait cependant pour lui ni naissance ni destruction, puisqu’il subsiste toujours, il y a une nécessité égale, ainsi que nous le soutenons, que les mêmes lieux ne soient pas toujours inondés par la mer ou les fleuves, et que les mêmes lieux ne soient pas toujours secs. Les faits sont là pour le prouver. » (Traduction J. Barthélémy St Hilaire, 1863).

> Théophraste d’Erèse (368-284) disciple et successeur d’Aristote à la tête de l’école péripatéticienne (le Lycée) se distingue par ses contributions à la philosophie naturelle et à la compréhension des phénomènes géologiques. Dans ses écrits, il établit une distinction claire entre les roches ordinaires et les organismes pétrifiés, tels que les plantes fossiles, les ossements, l’ambre et l’ivoire fossilisés.

Sur la question des submersions marines, Théophraste écrit :: « Comme preuve de l’ancienne submersion de la mer, ont été laissé en dépôts des galets, des coquilles marines délaissées à sec, et divers autres objets du genre de ceux que la mer, en ses tempêtes, a coutume de rejeter.« Au sujet des poissons fossiles de Paphlagonie (Turquie) il mentionne que « La terre serait capable, par un mélange adéquat de chaleur et d’humidité, d’engendrer [des animaux] de cette sorte. » Cette hypothèse, proche de la « génération spontanée » et des « exhalaisons souterraines » suggérées par Aristote, témoigne des limites scientifiques de l’Antiquité face à la compréhension des processus fossiles.

Théophraste est également considéré comme le fondateur de la minéralogie grâce à son traité Le Livre des pierres. Dans cet ouvrage, il décrit une cinquantaine de minéraux, détaillant leurs propriétés physiques, leurs modes d’utilisation et leurs origines. Cette œuvre constitue un jalon essentiel dans l’histoire des sciences naturelles et a influencé les études minéralogiques durant des siècles.

>> Ovide (43 av. J.-C. – 18 ap. J.C.), poète latin majeur, explore dans le livre XV des Métamorphoses la figure de Pythagore, mêlant histoire et légende pour aborder des thèmes philosophiques et spirituels. Pythagore y est dépeint comme un penseur visionnaire, méditant sur la relation entre l’homme, la nature et le cosmos.

Dans ce passage, Ovide attribue à Pythagore l’idée que la Terre est un être vivant.

"Je ne pense pas que rien puisse durer sous la même apparence. C'est ainsi qu'après le siècle d'or est venu le siècle de fer. C'est ainsi que divers pays ont changé de fortune. J'ai vu ce qui fut jadis un terrain solide être maintenant une mer. J'ai vu des terres sorties du sein des ondes, et des conques marines loin des bords d'Amphitrite : une vieille ancre a été trouvée sur de hautes montagnes. Des torrents rapides ont creusé des vallons dans les plaines. Les inondations ont fait descendre des collines au sein des eaux. Des marais sont devenus des champs sablonneux; et des terres arides sont aujourd'hui des marécages." Les Métamorphoses XV-259 Traduction de G.T. Villenave, Paris, 1806 sur remacle.org

Bien que la notion spécifique de coquillages dans les montagnes ne soit pas historiquement attribuée à Pythagore, elle s’inscrit dans la cosmogonie pythagoricienne d’un cosmos vivant et d’une Terre animée par un esprit divin sujette à des cycles perpétuels de création et de destruction.

>>> Pline l’ancien cite Théophraste : « Théophraste rapporte qu’on trouve de l’ivoire fossile, tant blanc que noir; que la terre produit des os, et qu’il est des pierres osseuses débris organiques ; car il parle d’ivoire fossile, de roseaux pétrifiés, etc. » Pline l’Ancien – Histoire naturelle Livre XXXVI – chap XXIX

-

Strabon

Strabon, géographe et historien grec (v. ap. J.-C.), est l’auteur de l’ouvrage monumental Géographie. Strabon y mentionne notamment les « grains d’orge« , une description qui correspond aux nummulites, contenus dans les pierres de construction des pyramides d’Egypte. Strabon rapporte également les réflexions d’Ératosthène, géographe et mathématicien grec du IIIᵉ siècle av. J.-C., sur la présence de coquilles marines et de lacs saumâtres loin à l’intérieur des terres.

"...Une question se présente, qui a, suivant lui (Ératosthène), particulièrement exercé la sagacité des philosophes, c'est comment il se peut faire qu'à deux et trois mille stades de la mer, dans l'intérieur même des terres, on rencontre en maints endroits quantité de coquilles, de valves, de chéramides, ainsi que des lacs d'eau saumâtre, notamment aux environs du temple d'Ammon et sur toute la route qui y mène, laquelle n'a pas moins de trois mille stades de longueur. « Il y a là en effet, dit il, comme un immense dépôt de coquilles ; le sel aujourd'hui encore s'y trouve en abondance et l'eau de la mer elle-même à l'état de sources jaillissantes; on y rencontre en outre force débris d'embarcations ayant évidemment tenu la mer, mais que les gens du pays prétendent avoir été vomis là par quelque fissure ou déchirement du sol, et jusqu'à de petites stèles surmontées de figures de dauphins et portant l'inscription suivante: DES THÉORES DE CYRÈNE. » Puis à ce propos il cite, et même avec éloge, l'opinion émise par (...) Xanthus de Lydie, historien grec (v.499 – v.440 av.J.-C.)."Xanthus, rappelait qu'au temps d'Artaxerxès une grande sécheresse était survenue, qui avait tari les fleuves, les lacs et les puits, qu'en maints endroits, tous situés fort avant dans les terres, et par conséquent bien loin de la mer, il avait pu observer de ses yeux des gisements de pierres ayant, la forme de coquillages ou portant l'empreinte de pétoncles et de chéramides, ainsi que des lacs d'eau saumâtre, en pleine Arménie chez les Matiènes et dans la basse Phrygie, et de ces différents faits il concluait que la mer avait dû se trouver naguère à la place où sont aujourd’hui ces plaines." Strabon Géographie 1-3-4 - Traduction française : Amédée Tardieu. Site Remacle.org

Strabon cite également l’historien Xanthus de Lydie (v. 499 – v. 440 av. J.-C.), qui avait observé des coquillages fossiles et des empreintes marines, à une grande distance de la mer, dans des régions reculées comme l’Arménie et la Phrygie. Xanthus en concluait que ces contrées avaient été recouvertes par la mer.

Les écrits de Strabon constituent un précieux témoignage de la manière dont les Anciens percevaient la relation entre la terre et la mer, anticipant des concepts qui seraient explorés bien plus tard par la géologie moderne.

-

Pline l’Ancien

Pline l’Ancien (23-79), homme politique, militaire romain et érudit romain de la nature, est surtout connu pour son œuvre encyclopédique Naturalis Historiae (Histoire Naturelle), une somme monumentale en 37 livres qui rassemble les connaissances scientifiques, techniques et naturelles de son époque. Cette oeuvre, qui puise abondamment dans les écrits des auteurs grecs comme Aristote et Théophraste, a influencé les savants jusqu’à la Renaissance et a servi de source à de nombreux ouvrages d’apparence scientifique. Bien que Pline ne soit pas un scientifique, son œuvre, résultat de ses observations personnelles lors de ses nombreux voyagesconstitue une précieuse synthèse des savoirs antiques. Il évoque néanmoins dans le Livre 37 :

"La glossopètre, semblable à la langue de l'homme, ne s'engendre point, dit-on, dans la terre, mais tombe du ciel pendant les éclipses de lune; elle est nécessaire à la sélenomantie ; mais nous avons été rendus incrédules par la vanité d'une promesse comme celle-ci, à savoir que cette pierre fait cesser les vents" et "La corne d'Hammon est une des gemmes les plus révérées de l'Éthiopie ; de couleur d'or, représentant une corne de bélier, on assure qu'elle procure des rêves prophétiques"- La traduction d' E. Littré provient du site http://www.remacle.org/.

En matière de coquilles, Pline apporte une contribution notable à la nomenclature, léguant des termes encore utilisés aujourd’hui comme murex, conche, vénus, pourpre, huître, buccin, pinnes et moules. Sur les coquilles en général :

>> Pour aller plus loin dans la connaissance des idées des auteurs de l’Antiquité, lire l’article « De la génération équivoque des pierres et des fossiles d’après les textes anciens » de Geneviève Bouillet in Comité français d’Histoire de la Géologie, 1986.

-

Ikhwan al-Safa – Les Frères en Pureté

Les Ikhwan al-Safa, ou « Frères en Pureté« , constituent un groupe intellectuel et mystique fondé sur des principes philosophiques et scientifiques. Leur œuvre principale, les Rasa’il Ikhwan al-Safa (les « Épîtres des Frères en Pureté »), est un ensemble de traités qui abordent une vaste gamme de disciplines, allant des sciences naturelles et mathématiques à la théologie et à l’éthique. Bien que l’origine exacte du groupe reste floue, les travaux sont généralement datés du 10e siècle, et on suppose qu’ils sont originaires d’Irak ou de l’Iran.

Dans l’une des épitres consacrées aux sciences de la nature, ils exposent une vision étonnamment moderne de la formation des montagnes et de l’érosion : sous l’effet des conditions climatiques, les montagnes s’érodent et finissent par être submergées. Leurs débris sont acheminés par les fleuves dans la mer, où ils se déposent en strates successives pour former de nouvelles montagnes qui émergeront à leur tour. Cette hypothèse évoque les théories qui seront par la suite énoncées par Léonard de Vinci et plus tard par Stenon, dans ses travaux sur la stratigraphie.

-

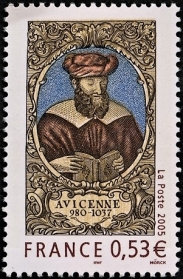

Avicenne

Avicenne (médecin, savant et philosophe persan dont la pensée a largement influencé l’Europe jusqu’au XVIème siècle, a restitué dans une œuvre abondante son savoir encyclopédique sur la médecine, la philosophie et les sciences. Dans son ouvrage ‘KITÂB al-shifÂ’‘ (le livre de la guérison – 1027) le chapitre intitulé ‘Congélation et agrégation des pierres‘ décrit un processus de successions de transgressions/régressions marines avec dépôts successifs, traversés de fluides pétrifiants, dans « lesquels se trouvent des parties d’animaux aquatiques, tels que des coquillages, etc…« (extrait). Cependant, ce texte a été omis dans la traduction latine (1200) destinée à l’Europe, et le processus de dépôts successifs ne sera théorisé par Sténon en tant que « principe de la superposition des couches » que six siècles plus tard.

-

Albert le Grand

Albert le Grand (1200-dominicain, naturaliste, immense philosophe imprégné d’Aristote et d’Avicenne, accorde une grande importance à l’expérience et à l’observation systématique et objective. Concernant l’origine des fossiles on peut lire dans le texte ‘De causis proprietatum elementorum‘ (Des propriétés des éléments) les notions de transgression et régression marine ainsi qu’une des premières évocations des fossiles du bassin de Paris :

« Nous trouvons une preuve de tout cela (le recul de la mer) dans les restes d’animaux aquatiques (…) ; l’eau sans doute les y amenés avec le limon gluant qui les enveloppait ; le froid et la sécheresse de la pierre les ont ensuite préservés d’une putréfaction totale. On trouve une très forte preuve de ce genre dans les pierres de Paris, en lesquelles on rencontre très fréquemment des coquilles, les unes rondes, les autres en forme de croissant de Lune, les autre encore bombées en forme d’écaille de tortue«

Ou encore dans ‘De quibusdam lapidibus habentibus intus et extra effigies animalium‘ (Des pierres qui au dedans et au dehors portent l’image d’animaux) – Livre 1-2-8 :

« Il n’est personne qui ne s’étonne de trouver des pierres portant à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur, l’image d’animaux. Extérieurement en effet elles en montrent le contour, et, quand on les brise, on trouve en elles la figure des parties internes de ces animaux. Avicenne nous enseigne que la cause de ce phénomène est le fait que des animaux peuvent, en entier, se transformer en pierres, et, partiellement en pierres salines. »

-

Le Combat des Chevaliers et des escargots

Vers 1250, les marges enluminées de nombreux manuscrits gothiques du nord de la France, des Pays-Bas méridionaux et de l’Angleterre se peuplent de « drôleries », un décor inédit qui bouleverse les normes iconographiques et s’impose comme un genre anticonformiste. Ces décorations marginales regorgent d’animaux, de monstres et de figures anthropomorphes. Ce style subversif s’exprime également dans certains médaillons sculptés, comme ceux du porche de la cathédrale Saint-Jean à Lyon.

Les gens d’Église, les nobles, les bourgeois, les clercs et les chevaliers – toutes les catégories sociales ou presque – deviennent la cible de moqueries. Tout est inversé : le cerf poursuit le chasseur, l’âne enseigne les Écritures.

Un thème particulier attire l’attention : celui d’un chevalier lourdement armé (ou d’un paysan) affrontant un escargot, parfois stylisé de manière à évoquer une ammonite.

S’agit-il d’une satire dénonçant la chevalerie, réduite à combattre un adversaire faible, voire dérisoire ? Une allusion à la lutte des classes dans un monde bouleversé, où les hiérarchies sociales sont renversées ? Une référence à la lutte contre l’escargot « géant » de Bourgogne, nuisible aux cultures de la vigne ? On observe aussi des figures civiles attaquant l’escargot, tandis que certains chevaliers semblent, au contraire, l’adorer ou implorer sa clémence.

Un détail mérite d’être souligné : alors que les coquilles représentées sur la partie gauche des enluminures sont dextres (enroulement dans le sens horaire), celles représentées sur la partie droite des enluminures sont systématiquement « senestres » (enroulement dans le sens anti-horaire), une rareté dans le monde zoologique.

-

Le Jeton de 1628 : un escargot en dérision

Un autre épisode beaucoup plus récent, puisqu’il date du XVIIème siècle, associe l’escargot à un contexte militaire… moins glorieux. Lors du siège de La Rochelle (1627-1628) par Richelieu, les Anglais menés par Sir George Villiers, 1er duc de Buckingham, tentent de soutenir les protestants rochelais assiégés. À trois reprises, es navires anglais cherchent à forcer le blocus, sans succès. Ils essaient également de s’implanter sur l’île de Ré et de s’emparer de la citadelle de Saint-Martin, mais leurs efforts se soldent par un échec cuisant. Au total, le duc de Buckingham a perdu 4 000 hommes dans cette campagne.

Ces événements sont commémorés par un jeton frappé en 1628 par la ‘Chambre aux deniers du Roy‘ Louis XIII. Sur son revers, un escargot (enroulement senestre !), le cou transpercé d’une flèche et monté sur un radeau symbolise un Anglais (?) s’éloignant des tours de La Rochelle. L’inscription qui l’accompagne, « Esto domi », signifie littéralement « Restez à la maison » ou « Restez chez vous« . Aujourd’hui on dirait « Go Home ! ». ![]()