Une exploration à travers le temps et les cultures

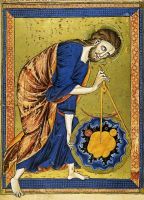

La création du monde — Chronique de Nuremberg (1493) – Hartmann Schedel

Depuis les premières civilisations humaines, la question de l’origine de la Terre a fasciné les esprits, donnant naissance à une multitude de récits et de mythes à travers le monde. Ces récits, souvent enracinés dans des traditions orales puis transcrits dans des textes sacrés, proposent diverses visions de la création de la Terre. Dans beaucoup de ces mythes, la Terre est perçue, émergeant du chaos primordial, comme le résultat d’une intention divine, une entité vivante et sacrée. Les mythologies, qu’elles soient issues de l’Inde antique, des peuples nordiques, ou des civilisations mésoaméricaines, partagent une vision symbolique et métaphorique de la naissance de notre planète, où le temps et l’âge ne sont pas des préoccupations centrales. Pourquoi les mythologies créationnistes ne se préoccupent-elles pas de la durée de l’existence Terrestre ? Pourtant, calculer un âge pour la Terre n’a de sens que si l’on accepte l’idée d’une naissance, d’un commencement. Or, pour beaucoup des traditions anciennes, la Terre, même si elle émerge du chaos ou est façonnée par des dieux, échappe à la temporalité humaine. Elle est à la fois ancienne et intemporelle, existant au-delà des âges. Dans cette perspective, l’idée même de mesurer son âge devient superflue, sinon impossible.

En contraste, la philosophie grecque antique, notamment à travers la pensée d’Aristote, propose une vision de l’univers comme éternel, sans commencement ni fin, traversant cependant pour les Stoïciens, un cycle perpétuel de destruction et de renaissance. Dans ce contexte d’éternité, calculer un âge pour la Terre n’a aucune pertinence.

Avec l’avènement des religions abrahamiques, une nouvelle perspective émerge : la création divine de la Terre en un temps déterminé. La Genèse, texte fondateur des traditions juive et chrétienne, introduit une chronologie précise à travers la généalogie des patriarches, permettant aux érudits de calculer l’âge de la Terre. Ces calculs, bien que variés, ont longtemps dominé la pensée occidentale, fixant l’âge de la Terre à quelques milliers d’années. Un temps court.

Cet article explore ces différentes visions du monde, depuis les mythologies créationnistes, en passant par l’idée d’éternité chez Aristote et les Stoïciens, puis la prédominance de la chronologie biblique jusqu’à l’émergence de la démarche scientifique qui a conduit à partir du XVIIIe siècle à la découverte du temps profond et au XIXe siècle à la datation moderne de la formation de la Terre. Nous verrons comment la perception de l’âge de la Terre a évolué au fil du temps à travers les âges et les cultures.

1 – Les mythologies créationnistes de la Terre

Ces récits, transmis oralement pendant des millénaires illustrent la volonté divine de créer un monde stable et habitable à partir du chaos primordial.

Mythologie mésopotamienne :

-

Dans l’épopée babylonienne « Enuma Elish », la Terre est formée à partir du corps de la déesse Tiamat après sa défaite par le dieu Marduk. Les parties de son corps sont utilisées pour créer le ciel et la Terre établissant un ordre cosmique.

Mythologie égyptienne :

-

Atoum : Le récit de la création le plus célèbre en Égypte ancienne provient d’Héliopolis (ville du soleil). Selon ce mythe, la création de la Terre est un acte du dieu Atoum, qui émerge du chaos primordial, souvent représenté par le Noun, une vaste étendue d’eau informe.

Mythologie hindoue :

- L’Hymne de la Création (Nasadiya Sukta) du Rig-Veda explore les mystères de la création de l’univers, exprimant une humilité devant le mystère de l’existence et suggérant que même les dieux pourraient ne pas connaître l’origine ultime du cosmos.

Voici un extrait du Nasadiya Sukta :

« D’où est née la création, d’où est-elle venue ?Les dieux sont venus après la formation de ce monde.Alors, qui sait d’où il provient ?

D’où est venue cette création, peut-être qu’il la forma, peut-être qu’il ne l’a pas formée.Celui qui dans les cieux les plus hauts en a la surveillance, Lui seul le sait — ou peut-être ne le sait-il pas. »

Ce texte exprime une humilité profonde devant le mystère de l’existence, suggérant que même les dieux pourraient ne pas connaître l’origine ultime du cosmos.

Mythologie chinoise :

-

Pan Gu : La mythologie chinoise décrit la formation du ciel et de la Terre par Pan Gu, émergeant d’un œuf contenant le cosmos entier, libérant ainsi l’univers et créant la Terre.

Mythologie japonaise :

-

Izanami et Izanagi : Dans le mythe japonais de la création, les dieux Izanagi et Izanami sont chargés de créer la Terre. En utilisant une lance céleste, ils remuent l’océan primordial, et les gouttes qui en tombent forment les premières îles du Japon. Ces îles deviennent les premières terres solides, et Izanagi et Izanami continuent à créer d’autres terres et divinités. Transcription des 712 ap. J.-C.

Mythologie nordique :

-

Ymir : Un géant primordial, Ymir est tué par Odin, le dieu des dieux, et ses frères, et son corps est utilisé pour créer la Terre. Cette création est à la fois un acte de formation et de destruction. Sa chair devient la terre, son sang forme les océans, ses os deviennent les montagnes, et son crâne le ciel. Cette création est à la fois un acte de formation et de destruction.

- Ragnarök : Dans la mythologie nordique, le Ragnarök est l’événement apocalyptique où les dieux, les hommes, et l’univers tout entier sont détruits. Après cette destruction, un nouveau monde est censé émerger, plus pur et fertile.

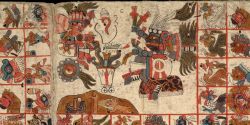

Mythologie aztèque

-

Selon la mythologie aztèque, les dieux Tezcatlipoca et Quetzalcoatl ont créé la Terre après avoir vaincu le monstre primordial Cipactli, une créature qui vivait dans les eaux du chaos. Les dieux ont attiré Cipactli hors des eaux et l’ont démembré pour créer le monde. Les différentes parties du corps de Cipactli ont été transformées pour former la Terre et le ciel. Sa tête est devenue le ciel, tandis que son corps a formé la terre ferme, les montagnes et les vallées.

- Les Aztèques pensaient aussi que l’histoire du monde est cyclique et croyaient en une succession de « Soleils » ou époques, chacune se terminant par une destruction avant la recréation du monde. Par exemple, ils vivaient sous le Cinquième Soleil, qui était destiné à être définitivement détruit par des tremblements de terre.

>> Ces différents récits mythologiques proposent la création de la Terre comme une émergence ordonnée du chaos primordial, façonnée par des actions divines. Ce processus, symbolique ou métaphorique, échappe souvent à la temporalité humaine, se situant à la fois dans l’ancienneté et l’intemporalité et n’accorde pas d’importance à la datation précise de la création de la Terre.

Ces exemples illustrent aussi la prédominance du concept de destruction cyclique et de régénération de la Terre. Cette notion de perpétuelle transformation transcende les époques et les cultures. On retrouve cette idée, sous diverses formes, dans de nombreuses traditions philosophiques et mythologiques à travers l’histoire.

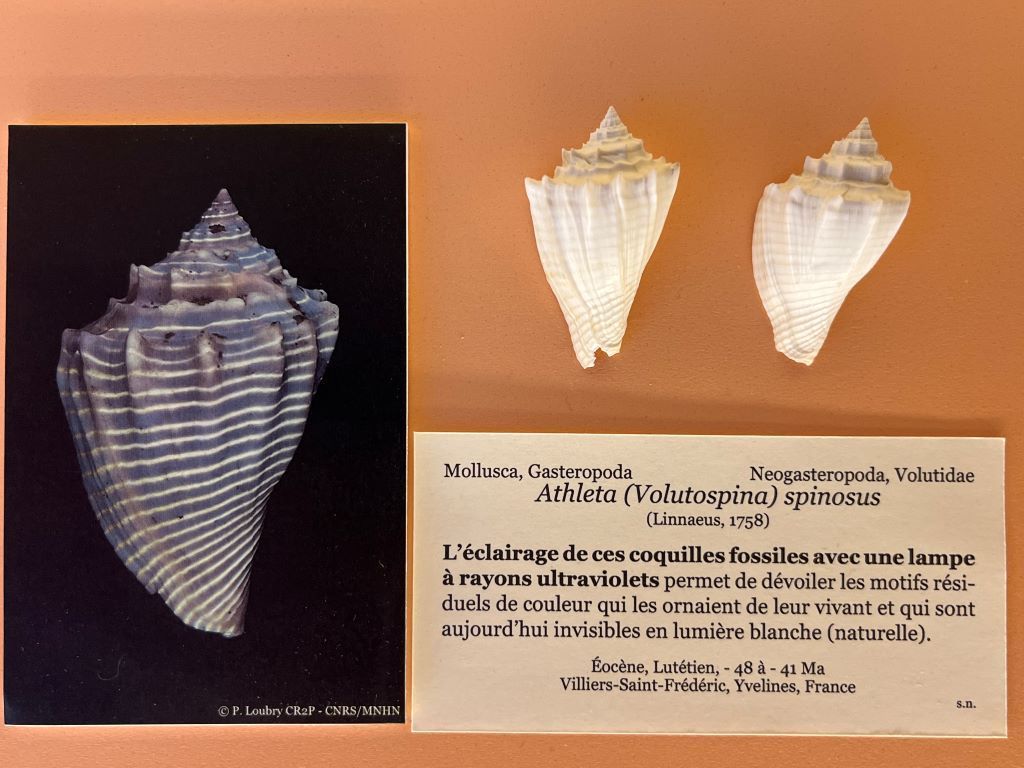

Le site préhistorique de Pincevent (La Grande Paroisse, Seine-et-Marne) dans la vallée de la Seine est le plus grand gisement magdalénien découvert en Europe. Il a livré les vestiges d’un campement magdalénien saisonnier de chasseurs de rennes datant d’environ 12 300 ans. Des parures à base de fossiles de l’éocène y ont été découvertes. L’analyse en est faite par Marian Vanhaeren dans un article publié sur le site Persée : «

Le site préhistorique de Pincevent (La Grande Paroisse, Seine-et-Marne) dans la vallée de la Seine est le plus grand gisement magdalénien découvert en Europe. Il a livré les vestiges d’un campement magdalénien saisonnier de chasseurs de rennes datant d’environ 12 300 ans. Des parures à base de fossiles de l’éocène y ont été découvertes. L’analyse en est faite par Marian Vanhaeren dans un article publié sur le site Persée : «