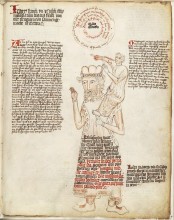

Chevalier et escargot – Enluminure du Livre d’Heures de Phillipe de Navarre attribué à Jean le Noir – vers 1360, British Library London

« Passons aux murex et aux coquillages qui ont un test plus solide. La nature s’est fait un jeu de les varier de mille manières ! Que de différences dans les nuances que de différences dans les formes ! Ils sont plats, concaves, allongés, échancrés en croissant, arrondis en globe, coupés en demi-globe, élevés en cintre, unis, rugueux, dentelés, striés ; leur sommet se contourne en spirale leur rebord s’allonge en pointe, se renverse en dehors, se replie en dedans. Voyez encore : ils sont rayés, chevelus, crêpés, cannelés, divisés en dents de peigne, imbriqués, réticulés, étendus en ligne oblique ou en ligne droite, ramassés, allongés, tortueux, à valves attachées par une charnière peu étendue, réunies sur tout un côté, entr’ouvertes comme si elles allaient se choquer pour applaudir, contournées en forme de cor. Les coquilles dites de Vénus naviguent, et, présentant au vent leur partie concave, elles font voile sur la surface des mers. Les peignes sautent, voltigent hors de l’eau ; ils se servent, eux aussi, de leur coquille comme d’une barque. » Pline l’Ancien – « De natura rerum » trad E. Littré (1877)

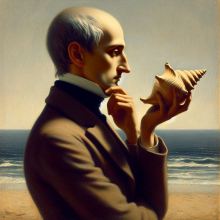

« Le hasard m’ayant prescrit d’écrire sur le thème des Coquilles, à peu près comme, au bord de l’eau, il m’eût offert à remarquer un de ces objets charmants, j’ai pris ce motif de merveille : j’ai fait ce que fait un passant qui vient de ramasser à même le sable telle petite coque calcaire, curieusement formée ; qui la regarde et la manie, en admire le tourbillon minéral, et l’ordre des taches, des stries, des épines, qu’il porte ou engendre, dans le mouvement disparu qu’il suggère. J’ai médité mon thème inattendu, je l’ai rapproché des yeux de mon esprit ; je l’ai tourné et retourné dans ma pensée…Je ne savais à peu près rien des mollusques, et j’ai joui de m’illuminer successivement tous les points de mon ignorance. » Paul Valéry – « L’homme et la coquille » – 1937

Quelques extraits complémentaires du livre de Paul Valéry « l’Homme et la Coquille » illustrés par des photos de fossiles de la falunière de Grignon.

Quelques textes de Francis Ponge « Notes pour un coquillage » , de Pablo Neruda « Mollusca gongorina » et de Paul Verlaine « Les coquillages » . Ainsi que la délicieuse nouvelle, un peu coquine, d’Emile Zola « Les coquillages de Monsieur Chabre » vantant les mérites des berniques. JD

SOMMAIRE Avant-propos 1- Les Coquilles au temps de la Préhistoire 2- Les Coquilles de l'Antiquité à la Renaissance : ** Les précurseurs avant la Renaissance 3- Les Coquilles de la Renaissance au Siècle des Lumières : ** Les Précurseurs de la Renaissance ** du XVIIème siècle ** du XVIIIème Siècle ** les Cabinets de Curiosités/Histoire Naturelle ** l'Encyclopédie ** les Débuts de la Paléontologie moderne Conclusion 4- Divers : ** Croyances populaires ** les Coquilles dans l'Art ** Les Fossiles du Bassin Parisien ** L'homme et l'argonaute ** L'homme et le cauri, porcelaine monétaire ** Une version possible du mythe de Dédale ** Le tridacne, "bénitier" par excellence ** L'opus musivum des Nymphées et Rocailles ** La spirale chez les mollusques ** L'ornementation des mollusques ** Coquilles aérophones ** La pourpre des Muricidae ** La femme et la coquille ** Meretrix lusoria (Röding, 1798) ** Les premières évocations des fossiles du BP ** Une histoire d'huitres ** Nommer les coquilles aux XVIᵉ, XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles ** Les mosaïques de coquilles mésopotamiennes 5- Documentation pour la détermination des fossiles de l'Eocène du Bassin Parisien

Avant-propos

Ce document ne prétend pas constituer une thèse exhaustive sur l’évolution des relations de l’homme avec la coquille, terme générique désignant le mollusque vivant, sa coquille ou son fossile. Comme le souligne pertinemment Antoine Dezallier d’Argenville dans Lithologie et Conchyologie (1755), il est essentiel de distinguer entre coquillage et coquille:

"Tous ces mots de Concha, de Testa & d'Ostreum se rendent en françois par celui de Coquillages, qui ne doit être employé que pour exprimer le Poisson renfermé dans son écaille. Il sert à présenter également l'idée de l'un & de l'autre. Quand il n'est question que de l'écaille sans le poisson, le mot de Coquille convient mieux ; ainsi l'on employera dans ce traité le terme de Coquillage quand on parlera du Poisson & de son écaille conjointement, & celui de Coquille, lorsqu'il ne s'agira que de l'écaillé."

Il ne s’agit pas davantage d’une histoire complète de la Malacologie ou de la Paléontologie des mollusques, arthropodes, échinodermes, chordés, et autres embranchements. Ce document se veut plutôt un catalogue raisonné, rassemblant et synthétisant les idées, théories ou croyances de quelques auteurs — parmi des centaines — à travers des extraits de leurs œuvres.

Il met en lumière leurs réflexions sur des objets tels que les coquillages, les ‘pierres figurées’, les ‘cornes d’Am(m)on’, les ‘œufs de serpents’, les ‘glossopètres’, et bien d’autres. Il explore leurs efforts pour représenter, désigner, décrire et classer ces éléments, tout en examinant leurs tentatives visant à expliquer l’origine des fossiles et les mécanismes de sédimentation.

En réalité, ce travail témoigne de la lente et laborieuse maturation d’un savoir cumulatif, façonné par les contributions successives de ‘prédécesseurs‘ et de ‘précurseurs‘. Ces ‘éclaireurs‘ par leurs tâtonnements, leurs erreurs, la persistance d’idées archaïques comme par leurs fulgurances novatrices, ont contribué à l’avènement des véritables ‘fondateurs‘ de la paléontologie moderne.

L’apport de ces précurseurs a été souligné par de nombreux auteurs, tels Sénèque (64), Guillaume de Conches vers 1100 et Bernard de Chartres vers 1120, ainsi que Newton en 1675.

Dans son ouvrage « Naturales questiones » publié en 64 apr. J.-C, Sénèque exprimait déjà avec force l’importance de l’héritage laissé par les prédécesseurs :

"La cause qui fait trembler la terre est due, selon les uns, à l’eau ; selon d’autres, au feu ; à la terre elle-même, disent ceux-ci ; à l’air, disent ceux-là ; quelques-uns admettent le concours de plusieurs de ces causes ; certains les admettent toutes. Enfin, on a dit qu’évidemment c’était l’une d’elles : mais laquelle ? On n’en était pas sûr. Passons en revue chacun de ces systèmes ; ceux des anciens, je dois le dire avant tout, ne sont que des ébauches peu achevées. Ils erraient encore autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux qui n’allaient d’abord qu’à tâtons ; on a poli et affiné leurs grossières idées, et si l’on a fait quelques découvertes, c’est à eux néanmoins que l’honneur en doit revenir. Il a fallu des esprits élevés pour forcer les arcanes de la nature, et, sans s’arrêter à ce qu’elle montre aux yeux, sonder jusqu’en ses entrailles et pénétrer dans les secrets des dieux. Ils ont beaucoup aidé aux découvertes en les croyant possibles. Écoutons donc nos prédécesseurs avec indulgence ; rien n’est complet dès son début. Pour grands que soient les progrès, chaque siècle à venir en fera de nouveaux : mais, en quoi que ce soit, toujours les commencements sont loin de la perfection." Sénèque - "Naturales questiones" - Livre VI (env. 64)

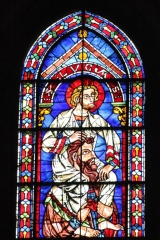

Cette conception du savoir comme construction progressive est reprise au Moyen Âge par Guillaume de Conches, qui écrivait dans ses « Gloses sur Priscien » vers 1100 : « Quanto juniores, tanto perspicaciores. Unde sumus quasi nanus aliquis humeris gigantis superpositus », ce qui signifie « Plus nous sommes jeunes, plus nous sommes perspicaces. Nous sommes donc comme un nain posé sur les épaules d’un géant ».

De même, Bernard de Chartres, enseignant à l’école épiscopale de Chartres vers 1120 affirme — selon Jean de Salisbury dans « Le Metalogicon » (1159) — :

« Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants ; nous voyons plus qu’eux, et plus loin ; non que notre regard soit perçant, ni élevée notre taille, mais nous sommes élevés, exhaussés, par leur stature gigantesque. » – traduction E. Jeauneau in « Lectio Philosophorum. Recherches sur l’école de Chartres » (1973)

Cette métaphore, désormais célèbre, trouve une expression visuelle saisissante dans la cathédrale de Chartres. Les vitraux de la « verrière de la maison de Dreux Bretagne « situés sous la rosace de la façade méridionale en offrent une illustration éloquente : les quatre évangélistes y apparaissent juchés sur les épaules de quatre prophètes. Ainsi, St Luc repose sur les épaules de Jérémie, symbolisant l’idée que les savoirs et les réalisations des générations passées constituent le fondement et le tremplin à celles des générations futures.

Newton fera également écho à cette idée dans une lettre adressée à Robert Hooke le 5 février 1675 : « If I have seen further than others it is by standing on the shoulders of giants », ce qui se traduit par « Si j’ai vu plus loin que d’autres, c’est parce que j’étais hissé sur des épaules de géants. »

Les savoirs autour des coquilles fossiles se sont construits lentement, non pas par ruptures nettes, mais par une accumulation progressive d’observations, d’hypothèses et d’erreurs.

Avant d’être nommées, expliquées ou classées, les coquilles ont d’abord été utilisées et investies de significations diverses, tandis que la reconnaissance de leur origine vivante a exigé un long tâtonnement.

C’est pourquoi ce parcours commence par les usages et les traces les plus anciennes de la relation entre l’homme et la coquille, remontant jusqu’à la Préhistoire, avant que les premières explications scientifiques n’émergent à la fin du XVIIIᵉ siècle.

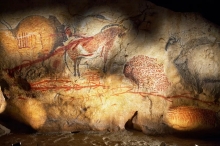

1- Les coquilles au temps de la Préhistoire

Avant même que les hommes ne cherchent à expliquer l’origine des coquilles, ceux-ci les ont utilisées, collectionnées et investies de significations multiples. Les découvertes archéologiques révèlent que les coquillages ont occupé une place centrale dans les pratiques symboliques et culturelles des populations préhistoriques, témoignant des comportements complexes liés à l’ornementation, à la communication et à l’identité sociale. Si leur collecte à des fins alimentaires ou d’échange est attestée, il est désormais avéré qu’il y a environ 100 000 ans, les humains utilisaient également les coquillages pour confectionner des parures et les intégrer à leurs rites funéraires, témoignant ainsi de leur valeur esthétique, symbolique et culturelle.

Les coquilles au temps de la Préhistoire

2– Les Coquilles : de l’Antiquité à la Renaissance

2-1 Les Précurseurs avant la Renaissance

« Moi-même j’ai vu devenir mer ce qui était terre ferme, jadis, j’ai vu aussi des terres surgies des flots. Loin de la mer des coquilles marines ont jonché le sol. » Métamorphoses d’Ovide (Livre xv) – Trad A.M. Boxus et J. Poucet (2009)

Si certains animaux marins (appelés testacés) tels que l’oursin, le nautile, l’argonaute, le murex, l’huitre, le buccin sont bien connus et décrits, les fossiles sont peu présents dans l’Antiquité, du moins ne sont-ils pas identifiés comme des vestiges d’anciens organismes marins. Par exemple, les ammonites (appelées « cornes d’Ammon »), les dents de requins fossiles (« glossopètres »), les poissons fossiles de Turquie, ou les nummulites (« grains d’orge ») visibles dans les pierres des pyramides égyptiennes sont interprétés de manière erronée, souvent comme des curiosités ou des objets aux origines mythiques.

L’héritage du bouillonnement intellectuel hellénistique, dominé par des centres tels que l’Académie à Athènes, fondée par Platon, le Lycée à Athènes par Aristote et le Musée à Alexandrie par Ptolémée 1er a influencé la pensée romaine, mais sans apporter de réelle avancée sur l’interprétation des fossiles.

A partir du IIIème siècle après JC, avec le déclin de l’Empire romain et l’émergence de la Chrétienté, l’Europe médiévale a vu l’influence grandissante des croyances religieuses et mystiques, souvent contraignante, sur la pensée scientifique européenne. Cette période a favorisé la montée des croyances en des forces occultes (cachées) telles que le pouvoir des pierres, l’astrologie (influence des astres induite par le géocentrisme) et l’alchimie, reléguant les fossiles à des interprétations symboliques ou superstitieuses.

Pendant ce temps, dans le monde arabo-musulman, les scientifiques tels qu’Al-Biruni (973-1048) ou Ibn Sina (Avicenne 980-1037), ont continué à développer les sciences naturelles, y compris la géologie. Les manuscrits grecs, traduits en arabe, ont circulé dans ce contexte, préservant et enrichissant les connaissances antiques.

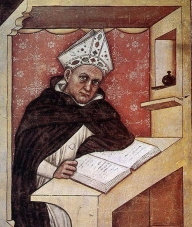

La chute de l’Empire romain, suivie de la conquête musulmane de l’Égypte au VIIe siècle, entraîne le déclin des échanges commerciaux avec cette région. Cette rupture réduit drastiquement l’approvisionnement de l’Europe en papyrus – matière dont l’Égypte détenait alors le monopole de production –, provoquant son renchérissement. Face à cette situation, le parchemin s’impose progressivement comme support d’écriture. Toutefois, son coût élevé et sa production limitée restreignent l’accès aux écrits à une élite restreinte, principalement composée de clercs et de moines, chargés de copier et de préserver les textes anciens

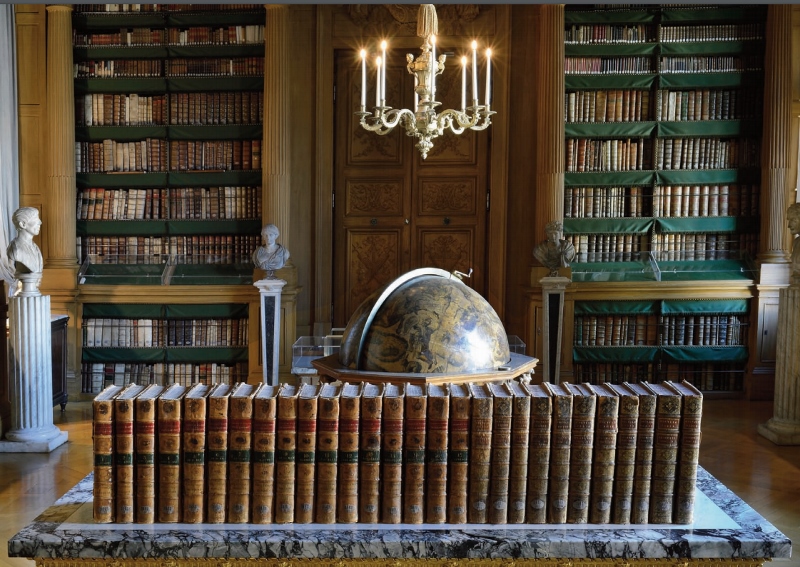

Le livre devient ainsi un objet rare et couteux, ce qui freine la transmission des idées et des connaissances, voire entraîne leur perte. La situation change radicalement au XIVe siècle avec la diffusion de la fabrication du papier, moins coûteux que le parchemin. Cette avancée, combinée à l’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg vers 1450, marque une révolution dans la diffusion des savoirs. Le livre, autrefois rare et précieux, devient plus accessible, ouvrant la voie à un renouveau intellectuel. La Renaissance, qui suit, voit la redécouverte des textes antiques et un essor de la science, de l’art et de la culture en Europe.

- La Bible, Aristote, Strabon, Pline l’Ancien, Ikhwan al-Safa (Les Frères en Pureté), Avicenne, Albert le Grand, le Combat des Chevaliers contre les Escargots …

Les Précurseurs avant la Renaissance

3- Les Coquilles : de la Renaissance à Paléontologie moderne

3-1 Les Précurseurs de la Renaissance

A l’aube de la Renaissance, le terme ‘fossiles‘ désigne tout ce qui est extrait du sol, ce que Bernard Palissy décrit dans Discours admirables en 1580 comme « les matières pour lesquelles recouvrer faut creuser la terre ». Si les roches, minéraux, minerais sont exploités pour leurs propriétés pratiques, les ‘pierres figurées’ – ces pierres qui présentent des similitudes avec des formes d’animaux marins – suscitent un intérêt particulier. Ces fossiles sont souvent interprétés à travers le prisme des croyances populaires, religieuses ou mythiques. Certains les considèrent comme des fragments de géants, des créations divines ou encore des reliques issues du Déluge biblique. D’autres théories avancent des phénomènes naturels tels que la génération spontanée dans le sol, l’action de la foudre, la circulation de fluides pétrifiants ou lapidificateurs, des exhalaisons sèches ou humides. Les influences célestes, comme celles des astres, sont également invoquées pour expliquer leur origine, tout comme l’idée de germes ou de semences dispersés et déplacés par des cataclysmes passés.

Cependant, certains érudits commencent à émettre des hypothèses plus rationnelles. Ils suggèrent que ces ‘pierres figurées’ ont une origine organique, parfois transportées par les fluctuations du niveau des mers. Ces théories remettent ainsi en question l’idée du Déluge universel et introduisent les notions de strates et de sédimentation.

L’avènement de l’imprimerie au milieu du XVe siècle, associé aux techniques de gravure sur bois et sur cuivre, permet de diffuser des illustrations détaillées de fossiles et de coquilles. Ces représentations sont accompagnées de descriptions et de tentatives de classification.

Malgré ces avancées, la redécouverte des auteurs antiques et l’influence dominante des conceptions religieuses, notamment judéo-chrétiennes, entravent le développement de l’étude scientifique de la Terre.

Pendant trois siècles, les débats scientifiques se concentrent principalement sur deux questions : les fossiles sont-ils le produit d’une génération spontanée in situ sous l’influence des astres ou les restes d’anciens organismes vivants ? Et le déluge biblique explique-t-il l’ensemble des phénomènes géologiques ?

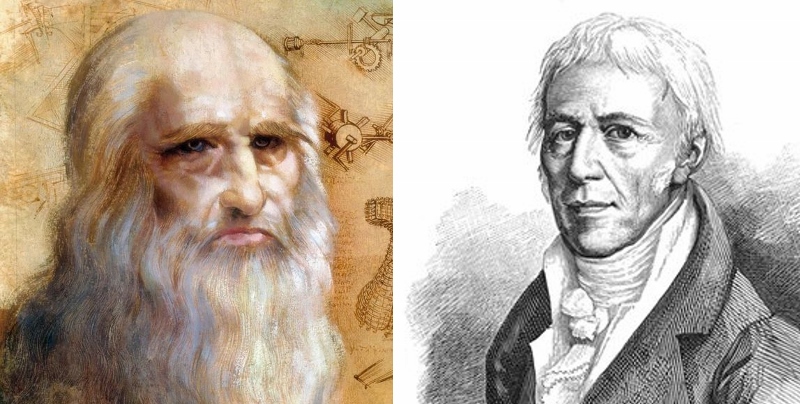

Seules quelques figures visionnaires, comme Léonard de Vinci, comprennent que certains fossiles marins témoignent de la présence passée de la mer dans des régions aujourd’hui émergées. Malheureusement, ses idées, consignées dans des carnets inédits à son époque, ne purent influencer les débats de son vivant.

Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que ces discussions commencèrent à céder face à des approches plus scientifiques, ouvrant la voie à une compréhension moderne de la Terre et de son histoire.

« Nous pouvons dire d’ailleurs que cette opinion ne nous est pas du tout personnelle, et que c’est une vieille idée qu’ont eue même des philosophes fort anciens. C’est qu’il faut bien le dire : ce n’est pas une fois, deux fois, ni même un petit nombre de fois que les mêmes opinions se reproduisent périodiquement dans l’humanité ; c’est un nombre de fois infini. » Aristote – Météorologiques Livre 1 – trad J. Barthelémy St Hilaire (1863) sur le site Remacle.org

- Léonard de Vinci, Jacobus Meydenbach, Jeronimo Frascatoro, Agricola, Girolamo Cardano, Conrad Gesner, Bernard Palissy, Ulissis Aldrovandi, Michele Mercati …

Les Précurseurs de la Renaissance

3-2 Les Précurseurs du XVIIème siècle

Au XVIIᵉ siècle, les échanges d’idées entre naturalistes s’intensifient grâce aux voyages, aux correspondances et à l’impression et la diffusion accrue de livres, favorisée par les nouvelles académies telles que l’Accademia dei Lincei à Rome (1603), l’Accademia del Cimento à Florence (1657), la Royal Society à Londres (1660) et l’Académie Royale des Sciences à Paris (1666). Ces communautés savantes favorisent un dialogue fécond, mené en latin, entre les naturalistes européens.

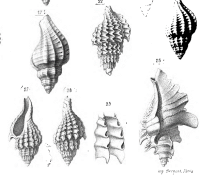

Les collections de spécimens se multiplient, tandis que la qualité des descriptions, des classifications et des illustrations s’affine. La forme des coquilles supplante désormais leurs motifs colorés comme critère principal, un progrès illustré notamment par les travaux de Martin Lister, qui publie des catalogues illustrés d’une remarquable précision.

Cependant, malgré ces avancées, les théories sur l’origine des fossiles restent largement inchangées. Le Déluge biblique, interprété comme la cause de ces « pierres figurées », est toujours une explication largement acceptée, bien qu’une première fracture significative entre la théologie chrétienne et la science soit amorcée avec l’affaire Galilée.

Dans ce contexte, des figures novatrices émergent. Francis Bacon, avec son ‘Novum Organum scientarum‘ (1620), et René Descartes, avec son Discours de la méthode (1637), sous-titré « Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences » ouvrent la voie à une méthodologie scientifique basée sur l’observation et le raisonnement. Cette approche permet l’essor d’une nouvelle recherche scientifique, en se détachant des conceptions d’Aristote et de la théologie.

Dans la seconde partie du siècle, Nicolas Sténon, dans ses Prodomus (1667 et 1669), pose les fondements de la géologie moderne en établissant les principes de la stratigraphie. En Angleterre, des savants comme Robert Hooke et Martin Lister, réunis au sein de la Royal Society, explorent la nature organique des fossiles et évoquent déjà l’extinction des espèces, des idées révolutionnaires pour l’époque. Sans oublier l’apport considérable de Leibnitz, philosophe et scientifique allemand.

En revanche, en France, l’Académie Royale des Sciences, pourtant dynamique, reste en retrait dans le domaine des fossiles, laissant l’essor de la géologie moderne aux savants étrangers.

« Il n’y a pas d’autres voies qui s’offrent aux hommes, pour arriver à une connaissance certaine de la vérité, que l’intuition évidente et la déduction nécessaire. » Descartes ‘Règles pour la direction de l’esprit’ XIIème règle.

- Basilius Besler, Fabri de Peiresc, Fabio Colonna, Agostino Scilla, Niels Stensen (Nicolas Stenon), Robert Hooke, Martin Lister, Johannes Reiskius…

Les Précurseurs du XVIIème siècle

3-3 Les Précurseurs du XVIIIème siècle

Le XVIIIᵉ siècle est une période de transformation dans les sciences naturelles, marqué par un intérêt accru pour les fossiles et leur rôle dans la compréhension de l’histoire de la Terre. Désormais considérés comme des « monuments » (du latin moneo : se remémorer) et des « médailles », les fossiles sont perçus, comme les archives de la Terre.

Fontenelle (1657-1757), secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des Sciences de 1699 à 1737, contribue de manière significative à diffuser et documenter ces avancées. Ses écrits, notamment dans « Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences« , relatent les débats scientifiques majeurs de son époque tels que l’origine des fossiles ou l’estimation de l’âge de la Terre.

Des études postérieures, telles que les articles ‘De Fontenelle‘ publiés dans le Journal des savants par M.J.P. Flourens (août 1845) ou ‘Fontenelle et la Géologie‘ d’Arthur Birembaut (dans la Revue d’Histoire des Sciences, Persée, 1957), éclairent davantage l’impact de Fontenelle sur le développement de la géologie et de la paléontologie. Il a efficacement lutté aux côtés des naturalistes pour la séparation des églises et des sciences de la Terre. Dans ce domaine en particulier il apparaît comme un des précurseurs des encyclopédistes.

- Johann Scheuchzer, Louis Bourguet, Benoît de MailletAntoine Joseph Dezallier d’Argenville, Carl von Linné …

Les précurseurs du XVIIIème siècle

« Des pierres figurées enfouies dans le sol par Dieu qui a voulu mettre ainsi plus d’harmonie dans ses œuvres. » – Elie Bertrand (1766)

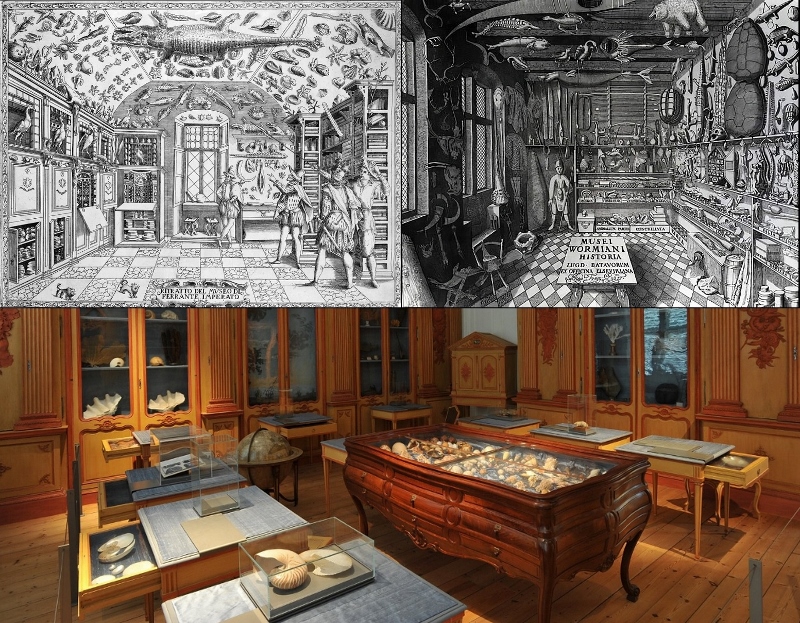

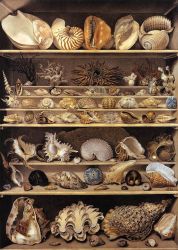

3-4 Des Cabinets de Curiosités aux Cabinets d’Histoire Naturelle

À travers les siècles, l’accumulation d’objets a été une pratique répandue parmi les monarques, les aristocrates et les érudits fortunés. Cependant, c’est à la fin du XIVème siècle, que cette tendance trouve un nouvel élan en Europe, notamment sous l’influence de Pétrarque (1304-1374). Cet éminent érudit de la Renaissance italienne a joué un rôle crucial dans la redécouverte des auteurs de l’Antiquité. Son plaidoyer en faveur de la préservation et de l’étude des œuvres classiques a inspiré une mentalité valorisant la collection et l’étude des curiosités du monde naturel et culturel, caractérisant ainsi le mouvement humaniste de l’époque.

Pétrarque a souligné l’importance pour tout lettré de posséder un cabinet d’étude, connu sous le nom de studiolo en Italie. Originellement hérité de la vie monastique du Moyen Age, le studiolo est à l’origine une pièce intime dédiée à la lecture, la méditation des textes et le travail de l’écrivain. Au fil du temps, le studiolo est devenu un espace où les livres côtoyaient tableaux, objets précieux et curiosités. Ce phénomène a conduit, dans toute l’Europe, à un renouveau des collections privées, considérées aussi importantes que les bibliothèques.

En France, le roi Charles V (1338-1380) et ses frères Jean (1340-1416) duc de Berry et Philippe le Hardi (1342-1404) duc de Bourgogne, ont été parmi les premiers à suivre l’exemple de Pétrarque. En Italie les studioli de personnages tels que Lionel d’Este (1407-1450) à Ferrare, celui d’Isabelle d‘Este (1474-1539) à Mantoue ainsi que celui de Cosme Ier (1519-1574) à Florence sont particulièrement célèbres pour leur raffinement et les somptueuses collections qu’ils abritent.

Les cabinets de curiosités, ou wunderkammer ‘chambre des merveilles’ en Allemagne, sont devenus des lieux privilégiés de collection et d’étude des curiosités du monde naturel et culturel. Ils rassemblaient des objets rares, exotiques et fascinants et étaient souvent conçus comme des espaces dédiés à l’étude et la contemplation. Ce lien entre Pétrarque et les cabinets de curiosités s’inscrit dans la promotion du savoir ancien et de la curiosité intellectuelle, valeurs chères à l’humanisme de la Renaissance. L’exemple de Pétrarque prépara chez les lettrés l’attribution, à la collection particulière, d’une dignité réservée jusqu’alors aux bibliothèques et a ainsi indirectement contribué à l’émergence et à la popularité des cabinets de curiosités pendant la Renaissance et ce, jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Les cabinets de curiosités

3-5 L’encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt

« Ce qui caractérise le philosophe et le distingue du vulgaire, c’est qu’il n’admet rien sans preuve, qu’il n’acquiesce point à des notions trompeuses et qu’il pose exactement les limites du certain, du probable et du douteux. Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j’espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité. » Lettre de Diderot à Sophie Volland (26 septembre 1762).

Frontispice de l’Encyclopédie 1772 – Dessin de Charles Nicolas Cochin (1715-1790) – Gravure de Bonaventure Louis Prevost (1747-1804) – « Sous un Temple d’Architecture Ionique, Sanctuaire de la Vérité, on voit la Vérité enveloppée d’un voile, et rayonnante d’une lumière qui écarte les nuages et les disperse. À droite de la Vérité, la Raison et la Philosophie s’occupent l’une à lever, l’autre à arracher le voile de la vérité. À ses pieds, la Théologie agenouillée reçoit sa lumière d’en haut ». Jean le Rond d’Alembert, dit d’Alembert

L’Encyclopédie, publiée entre 1751 et 1772, est un monument emblématique du bouillonnement intellectuel du 18ème siècle et de l’ère des Lumières, rassemblant les réflexions des siècles précédents. Dirigée par Diderot aidé de d’Alembert puis du Chevalier Louis de Jaucourt cette œuvre marque une rupture dans la diffusion du savoir.

Les innovations de l’Encyclopédie sont multiples : elle mobilise les connaissances les plus récentes dans toutes les disciplines (mathématiques, physique, chimie, médecine, et bien d’autres – en confiant la rédaction des articles à des savants de renom. Elle se distingue également par son esprit critique : dénonciation du pouvoir absolu de droit divin, des privilèges et des inégalités fiscales, ainsi que de l’intolérance religieuse, du despotisme et du fanatisme religieux. Elle milite pour des causes progressistes, comme l’abolition de l’esclavage, la condamnation de la torture et la défense de l’empirisme scientifique contre l’obscurantisme, notamment à travers des articles sur la ‘variolisation’.

D’autres innovations concernent l’organisation raisonnée de cet immense Dictionnaire, la richesse et la qualité de ses illustrations ainsi que l’ingéniosité des renvois entre articles qui en font un ouvrage révolutionnaire. Ces renvois, souvent qualifiés de « précurseurs des liens hypertexte », permettent une navigation fluide à travers le document.

Les sciences naturelles occupent une place prépondérante dans l’Encyclopédie, avec près de 5000 articles consacrés l‘Histoire Naturelle, témoignant de l’intérêt croissant pour ce domaine au siècle des Lumières.

Quelques articles concernant les fossiles et les coquilles : articles

3-6 Les débuts de la Paléontologie moderne

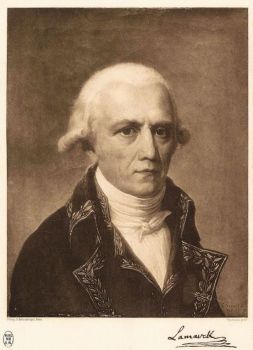

« Je donne le nom de fossile aux dépouilles des corps vivans altérés par leur long séjour dans la terre ou sous les eaux, mais dont la forme et l’organisme sont encore reconnoissables. » Lamarck (1802)

L’article « Conchyliologie » écrit par Le Chevalier de Lamarck, membre de l’Institut in « Le Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle appliquée aux Arts… » Tome VII p 412, 1817 Chez Detterville Libraire. L’article complet.

L’article « Coquille » écrit par Le Chevalier de Lamarck, membre de l’Institut in « Le Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle appliquée aux Arts… » Tome VII p 556, 1817 Chez Detterville Libraire. L’article complet. Extrait :

« Pour le naturaliste, les coquilles sont des objets si intéressans à étudier, tant par leur nature, leur source, que par les particularités de leur forme, lesquelles sont indicatrices de celle de l’animal ; et pour les amateurs de conchyliologie, ces mêmes coquilles sont des objets si singuliers, si curieux, tant par leur étonnante diversité que par les couleurs brillantes et variées qui les ornent en général, que j’ai dû entrer dans les détails ci-dessus, pour faire connoître ces singulières productions animales. Une belle collection de coquilles, convenablement rangée, nous offre, en quelque sorte, l’aspect d’un parterre richement orné de fleurs, et cède à peine en beauté à une riche collection de lépidoptères. »

"...C'est qu'il faut bien le dire : ce n'est pas une fois, deux fois, ni même un petit nombre de fois que les mêmes opinions se reproduisent périodiquement dans l'humanité ; c'est un nombre de fois infini." Aristote, Météorologie (L1, §3, 339b)"Cette pointe de lumière, qui marque incessamment le dernier progrès, ne s'avance pas d'un mouvement continu. La marche est parfois tortueuse ; il y a des rayons qui s'élancent et qui s'évanouissent ; derrière elle il reste le plus souvent des zones indécises, où luttent le passé et le présent." D. Mornet : Les Sciences de la Nature en France au 18ème siècle - 1911

Conclusion

De la Préhistoire au début du XIXᵉ siècle, la coquille accompagne l’histoire humaine sous des formes et des significations multiples : objet symbolique, curiosité naturelle, vestige énigmatique ou trace du vivant ancien. Longtemps, son interprétation est restée enfermée dans des cadres explicatifs hérités, dominés par la notion aristotélicienne de génération spontanée in situ, sous l’influence de forces occultes, ainsi que par les dogmes religieux, en particulier celui du Déluge biblique.

Ces conceptions ont durablement freiné la reconnaissance des fossiles comme restes d’organismes vivants et retardé l’émergence d’une compréhension géologique et biologique du passé. L’histoire des coquilles fossiles révèle ainsi un long tâtonnement intellectuel, fait d’observations empiriques, de résistances doctrinales et d’intuitions isolées.

Ce n’est qu’à la fin du XVIIIᵉ et au début du XIXᵉ siècle, avec la clarification du concept de fossile et la naissance de la paléontologie comme discipline autonome, que ces objets trouvent pleinement leur place dans l’histoire naturelle, ouvrant la voie à des progrès continus et cumulés jusqu’aux connaissances actuelles. ![]()

4– DIVERS

4-1 Croyances populaires

Œufs de Serpents (ovum anguinum), Pierres figurées, Pierres étoilées, Cornes d’Ammon, Poissons armés, Pierres de Foudre, Pierres judaïques, Glossopètres, Bufonites…

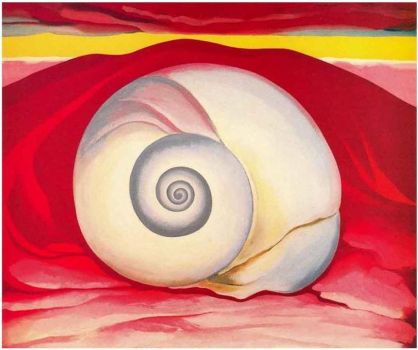

4-2 Les coquilles dans l’art

« J’ai ramassé des coquillages, des pierres et des morceaux de bois…J’ai utilisé ces choses pour dire ce qu’est pour moi l’étendue et la merveille du monde, tel que celui dans lequel je vis » – Some memories of drawings – Georgia O’keeffe 1938

4-3 Les Fossiles du Bassin Parisien

La lente évolution de la connaissance des fossiles du Bassin Parisien a été présentée par Didier Merle (MNHN) lors des Rencontres Géosciences 2016 organisées par la Société Géologique de France : comment les fossiles sont passés du statut de curiosités de la nature recherchés pour leur qualité décorative à un statut moderne d’objet scientifique. Document de présentation

4-4 L’homme et l’argonaute

Zoom sur un mollusque céphalopode mythique : L’argonaute

4-5 L’homme et le cauri, porcelaine monétaire

Le cauri est le premier et un des plus importants systèmes monétaires mondiaux :

4-6 Une version possible du mythe de Dédale

Excédé par les trahisons de Dédale, Minos le roi de Crète décide de l’enfermer avec son fils Icare dans le labyrinthe qu’il a lui-même construit pour enfermer le minotaure. Quelles trahisons ? Avoir, par ses conseils à Ariane, une des filles de Minos, permis à Thésée, venu de Grèce au titre de tribut pour servir de nourriture au Minotaure, de retrouver la sortie du labyrinthe après avoir tué le Minotaure que Minos y avait fait enfermer…

4-7 Le tridacne, « bénitier » par excellence

Lors de son cheminement entre Le Caire et Gaza à travers les déserts du Sinaï et du Negev, Pierre Loti évoque son arrivée sur les bords du golfe d’Aqaba :

" Maintenant, nous marchons sur des coquilles, des coquilles comme jamais nous n’en avions vu. Pendant des kilomètres, ce sont de grands bénitiers d’église, rangés par zones ou entassés au gré du flot rouleur." Pierre Loti, Le désert (1894)

4-8 Nymphées et rocailles

L’opus musivum est une technique qui mêle la mosaïque, la peinture murale et le stuc. Développé dans l’empire romain à partir du IIème siècle av. J.C. il utilise des matériaux aussi divers que les coquilles, – Littorina littorea (bigorneau), cardium edule (coque), murex, pecten moules, ormeaux, strombes…-, Lire la suite

4-9 La spirale chez les mollusques

"Peut-être, ce que nous appelons la perfection dans l’art (et que tous ne recherchent pas, et que plus d’un dédaigne), n’est-elle que le sentiment de désirer ou de trouver, dans une œuvre humaine, cette certitude dans l’exécution, cette nécessité d’origine intérieure, et cette liaison indissoluble et réciproque de la figure avec la matière que le moindre coquillage me fait voir ?" Paul Valéry, l’homme et la coquille (1944) Lire la suite

4-10 L’ornementation des mollusques

"A mesure que le soleil monte, l’Arabie d’en face se précise, sort de ses voiles du matin ; ses nuances s’avivent et s’échauffent, pour en arriver progressivement au grand incendie qui sera la fantasmagorie du soir. Maintenant, nous marchons sur des coquilles, des coquilles comme jamais nous n’en avions vu. Pendant des kilomètres, ce sont de grands bénitiers d’église, rangés par zones ou entassés au gré du flot rouleur ; ensuite, d’énormes strombes leur succèdent, des strombes qui ressemblent à des mains ouvertes, d’un rose de porcelaine ; puis viennent des jonchées ou des morceaux de turritelles géantes, et la plage, alors toute de nacre blanche, miroite magnifiquement sous le soleil. Prodigieux amas de vies silencieuses et lentes, qui ont été rejetées là après avoir travaillé des siècles à sécréter l’inutilité de ces formes et de ces couleurs. Je me rappelle que, dans mes songes de petit enfant, à une époque transitoire où j’étais passionné d’histoire naturelle, je voyais parfois des plages exotiques semées d’étonnantes coquilles ; il n’y avait qu’à se baisser pour ramasser les espèces les plus belles et les plus rares...mais cette profusion dépasse tout ce qu’imaginait mon esprit d’alors. En souvenir sans doute de ces rêves d’autrefois ou bien par enfantillage encore, il m’arrive de faire agenouiller mon dromadaire et de descendre pour regarder ces coquilles. En plus des trois espèces espèces que j’ai nommées et qui couvrent les plages de leur débris, on trouve aussi les cônes, les porcelaines, les rochers, les harpes, toutes les variétés les plus délicatement peintes ou les plus bizarrement contournées, la plupart servant de logis à des Bernard-l’ermite et courant à toutes petites jambes quand on veut les toucher. Et çà et là, de gros blocs de corail font des taches rouges parmi ces étalages multicolores ou nacrés. " Pierre Loti, Le désert (1894)

L’ornementation des mollusques

4-11 Coquilles aérophones

« Bientôt les accents farouches de la conque marine éclatèrent...Les différentes tribus voulurent à leur tour faire entendre leur chant de guerre, et chacune d'elles, jalouse de produire le sien avec avantage, déploya dans l'exécution la même fougue, l'entrecoupant de hourras et y jetant la rauque et sauvage rumeur des conques. » Max Radiguet (1816-1899) Les derniers sauvages. La vie et les mœurs aux îles Marquises (1882).

4-12 La pourpre des Muricidae

La pourpre antique d’origine marine est une teinture rouge violacée obtenue à partir de mollusques gastéropodes de la famille des Muricidées : Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758), Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) et Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767).

4-13 La femme et la coquille – mars 23

Sublimé par l’agrandissement effectué par Germain Richier, ce modeste débris atteint ainsi au statut de monument majestueux. « Le débris promu œuvre d’art » pour paraphraser un titre de Roger Caillois – in Arts, Paris, 1962.

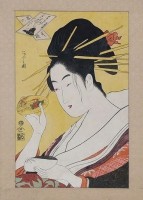

4-14 Meretrix lusoria (Röding, 1798) – avril 23

À l’intérieur de chaque famille de bivalves, les deux valves d’un spécimen se marient si parfaitement qu’elles ne peuvent être associées à celles d’un autre individu. Cette caractéristique a été à l’origine du jeu japonais appelé kai-awase, qui signifie littéralement « assembler les coquilles » ou jeu des « coquilles assorties » ou « jumelage de coquilles ». Apparu à l’époque de la cour de Heian, entre le VIIIe et le XIIe, ce jeu consiste à retrouver les paires de coquilles correspondantes.

4-15 Les premières évocations des fossiles du bassin parisien – Août 23

4-16 Une histoire d’huitres – Sept 23

« Ce n’est pas un méchant homme, mais c’est un maniaque qui, en fait d’huîtres, ne se soucie que de l’écaille. » George Sand « Le gnome des huîtres »

4-17 Nommer les coquilles aux XVIᵉ, XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles – fév 24

Au cours des XVIᵉ, XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, les fossiles au sens actuel du terme, passent progressivement d’un statut de curiosités de la nature au statut d’objet d’étude sérieux par les naturalistes, jetant ainsi les bases de la paléontologie moderne. Les naturalistes et les collectionneurs de curiosités ont été confrontés au défi de nommer les organismes marins vivants ou fossiles qu’ils découvraient et collectionnaient…jusqu’à la parution en 1758 de Systema Naturae par Carl von Linné. Ici

4- 18 Les mosaïques de coquilles mésopotamiennes – mai 24

Au cœur de la Mésopotamie antique, les cités puissantes de Mari et d’Ur ont révélé au monde une splendeur artistique unique à travers leurs mosaïques incrustées de coquilles marines. Ces œuvres d’art, témoins d’une civilisation florissante, allient la richesse des matériaux naturels à la finesse du travail artisanal. Ici

5- Documentation pour la détermination des fossiles de l’éocène

Documentation utile à la détermination des fossiles de l’éocène : Ici

——————————————————————-

Bibliographie :

Jean Gaudant et Geneviève Bouillet, La paléontologie de la Renaissance – COFRHIGEO 2005 et 2014

Francesco Abbona, Géologie – DISF.org 2002

La main à la pâte, L’origine des fossiles : histoire des idées

Blog Jean 50690, Fossiles et légendes

Christian Moreau et Jean Gaudant, L’exploration géologique des Charentes (partie septentrionale du Bassin aquitain) – COFRHIGEO 2015

Wikipedia

Anna Marie Rosss, The Art of Science ; a rediscovery of the Liste copperplates – Royal Society

Géry Coomans, Bernard Palissy

Jean-Claude Plaziat, Les fossiles du Tertiaire parisien dans l’oeuvre de Bernard Palissy – COFRHIGEO 2015

Gaston GODARD, Le Discours sur les coquilles de mer qu’on trouve en terre ferme, particulièrement en Champagne, adressé à Peiresc dans les années 1630 – COFRHIGEO 2004

Didier Merle, Les grands auteurs paléontologie du Lutétien 2008

Francesco Abbona, Géologie – DISF

Jean-François Tournepiche Fossiles. La paléontologie au XVIIIè siècle, 2014

Site de l’Edition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie (ENCCRE)

François Ellenberger, Histoire de la Géologie, T1 1988 et T2 1994

Site Curiositas

http://www.remacle.org/ L’antiquité grecque et latine du Moyen âge

Drawings of fossils by Robert Hooke and Richard Waller, Sachiko Kusukawa, Royal Society – 03 April 2013

Pierre Duhem Le Système du Monde. Histoire des Doctrines cosmologiques de Platon à Copernic (1913 -1959) ![]()

JD mars 2021