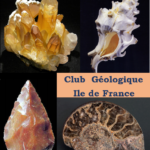

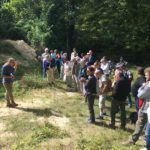

Ce samedi 1er décembre, à l’initiative de Suzette et Henri Mulleman (Pdt du Cercle Quercynois des Sciences de la Terre, membres du Club) la conférence sur le volcanisme en mer Egée a été l’occasion d’un beau brassage de passionnés de géologie : collègues informés par le Portail Malin, adhérents de l’association LAVE (l’Association Volcanologique Européenne) et son délégué IdF Norbert Choisi, élèves du cours de Géologie de M. Besombes à l’Association Philotechnique, Jean Paul Cadet (ancien professeur de géologie structurale à l’université Pierre & Marie Curie) et membres du Club. En tout une quarantaine de personnes pour écouter les différents intervenants :

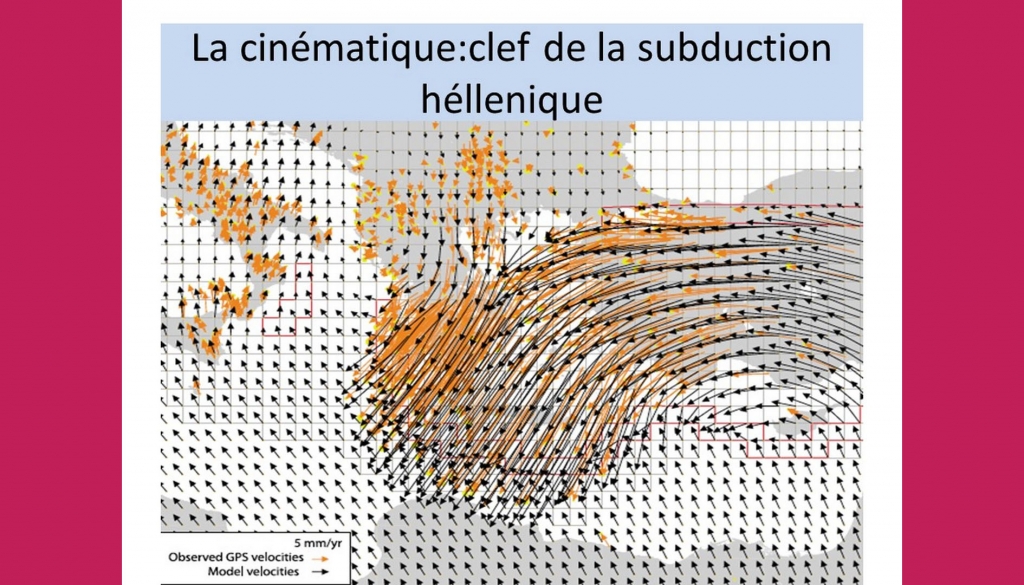

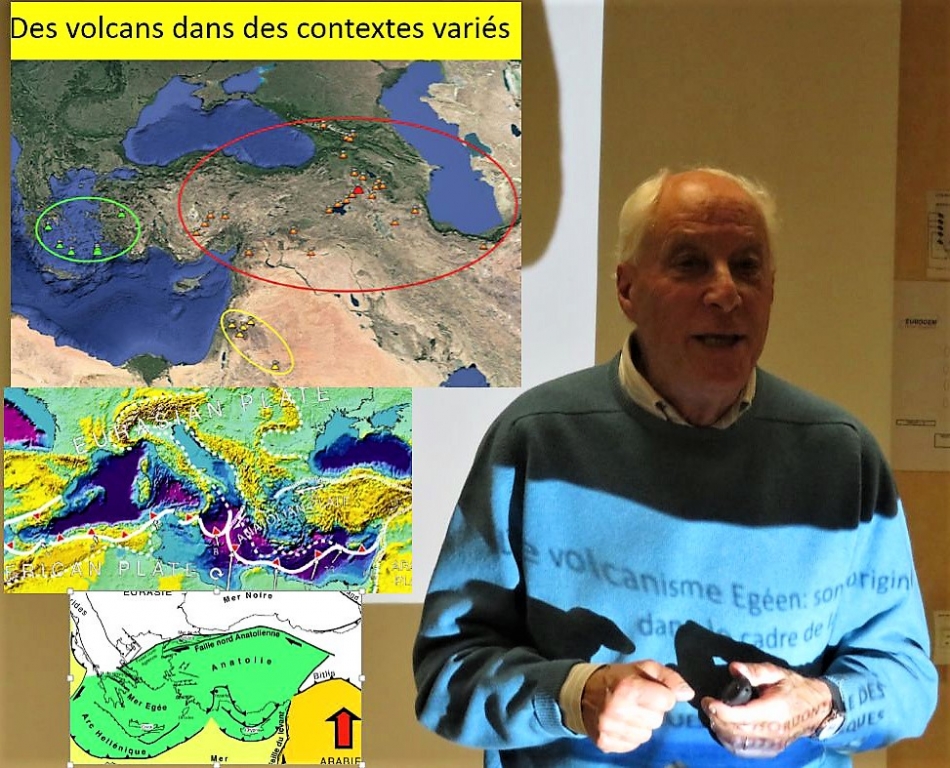

1- La tectonique de la mer Egée présentée par Jean-Paul Cadet. Durant le Crétacé (-145Ma/-65Ma), la séparation entre les plaques américaines et africaines a créé une rotation de la plaque africaine et la fermeture de la Théthys. Les mouvements ont entraîné la collision entre les plaques européennes et africaines avec la création des Alpes et l’ouverture de la méditerranée. La subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasienne et la prise en étau de la plaque anatolienne provoquent une zone de contraintes qui créent les conditions propices à l’émergence d’un arc d’îles volcaniques dans la mer Egée, notamment Santorin dont l’éruption réputée dater du 17ème siècle BP pourrait avoir détruit la civilisation minoenne de la Crête et avoir affecté jusqu’à l’Égypte (décrite dans la bible par les plaies de l’Egypte). Cependant, la plus forte explosion volcanique de la méditerranée a été celle de Kos il y a 161000 ans. Support de la présentation de JP Cadet.

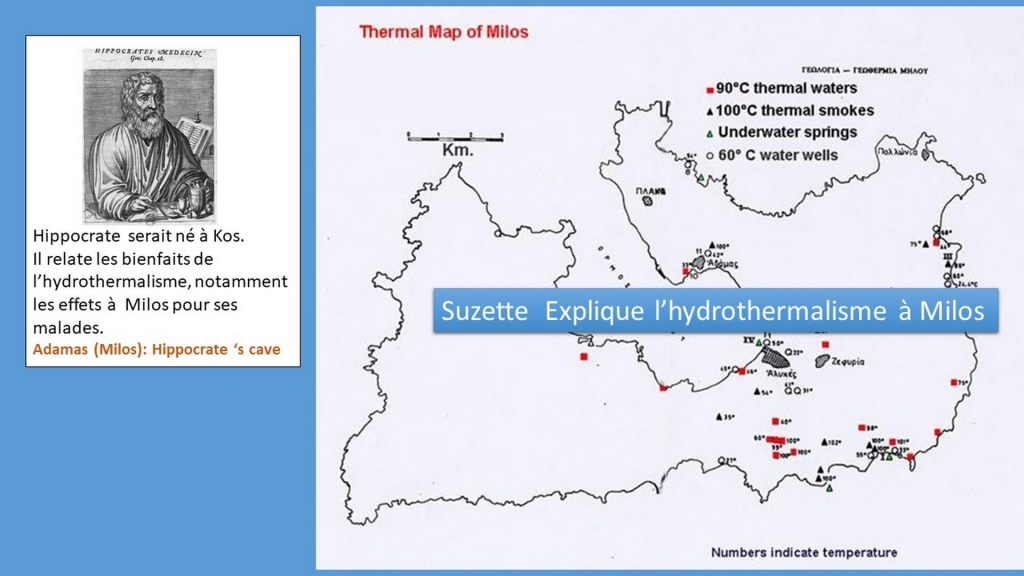

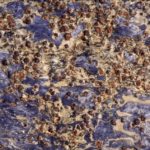

2- L’arc volcanique Egéen et parcours de voyages présentés par Suzette et Henri. Ils parcourent la Grèce depuis 10 ans et ont commenté les sentiers des volcans avec cartes, photos, videos le long de l’arc volcanique partant de Sousaki, puis Egine, Methana, Poros, Milos, Santorin, Nisyros, Kos. Avec notamment à Nisyros l’itinéraire dans une caldeira de 4km formée par une explosion gigantesque il y a 6000 ans. La vidéo de la descente au fond du cratère de Stephanos rappellera par ses bouillonnements et fumées la place de Nisyros dans les volcans actifs ; également un zoom particulier sur l’intérêt géologique de l’ile de Milos dont le médecin Hippocrate relatait déjà les vertus thérapeutiques des sources chaudes.

3- En clôture, Norbert Choisi qui s’est rendu sur 20 volcans actifs nous conte quelques-unes de ses pérégrinations pour l’observation d’activités volcaniques en différents endroits du monde notamment celle du volcan dukono en Indonésie.

La séance continuera par une dégustation de µпαKλαβά (baklava grecque) faite par Henri et d’autres pâtisseries confectionnées par les participants puis par la visite de l’atelier et du hall d’exposition.